アグロデザイン・スタジオ代表取締役社長の西ヶ谷有輝氏(左から2番目)と投資家陣

「これまでなかなかイノベーションが起きてこなかった農薬業界において、自分たちがその源流になりたい」——そう話すのは農薬×創薬領域に特化して研究開発を行うアグロデザイン・スタジオで代表取締役社長を務める西ヶ谷有輝氏だ。

医薬業界で創薬に取り組むスタートアップについては耳にすることがあれど、農薬業界では珍しい。

西ヶ谷氏によると医薬の場合は新薬の約60%がスタートアップ由来とも言われ、新興企業がリスクを取って研究開発したものを大手製薬企業が買収やライセンス購入によって引き継ぐ一連のエコシステムが確立されている。一方で農薬はまだまだ大手企業が自社開発をするケースがほとんど。海外でもこの領域のスタートアップはごくわずかだという。

アグロデザイン・スタジオが目指しているのはまさに医薬モデルを農薬産業にも取り入れ、新しい農薬を社会に届けていくこと。そしてそれをビジネスとしてしっかりと成立させ、継続していくことだ。

同社は1月16日、その取り組みを加速させるべくリアルテックファンド、インキュベイトファンドから資金調達を実施したことを明らかにした。すでに締切済みのセカンドクローズも含め、社名非公開の銀⾏系ファンドを加えた3社よりシードラウンドで総額1億円を調達する。

鍵は「酵素データ」、独自手法で毒性リスクの低い農薬実現へ

近年は農薬が人や環境に与える悪影響が大きなトピックとなっている。たとえばグリホサート系除草剤(発がん性の疑い)やネオニコチノイド系殺虫剤(ミツバチの大量死の疑い)など、世界市場で数千億円規模のベストセラー農薬を“発売禁止”にする国が広がってきた。

一方で無農薬有機栽培は収穫量が低下するため、国内の0.2%の農地でしか行われていないのが現状。アグロデザイン・スタジオでは「99.8%の農地で使われる農薬をより安全なものに」をビジョンに掲げ、多くの栽培で使われる農薬をより安全なものにしていくことを目指している。

同社は東京大学や農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)で新規農薬の研究開発を行っていた西ヶ谷氏が2018年3月に立ち上げた農薬スタートアップ。従来の製薬方法をアップデートすることにより、独自の方法で新しい農薬の開発に取り組む。

一部の国で発売禁止になった農薬は発売から十数年〜数十年経過したものも多く、その開発方法には改良の余地があるというのが西ヶ谷氏の見解だ。従来は候補となる化合物を標的害虫にふりかけ、効果のあったものを抽出する「ぶっかけ探索法」で開発されることが多かった。このやり方ではなぜ効いたのかはわからなくても、とにかく効果があればOKとするスタイルだったそうだ。

もちろん安全試験などはきちんと実施しているものの、これだけでは必ずしも人に害がないかはわからず、いずれ発売禁止となった農薬と同じ道をたどる可能性もある。だからこそ「ある種“運任せ”な製薬方法から、理論的なデザイン(IT創薬)へと変換する必要がある」と西ヶ谷氏は話す。

「これまで農薬は典型的な製造業だったが、これを情報産業に変えていくことが重要だ。実際に医薬系の企業は“ものを売るのではなくそれに付随したデータを扱う”情報産業として自分たちを位置付けている。農薬においても同様の変革が必要。そのためには創薬のコンセプトから変えていかなければならない」(西ヶ谷氏)

アグロデザイン・スタジオの薬剤デザインでは「酵素データ」が鍵を握る。たとえば殺虫剤を作る場合、害虫は殺したいがミツバチのような益虫や人間には害を与えたくない。そこで同社では「害虫だけが持っている酵素を見つけ出し、酵素のバイオデータを取得。それを基にコンピュータを用いながら特定の酵素の働きを止める薬剤を作る」アプローチを取っている。

西ヶ谷氏いわく「従来の製薬手法が散弾銃のようなものであれば、(自社の手法は)スナイパーが1点を狙い撃ちするようなイメージ」。害虫にだけ効く殺虫剤を作れることになる。

この創薬方法(In silico 創薬)はデータを取れることが前提。医薬品業界ではかなり発展している方法だが、これまで農薬業界ではそのためのデータがなかなか取得できなかった。詳しくは後述するがアグロデザイン・スタジオではこのデータを取得する工程に注力している。

現在アグロデザイン・スタジオでは殺虫剤を含めて6つのパイプラインの開発を進めている。殺虫剤と並んで研究開発の進捗が良いのが、2018年に同社が東大IPC起業支援プログラムに採択された際にも少し紹介した「硝化抑制剤」だ。

硝化抑制剤とはその名の通り硝化菌を殺菌する薬剤のこと。硝化菌は農地に撒かれた肥料を食べてしまうだけでなく、その排泄物が地球環境を汚染してしまう。そのためこの菌を対峙する硝化抑制剤は撒けば撒くほど環境保全に繋がるという特徴を持つ。

ただしトップクラスのシェアを誇る既製品の1つが、大量に撒いた結果として残留農薬の問題に繋がりニュージーランドで使用禁止になってしまった例もある。アグロデザイン・スタジオではこの問題をクリアするために少量でも強力な効果を持つ硝化抑制剤を研究中。西ヶ谷氏の話では「(使用禁止になったものと比べ)4万倍の殺菌効果がある」ものを開発しているそうだ。

もちろん強力な薬剤は一歩間違えれば人体にも悪影響を及ぼす恐れもあるが、同社では硝化菌のみが持つ酵素にだけピンポイントで効く薬剤をデザインすることで毒性リスクを抑えている。実際に開発に成功すれば、収穫量アップと環境負荷削減を両立できる可能性があり、SDGsの観点でも貢献度が高いという。

医薬モデルを農薬産業にも取り入れ事業推進

アグロデザイン・スタジオではこのような手法で複数の農薬の研究開発を行なっているが、西ヶ谷氏によるとそもそも創薬系のスタートアップには大きく2つのパターンがある。1つは薬を作る技術を提供する「技術系(創薬支援型)」の企業。そしてもう1つがゼロから薬を作る「創薬パイプライン系」の企業で、アグロデザイン・スタジオは後者に該当する。

ゼロから薬を作るタイプの企業にとっては「必ずしも技術的な面が優位性に繋がるのではなく、酵素のデータをいかに内部で持っているか。データを取るところに長けているかが重要」(西ヶ谷氏)になり、そこが同社の強みだ。

データを取る部分は特許を取得するような技術ではなく“ノウハウ”に近いそう。特定の研究室が脈々と受け継いできたような類のもので、そもそも専門のコミュニティに入れないと得るのが難しい。西ヶ谷氏自身が17年の酵素研究のキャリアがあり、この領域に精通していることも大きいという。

一方で取得したデータを解析する手法はパイプラインごとに開発して、それぞれ特許申請をする考え。個々で特許を取るのはもちろん労力がかかるが、そうすることで独自の手法を強固なものにしていく考えだ。

「自分たちは技術開発ではなくサイエンスに投資をしている。サイエンスとは法則を見つけることであり、(アグロデザイン・スタジオにとっては)データを取る工程。そこが大きな特徴であり、他社がなかなか真似できない強みでもある」(西ヶ谷氏)

確かなノウハウを持つ研究室などでは同じアプローチを実現できる可能性もあるが、アカデミアの研究者が必ずしもビジネスに関心があったり、知財に精通しているわけではない。西ヶ谷氏は「ビジネスに理解のある研究者のチームが、それを踏まえた方法でデータを取得していること」をポイントに挙げていた。

その反面、自分たちが注力していない部分では研究室や大手農薬会社と積極的にタッグを組む。冒頭でも触れた医薬業界のモデルと同じだ。

前段階となる基礎研究においてはアカデミアの研究者らと共同研究を実施し、新しい農薬に繋がる”タネ“を見つけて会社で引き受ける。中には今まで農薬をやっていなかったが「もしかしたら農薬のタネになるんじゃないかと心の中に留めていた」研究者もいるそうで、ゼロから一緒に研究するケースもあるという。

また農薬は「1剤当たり100億円以上の研究開発費と10年以上の歳月がかかる」とされているように、実際に世に出すまでに膨大なコストと時間が必要だ。アグロデザイン・スタジオではアカデミアの基礎研究をライセンスインした後、自社でキモとなるPoCの確立と知財の取得を行い、農薬会社にライセンスアウトする形を取っている。

要は自分たちは有効成分を作ることに集中し、登録用試験や製造・販売は知見と予算のある農薬会社にバトンタッチする構造だ。

「実際に薬剤を作るとなると、国によって環境や温度が異なるため国ごとにローカライズが必要になりハードルが高い。一方で成分に関しては共通したものが使えるので、1つの原体を作ればグローバルで展開できるチャンスもある。(ライセンスアウト先としては)国内だけでなく海外の農薬会社も視野に入れている」(西ヶ谷氏)

アグロデザイン・スタジオのパイプライン。時間を要するので参入障壁自体は低くないものの、技術革新が進んでいない領域で参入企業も多くないのでチャンスは十分にあるという

繰り返しになるが農薬を世に出すまでは複数回・複数年に渡る試験などをクリアしていくことが必須であり、長期戦・体力勝負となる領域だ。アグロデザイン・スタジオではこれまで研究開発はもちろん、スタートアップのビジネスとしても成立するようにビジネスモデルのブラッシュアップなども行ってきた。

昨年9月に開催されたインキュベイトキャンプでは総合で2位にもランクインしたが、今回の資金調達においてもコアとなる創薬メソッドだけでなく、ビジネスモデルも一定の評価を得たという。

調達した資金は人材採用の強化や研究開発へ投資をしていく計画。進行中のパイプラインの中では殺虫剤と硝化抑制剤のライセンスアウト・販売を最初に見込んでいて(2023年のライセンスアウトが目標)、それに向けた農薬候補剤の改良や温室試験、安全性試験などの取り組みを加速させる。

「乗り越えなければいけない壁はいくつもあるが、1つ目のライセンスアウト事例をいかに作るかが大きな関門。これを実現できれば農薬業界でもこのビジネスモデルが成り立つことを実証できるし、技術的な面も含めて新しい道を示すことができる。農薬業界においてGenentechのようなスタートアップの先駆けとなる存在を目指していきたい」(西ヶ谷氏)

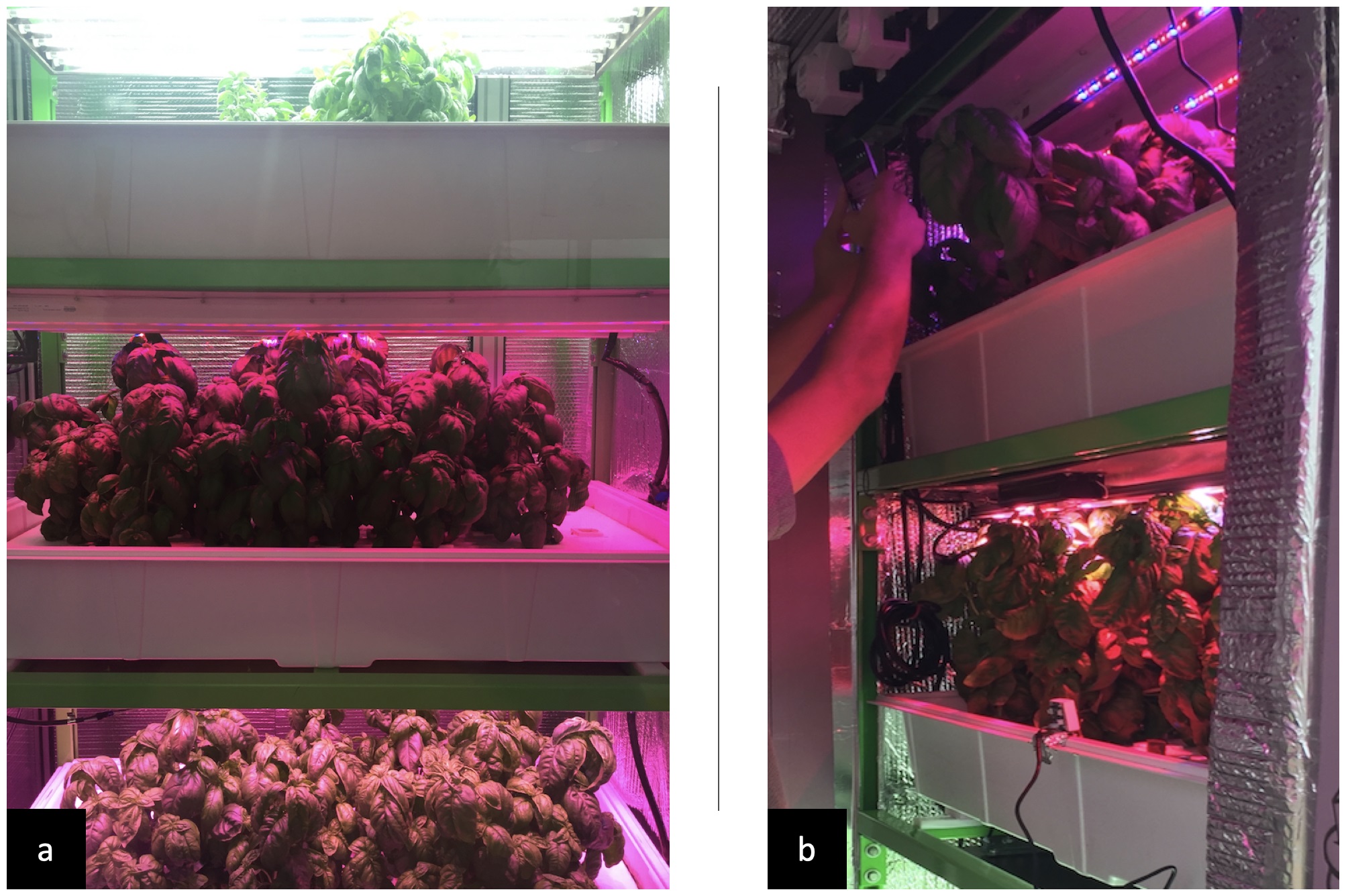

最初の9株の植物は、バジルが一般的に好むと思われる従来の知識を用いた手作業の露光計画に従って栽培が行われた。栽培された植物は収穫・分析された。次に単純なモデルを使用して、最初のラウンドの結果を考慮に入れ、類似はしているもののわずかに調整された露光計画が作成された。そして3回目にはデータからより洗練されたモデルが作成され、環境への変更を推奨する追加の機能も与えられた。

最初の9株の植物は、バジルが一般的に好むと思われる従来の知識を用いた手作業の露光計画に従って栽培が行われた。栽培された植物は収穫・分析された。次に単純なモデルを使用して、最初のラウンドの結果を考慮に入れ、類似はしているもののわずかに調整された露光計画が作成された。そして3回目にはデータからより洗練されたモデルが作成され、環境への変更を推奨する追加の機能も与えられた。

Cherry VenturesのファウンディングパートナーであるChristian Meermannは、他の垂直農業ビジネスと比べる中で、Infarmが開発したシステムの分散型の性質が特に目を引いたと話す。つまりInfarmは、大規模な農業施設を自ら準備することなく各地に農場を置き、クラウド技術を使って一箇所から全てを観察・管理できるネットワークを構築しようとしているのだと彼は言う。

Cherry VenturesのファウンディングパートナーであるChristian Meermannは、他の垂直農業ビジネスと比べる中で、Infarmが開発したシステムの分散型の性質が特に目を引いたと話す。つまりInfarmは、大規模な農業施設を自ら準備することなく各地に農場を置き、クラウド技術を使って一箇所から全てを観察・管理できるネットワークを構築しようとしているのだと彼は言う。