【編集部注】著者のNik Milanovicはフィンテック推進派でPetalのCOOである。以前はFunding CircleとStanfordに在籍していた。

現在私たちの社会は、日々の生活を支える基本的なシステムの、大きな変化に目覚めつつある:それは信用(クレジット)システムの変化だ。一般的にはあまり知られていないことだが、信用基盤は文明そのものと足並みを揃えて存在してきたものだ。色々な意味で、信用システムは、常に人と人との間の基本的な関係 ―― すなわち「信頼」を、公的なものとして表現してきた。

信用の見え方、受け止められ方、そして使われ方は、この何千年もの間に劇的に変化してきたのだ。今日、過剰な技術と横溢するデータの黄金時代に支えられて、 信用さらに急激な変化を遂げている。しかし、その変化は、それぞれが独自の将来ビジョンを持っている、競合する勢力たちによって、多くの方向へと引っ張られている最中だ。

歴史の始まりにおいて、信用というものは、非常に個人的で主観的なものだった。これが何千年もの間続いていた。それが前世紀になって、奇跡が起きた。主に統計的モデリングを通して、信用というものが初めて「客観的」なものになったのだ。しかし、今日では、そのシステムに亀裂が見え始めており、私たちは今や新たな革命の入口に立っている。それが信用の「第三の時代」(Third Age)だ。

私たちは急激な飛躍を行おうとしている。昨年には信用イノベーションにおけるカンブリア爆発が目撃され、信用の将来の可能性について、数多くの可能性が明らかにされた。先行する2つの時代とは異なり、未来の信用は、個人的、予測的、自己修正的、そして普遍的なものとなる。

第一の時代:信頼の証としての信用(クレジット)

現代の人類学者たちは、初期の農業社会を、物品や労役を直接交換する、洗練されていない物々交換の世界として描いている。この図式の中には、信用システムが入り込む余地はない。相手が欲しい手持ちのものを、自分が欲しい相手の持ち物と交換するだけのことだ。しかし、歴史家のDavid Graeberがその優れた信用の語源の研究“Debt: The First 5,000 Years”(債務;その最初の5000年)の中で指摘しているように、こうした初期の文明の説明は確かなものではない。

物々交換システムには、「偶然の欲求の一致」として知られる、1つの重大な欠陥がある。もし私が養鶏家で、靴職人から靴を手に入れたいと思っているとする。すると物々交換では、こちらの鶏を欲しいと思っている靴職人を探さなければならない。もし自分の街で鶏を欲しがっている靴職人を見つけることができなかった場合には、第三者を巻き込んで、靴職人が欲しがっているものを探し、全員の欲求が満たされるまで取引を繰り返すことになる。

現在私たちは、この問題に対する簡単な解決策を持っている。それがお金だ。従来はあまりそのようにみなされては来なかったのだが、お金も実は信用の一形態なのである。お金の抜本的な革新性は、すべての取引に第三者(すなわち政府)を介在させたことだった。農夫は靴職人の欲しがっているものを何も持っていないときには、靴職人に対してドルで支払う。このドルは、靴職人が後に欲しいものを買う機会を保証してくれるものだ。これが可能なのは、人びとが1ドルの価値が変わらないと信頼しているからで、その信頼は政府がそれぞれのドルの価値を保証してくれるところから生まれている。あなたが支払いとしてお金を受け取るとき、あなたは受け取ったお金が、後日同じ価値で償還されるという政府の主張を信用していることになる。

最初の1万年間、信用は有用だった…しかし不完全なものだった。

人びとはお金のこの機能を当然なこととして受け入れているが、しかしそれは現代においてさえ、どこでも通用する話ではない。例えばジンバブエの三段階価格現象(three-tier pricing phenomenon)の例を考えて欲しい。政府は米ドルとの交換レートが1対1に固定されたボンド通貨(bond note)を発行した、しかし店舗は実際の米ドルをボンド通貨よりも割り引いて受け取った(つまり米ドルで購入した方がボンド通貨で購入するよりも安くなる)。これはジンバブエの市民たちが、政府に信用を全く与えていないことを示す具体例だ(これはまた、同国内のビットコイン価格の不可思議な不一致につながった)。

お金は、非常に多くの理由から、素晴らしい金融的手段である。それは交換の媒体である。それは価値を保存する。それはとても分けやすい。それは多くのものに対して交換可能である。それは普遍的に欲されている。それは流動的である。しかし、ごく初期の社会には現代のお金に似たものがなかったので、代わりに信用が利用されていた(文明の発達に沿った支払いの歴史に関してはここを参照)。

人間の経済があるところには、いつでも信用が存在していた。考古学者たちによって発見された最も初期の書き物のいくつかは、債務の記録である(歴史家John Lanchesterは、“When Bitcoin Grows Up”(Bitcoinが成長するとき)という素晴らしい記事の中で、信用の歴史について述べている)。しかし信用には多くの課題あった:信頼していない他人や外国人に、どのように信用を与えれば良いのだろうか?あなたが信頼している人であっても、彼らが返済してくれることをどうすれば保証できるのだろうか?ローンに対して請求する利息はどれくらいが正当なのだろうか?

初期のころの債務制度では、こうした事に対処するために、借り手が奴隷になったり、娘を差し出したりといった形でルール化し保証しようとしていた。こうした条件は借金を人為的に制限することとなった、すなわち、人類の歴史の大部分において、経済はあまり成長しなかった。その規模が信用の不足で制限されてきたからである。

というわけで、最初の1万年ほどは、信用は有用だった…ただし不完全に。

第二の時代:アルゴリズムとしての信用

全ては1956年に変わった。その年、あるエンジニアと統計家が、サンフランシスコのアパートで小さなテクノロジー企業を立ち上げた。同社は創業者たちにちなみFair, Isaac and Co.と命名され、やがてFICOとして知られるようになった。

Mara Hvistendahlが書くように「FICO以前には、信用調査機関は、対象とする人物の調査を、大家、近所の人たち、地元の店舗などで聴き込んだゴシップに、部分的に頼っていた。対象者の人種は不利な材料になり得たが、身なりのみすぼらしさ、モラルの低さ、そして『男のくせに態度が女っぽい』といったものも同様に不利な材料となった」のだ。またTime誌によれば、貸し手は次のようなルールを採用していた「ユダヤ人と大きな取引をする際には、相手を問わず必ず慎重な扱いをすべきだ」。「FairとIsaacが提唱した、アルゴリズムによる信用スコアリングは、こうした不公平な現実に対する公平で科学的な手法だった」。

FICOがいかに革命的であったかは、どれほど強調してもし過ぎることはない。多変量の信用スコアリングが登場する前は、銀行家は隣接する2軒の住宅の抵当額を決定する際に、両者を区別することができなかった。統計的な引受への動き(米国ではそのルーツは1800年代の早い時期の遡ることができる)は、雪だるまのように膨らみ、類似のアルゴリズムに基く信用システムを世界中に発生させた。信用とは結局リスクに関連するものだが、上記のようなシステムが20世紀半ばに開発されるまでは、リスクベースの価格設定はほぼ行われていなかった。

有名なのは、Capital One創業者のRichard Fairbankが、「情報に基く戦略」(information-based strategy)であるIBSを創業したことだ。彼は次のように述べている「まず第一に、リスクベースのビジネスの中で、誰もが同じ限度額のクレジットカードを所有している事実は奇妙である。[…]第二に、クレジットカードは非常に豊富な情報を扱うビジネスである、なぜなら情報革命に従い、外部から顧客に関する膨大なデータを収集することができるからだ」。

今では、アルゴリズムによる信用はあらゆる場所に存在している。米国の90%から95%の金融組織がFICOを利用している。昨年だけでも、FICOはロシア、中国、そしてインドにおける新しい信用スコアを提供し始めた。これは公共料金の請求書や、携帯電話の支払いといった新しいデータソースを活用したものだ。世界中の銀行は現在、あらゆる種類の信用について、リスクベースの価格設定を実施している。

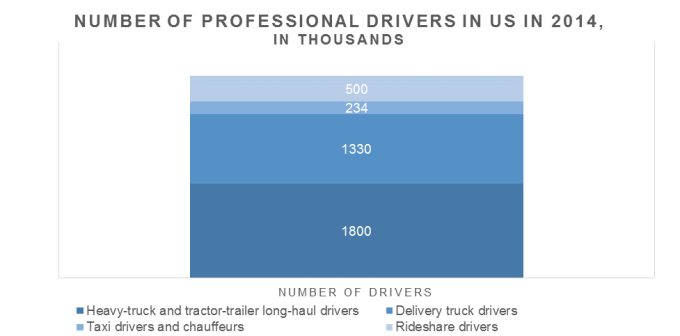

何千ものスタートアップが、統計的モデリングと同じ概念を適用する新しい手法を模索している。たとえば 、香港のWeLabとドイツのKreditechは、ローンを処理するために最大2万点もの代替データを利用している(WeLabは4年間で280億ドル分のクレジットを提供している)。ケニアのmPesaとBranchはモバイルデータを使用して途上国での信用を提供し、 Lendableはそれを心理データを使用して提供し、Koraはそれをブロックチェーン上で提供する。Funding Circle、Lending Club、Lufaxなどの若いピアツーピア貸付スタートアップは、アルゴリズムによる引受手法を使って1000億ドル以上のローンを創出した 。

だが、この世界的な信用基盤に重大な欠点が無いわけではない。それをアメリカ人たちが認識したのが、2017年9月7日にクレジットビューローEquifaxが発表した、ハッキングによる1億4600万人分の消費者情報の漏洩である。

大規模な漏洩による後遺症は信用に関する激しい議論を巻き起こし、私たちに現行の信用システムのあり方を再評価することを強いることとなった。そして遂には第二時代の先を見据える会社たちを触発することとなった。ホワイトハウスのサイバーセキュリティ部門の権威であるRob Joyceは、社会保障番号(SSN:Social Security Numbers)を廃止する時期が来ていると主張している。現在はそれが信用スコアと密接に結びついてしまっており、個人情報が盗難にあってからでもそれを変えることができないからだ。

現在私たちは、自分自身のデータによって絡め取られている。私たちは、盗まれる可能性のある、安全ではないSSNやPINに頼らざるを得ないために、脆弱になっている。私たちは、その情報がどのように利用されるかに対しての選択はできない(1000億以上のFICOスコアが販売されている)。

FICOは、所得や支払いなどの関連要因も考慮しておらず、場合によっては単に芳しくない支払い履歴や、支払期日への遅れだけを反映していることがある。さらに、ある人のスコアの50パーセントは、その人の信用履歴(クレジット利用歴)に依存しているのだ。このことは信用を最も活用しなければならない若い借り手に対して、本質的に不利に作用するシステムとなってしまう。

最後に、Frank PasqualeがBlack Box Societyに書いているように、信用スコアリングは不透明である。これは、異なるグループにそれぞれ異なる影響を与える。アルゴリズムは誤って人間の偏見を取り込み、ローンをマイノリティに対してより高コストなものにする。信用を積み上げようとすると、しばしば良くわからないルールに従うことを求められることがある。例えば誰かの信用に対して「ピギーバッキング」を行い報酬を支払ことなどだ、これは経済的不公平を恒久化させる仕組みとなる(ピギーバッキングとは他者のクレジットカードアカウントに、承認を受けて登録を行うこと。元のカード所有者のクレジット利用履歴が新たに登録した者の履歴としても利用できるようになる。このためクレジット履歴を持たない人が素早くクレジット履歴を得る手段として利用される)。

おそらくEquifaxに対するハッキングは良いことだったのだ。なぜならそれは、現行の履歴統計モデル、不透明なアルゴリズム、そして安全性の低い識別子に依存している信用システムが、完璧からは程遠いものであることを、大声で警告することになったからだ。ハッカーたちは本当は変装したロビンフッドで、時代遅れのスコアリングシステムに捕らわれている私たちを解放してくれたのではないだろうか?

現在の信用制度の弱点を乗り越えるべきときが来ている。そして今日の技術はその第一歩を踏み出しつつあるのだ。

第三の時代:解放としての信用

新しい信用の世界はどのようなものだろう?

昨年には、現在の信用システムを前進させるために、新しいアイデアのカンブリア爆発が起きた。今の段階では、どのシステムが勝つかを述べることは時期尚早だが、現在示されているものたちは真に驚異的なものばかりだ。信用システムは、革新による急激な飛躍の瀬戸際にある。このことにより金融包摂(financial inclusion:これまで金融に縁のなかった貧困層や中小企業などにも金融的恩恵を与えるようにすること)の世界が再編されることだろう。それは条件反射的で刹那的なものではなく、より個人的で予測的なものになるだろう。

未来の信用の最も革命的な側面の1つは、それが徐々に現金と似たようなものになるだろうということだ(反対に現金も信用に似たようなものになる)。消費者たちは信用(クレジット)を要求する必要はない。それは事前に様々な要素、例えば行動、年齢、資産、そして必要性などに基いて自動的に割り当てられることになるだろう。固定的な支払い金に分割されるのではなく、流動性の高いものになる。そして徐々に日常化されるにつれて、多くの場合そのコストは無償に近付くだろう。

消費者たちは全ての購入に対して、その裏側で自動的に決まる支払い方法の1つを使うことになる。決定の際には、現金もしくはクレジットのいずれかの支払い方法が、効率性と低手数料に対する最適化によって選択される。Venmo、クレジットカード、小切手、PayPalそして現金のすべてが、1つの支払手段として統合されているところを想像してみて欲しい。

人びとはもはや、別々のクレジットカード、学生ローン、住宅ローンといった、複数のクレジットラインを持つことはなくなる。人びとは、自身の持つことができる保証された「クレジットプラン」を持ち、全てが1つのマスター識別子あるいはプロファイルに関連付けられる。

ドル紙幣やプラスチックカードのような物理的な道具は、段階的に廃止され、博物館の中でのみ見ることができるようになる。購入に際して必要なものは、指紋などのバイオメトリック識別子となる。価格は限りなく分割することが可能になり、場合によっては小数点以下のセントに最適化される。これまで見えていた異なる種類の紙幣などは、目に見える所からは消えていく。

将来的には、人びとは行った仕事に対する「信用」(クレジット)が2週間毎に付与されるのを待つのではなく、報酬をリアルタイムで受け取るようになる(Walmartは現在これを実験している)。産業としてのペイデイローンは消滅する。WISH Financeは、キャッシュフローベースの融資引受のための、Ethereumベースのブロックチェーンを構築している。これを消費者に適用するのは簡単だ:通常の給与と支払いに基づいてリアルタイムに信用を取得すれば良い。

もちろん、信用の将来について話をする場合、ブロックチェーンについて話をしなければならない。

次のフェーズでは、個人を中心に信用は回転して行く。私たちはゲートキーパーたちの世界に住んでいる:現在信用調査機関などの中央データ集計業者は、信用の仲介者として行動している。しかし彼らの優位性は、徐々に個別に許諾されるデータによって侵食されていくことだろう(この概念は、自己管理されるアイデンティティ(self-sovereign identity)という名前で知られている)。これは、クロスボーダーの仕事とグローバル化が進む傾向に一致している:細分化が進む世界では、個人が核となる単位であり、自分の情報を第三者に依存せずに持ち歩く必要が出てくる。これによって、データにアクセスするために支払われている年間150億ドルに及ぶ手数料が削減され、情報は単一障害点を排除しつつ、より安全にすることが可能になる。

FICOのような、1つの万能スコアは分解されることになる。信用とは関係性のシステムである:私たちの信用が示しているものは、より広いネットワークに対する自分自身の立場なのだ。しかし、人びとは平均値で表現されるべきではない。機械学習を使用して、現在FICOの構成に寄与している要素と重みを分解することで、信用はもっと多変量のものになる(私が勤務するPetalはこれを使ってクレジットカードの大衆化を目指している)。

例えば350から850の範囲といった、1つの信用ベンチマークを、年齢に関係なく適用することにはあまり意味がない。よってこれからの消費者たちは共通の属性のある集団(cohort)と比べられることになるだろう。調査会社のExperianによれば、人びとは若いほど低い信用スコアを与えられている。とはいえ、青年期とは、信用を構築し、将来に備えてお金を貯めるために、もっとも借り入れを行わなければならないときである、

信用は文脈に依存したものになる。利用可能な最大信用枠は、給与や支払いなどの常に変化する要因に基づいて変動する。またそれは、個々の購入に対して固有のものでもある:購入しようとしている資産の価値と種類に基いて、異なるレベルの信用コストが算出されることになる。例えば、新生児用のベビーベッドを購入するための信用枠のコストは、ラスベガスへの旅行を購入するための信用枠のコストよりも安いかもしれない。Sweetbridgeが行っているように、固定資産は自動的に担保として用いることができるようになる(Koraの創業者が指摘しているのは、問題は貧困層が富を持っていないことではなく、その資産が活用できない状態であるということだ)。

信用は、心理学的かつ予測的なものである。あなたの過去の振る舞いを遡って見るだけでは十分ではない。あなたが移動したり、購入したり、活発に行動することで、信用力が動的に変化するのだ。それは特定のニーズに対して(あなたがそのニーズがあることを認識する前に既に)動的に割り当てられる(プリンタを買ったらインクが必要になるようなものだ)。

もちろん、信用の将来について話をする場合、ブロックチェーンについて話をしなければならない。初期段階では3つの用途に用いられる:

-

細分化:Stellarのようなサービスを使えば、信用を細分化して、支払いを受け取ることは遥かに安く行うことができるようになるだろう。銀行が自身の口座に対して取引を確認することによる遅れも存在しない。

-

引受:様々なデータソース、例えば信用調査機関、電話請求書、成績証明書、そしてFacebookなどからのデータが、普遍的なプロファイルに集約される(例えば uPortやBloomが構築しているようなもの)。前述したように、これらは自己管理の対象であり、与信側が借り手の引受を行うことは遥かに簡単になる。

-

契約の執行:スマート契約は自己執行を行い、債務の支払いを自動的に徴収し、もし信用が破綻しそうなときには再調整を行い、もし顧客の借金を統合したり年利を下げることができる場合には借換を行う。普遍的なIDと契約は、人びとが信用と共に「メキシコに逃亡」することを防ぐことになるだろう。

将来的には信用(および資本)は、人びとに対して予測AIに基いて自動的に割り当てられることになる。より良いリスクコストに対する価格設定によって、消費者が借りることのできる利率は限りなく0%に近付いて行くだろう。過去数年の連邦金利は約1%だった。1980年にはそれは18%だったのだ!機械学習と、Bainが言う所の「金が溢れる世界 」(A world awash in money)の組み合わせを使って、大規模な投資家たちが薄いリターンを探し回っていることで、利率は下がり続けている。

より高いレベルでは、Dharmaのようなブロックチェーンプロトコルが、最も効率的な方法で資本を割り当てる信用経済のための、スマートコントラクトを実現する。信用はアクティブな投資管理者の貸し借りに依存することはなくなる:現在コントラクトに結びついていないすべての資本は、信用供与を含む、リスク調整後の最高収益を継続的に探し続けるように、プログラムされるようになる。

信用供与者は、大規模なネットワーク効果を経験することになる。この「ネットワーク効果」とは、より多くのユーザーが参加するにつれて、ネットワークがユーザーにとってより価値のあるものとなる状況を表している。これはこれまでは信用には適用されていなかった:他の人があなたと同じクレジットカードを持っているからといって、あなたは何らかの利益を得ることはない。しかし、将来的にはそれが可能になるだろう。クレジットネットワーク内のデータポイントが増えるほど、より良い引受が提供され、より公平な価格設定が行われ、データの好循環が生み出されるだろう。ユーザーエクスペリエンスと価格設定は、結果として大いに満足できるものとなる。英国のOpen Bankingような動きはこの傾向を加速させるだろう。

Tom Noyesはこれをデータの民主化(The Democratization of Data)と呼んでいる。より狭くて局所的なデータの世界では(私たちの80から90%の行動は局所的なものだ)、分散したデータギャップの橋渡しを行うことで信用システムへの参加率は100%に近付いて行くだろう(現在は米国人の約71%だけがクレジットカードを所有している)。

そして、これらはより実現可能で、日常的なアイデアのほんの一部に過ぎない。Daniel Jeffriesのような未来学者は、様々な振る舞いを奨励する機能が組み込まれた通貨を思い描いている。例えば貯蓄と支払いの両方を行えたり、金融包摂を広めるための普遍的ベーシックインカムトークンなどだ。Bloomのようなプラットフォーム上では、現在100のアプリケーションが構築されつつあり、プロトコルレベルで信用が再考されている最中だ。これらのシステムは、将来が完全に実力主義になるのか、あるいは人びとは本質的にデータ無しに信頼を創造できるのかといった、第一原理問題(first-principles questions)に取り組んでいる。

私たちは第三時代の入口に立っている。信用の未来がどのようになるのかを正確に語ることは難しいが、私たちが立っている場所からは、それが信用の歴史から最大にかけ離れるものとなることはわかる。そして私たちは現在その第一歩を踏み出したばかりだということも。

[ 原文へ ]

(翻訳:sako)

Image Credits: Rafe Swan / Getty Images