Web面接サービス「HARUTAKA」を開発するZENKIGENは3月18日、WiLなど複数の投資家を引受先とした第三者割当増資により総額で8億円を調達したことを明らかにした。

ZENKIGENでは2018年6月にシードラウンドにてグロービス・キャピタル・パートナーズ、WiL、みずほキャピタルから2億円を調達済みで、今回のシリーズAラウンドを含めると累計調達額は10億円となる。本ラウンドで同社に出資した投資家陣は以下の通りだ。

- デライト・ベンチャーズ(AI領域)

- PKSHA SPARXアルゴリズム1号投資事業有限責任組合(AI領域)

- パーソルキャリア(HR領域)

- エスプール(HR領域)

- ツナググループ・ホールディングス(HR領域)

- WiL(既存投資家)

- グロービス・キャピタル・パートナーズ(既存投資家)

- 社名非公開の金融関連企業

ZENKIGENでは調達した資金を活用してエンジニアを中心とした人材採用を進める計画。既存事業であるHARUTAKAの拡大に加えて、現在PoCを実施している面接官育成AI「ZIGAN」の早期事業化を目指し組織体制を強化する。

詳しくは後述するが、ZENKIGEN代表取締役CEOの野澤比日樹氏によると今回の新規投資家とはAI領域とHR領域において事業連携も見据えているという。

Web面接で面接を効率化、200社以上が導入

HARUTAKAはWeb面接を通じて「面接の場の効率化」を実現するSaaS型のプロダクトだ。

面接方法はWebを介してリアルタイムに実施する「ライブ面接」と、候補者が自身のデバイスを使って撮影した動画を企業に送る「録画動画面接」の大きく2種類。たとえば書類選考から1次面接を録画動画面接、2次から3次面接をライブ面接という形で、この2つを組み合わせながら面接フローを設計している企業も多い。

野澤氏によると特に録画動画面接のナビゲーションにはこだわっているそう。候補者は企業側が設定した「学生時代に頑張ったこと」などの質問に対する回答を自分で撮影する形になるのだけど、最初に人事がナビゲーション動画に出てきて「緊張しないで大丈夫ですよ」と声かけをすることで緊張をほぐす。

人となりを見たい部分に関しては動画形式にする一方で、「転勤のありorなし」など基本的な質問への回答は選択式にすることで候補者の過度な負担がかからないようにもしている。

Web面接は上手く活用できれば、企業と候補者双方にとってメリットが大きい。企業側は動画面接を取り入れることでエントリーシートだけでは判断しづらい候補者の人となりや雰囲気を把握でき、面接に進む人数を絞り込める。遠方に住む候補者ともスピーディーかつフェアに面接ができるので、担当者の業務工数を削減できるだけでなく優秀な人材の離脱を防ぐ効果も見込めるだろう。

候補者にとっても場所や時間の制約を取っ払って面接を実施できるため、交通費や移動時間などの負担が少なくて済む。

現在HARUTAKAはWeb面接SaaSとして月額5万円からの定額モデルで提供。すでにソフトバンクや日本たばこ産業、カルビー、USEN-NEXT HOLDINGSを始め大企業を中心に200社以上で活用されている。

一例としてUSENでは一次面接を全て録画エントリーに変え、二次面接から役員面接までを現地での面接とライブ面接から選べるようにした結果、地方の学生などの離脱が減り、内定を出した後の入社率が1.5倍にアップするなどの効果に繋がっているそうだ。

Web面接ツールに関しては米国発の「HireVue」や以前紹介した「インタビューメーカー」などがよく知られている。基本的な機能は似ている部分が多いものの、HARUTAKAの場合は採用管理システムとの連携を積極的に進めていて、これが1つの特徴になるとのことだった(現時点で7つのATSと連携)。

数年以内に「動画面接が爆発的に普及する」

ZENKIGEN代表の野澤氏はインテリジェンス(現パーソルキャリア)、創業期のサイバーエージェントを経てソフトバンクに入社し、電力事業であるSB Powerの営業責任者や「自然でんき」の事業責任者などを務めてきた人物だ。

ソフトバンク退社後の2017年10月にZENKIGENを創業。多くの社会人が寝ること以外で1番時間を使っている「仕事」の領域、特にそのど真ん中となるHR分野で勝負をしようとこのドメインを選んだ。

HRといっても様々な切り口があるが、Web面接に決めたのはサイバーエージェントの創業者である藤田晋氏の「上りのエスカレーターに乗れ」という言葉が頭に残っていたからなのだそう。要は伸びる市場を選べということで、「今後人口が減る中で人材の取り合いが加熱し、採用領域がホットになる」との考えから採用に目をつけた。

「考えてみれば4Gやスマホ、自撮り文化など社会情勢は変わっているのに、面接のやり方自体は20年前からほとんど変わっていない。Web面接も当時は浸透していなかったが、2〜3年以内には爆発的に普及するという感覚があった」(野澤氏)

ソフトバンクアカデミアに参加していた際に孫正義氏からAI事業におけるデータの重要性を聞かされてていたこともあり、ゆくゆくは面接の動画データとAIを組み合わせることで面白いプロダクトが作れるかもという構想のもと、創業と同時にサービスをスタートした。

プロダクトローンチ当初こそ「動画で面接ってどうなの?」となかなか導入が進まず苦戦した時期もあったそうだが、この2年半ほどで採用市場でのWeb面接の認知度も上がり状況が好転。今では多くの企業で当たり前のようにWeb面接が検討されるようになってきているという。

特に直近1〜2ヶ月はコロナウイルスの影響もあり、リモートで面接が実施できるプラットフォームとして問い合わせが急増しているようだ。

蓄積したデータを活用した面接官育成AIの事業化へ

ここまで紹介してきたように、ZENKIGENでは創業から2年半に渡ってWeb面接に特化してプロダクトを磨いてきた。今後も同社にとってHARUTAKAが主力事業であることに変わりはないが、これからはそこで蓄積されたデータを活用した取り組みにも力を入れていくフェーズになる。

それが冒頭でも触れた面接官育成AIの「ZIGAN」だ。HARUTAKAが「面接の場を効率化する」ものだとすれば、ZIGANは「面接の質自体を向上させる」ことが目的。面接における候補者体験を高めるために面接動画データとAIを活用する。

「世界的にみてもHR×AIの分野では『AIが人を評価する』という方向に行きがちで、その代表例がAI面接官だ。特に欧米は効率化が重視される文化なのでその傾向が強いが、ZIGANでは全く別のアプローチからこの領域にチャレンジする」(野澤氏)

野澤氏の話では「面接を受けたことで、この会社に入りたくないと思った人が85%存在するという調査がある」そう。主に面接官の不快な態度や言動が原因だが、これまでは面接が密室で行われブラックボックスになっていた。

「一方でGoogleなど先進的な企業は面接での候補者体験を重要視していて、面接官の育成にも力を入れている。その結果として面接に落ちた人材の約8割が他者にGoogleを勧めるといった現象も見られるほどだ。ZIGANが目指すのは動画を解析した上で面接官にフィードバックを与え、誰でも候補者体験の良い面接を実現できるようにすること。それをAIでサポートする」(野澤氏)

現在は複数社とPoCに取り組んでいる段階ではあるが、面接動画に映っている表情や声のピッチ、仕草、姿勢などの情報から特徴量を抽出し「面接の心地よさをゲージで表示する」ような仕組みの研究開発を進めているそう。まずは面接に特化する形だが、次の段階では1on1など職場領域での応用も考えているという。

ZIGANのように人工知能によって人の感情や感性、仕草などを解析する分野は「アフェクティブ・コンピューティング」と呼ばれ、近年グローバルで注目を集めている。ZENKIGENとしてはこの領域で世界に通用するプロダクトを作ることを念頭に置き、2018年から東京大学の道徳感情数理工学社会連携講座との共同研究も進めてきた。

Pepperの感情エンジンなどを作ってきた東京大学の特任准教授・光吉俊二氏の研究室とタッグを組みながら、彼らの開発するエンジンをいかにHR領域に社会実装していけるかを日々研究しているそうだ。

アフェクティブ・コンピューティング領域で国内トップ企業狙う

今回の資金調達はこの取り組みをさらに加速させるためのエンジニア採用が大きな目的だ。

現在はDeNA出身の2人のエンジニアが中心となってZIGANのプロダクト開発を進めているが、研究者や技術者を仲間に加え「アフェクティブ・コンピューティングの国内トップカンパニーを狙う」(野澤氏)という。

新規投資家であるDeNA(デライト・ベンチャーズ)やPKSHA Technologyとも主にZIGANのおけるAIの研究開発領域で連携を見据えているとのことだ。

一方でHR系事業会社3社とは「明確な事業シナジーがある」ため、まずはHARUTAKAの活用に関する連携からのスタートとなる。パーソルキャリアに関してはコンサルタントと候補者のコミュニケーションなどに、採用アウトソーシング分野の大手企業であるエスプールやツナググループ・ホールディングスとはクライアント企業における選考業務にWeb面接ツールを活用できる余地があるという。

ZIGANが実用化に至った際には、こちらを用いた連携も十分に考えられるだろう。

「プロダクト進化のストーリーを明確に描ける段階になってきた中で、ここからはそれをいかにスピーディーに実現していくか。特にアフェクティブ・コンピューティングの領域では世界で見てもまだ突き抜けているプレイヤーはいない。ZIGANもまだPoC段階ではあるが、すでにプロダクトを開発しているという意味でもこれから戦っていけるチャンスはある」

「ソニーやホンダを初めとしたメーカーの活躍があったからこそ今までの日本の繁栄があるが、ネット系の新興企業でグローバルでチャレンジできている企業はまだまだ少ない。ZENKIGEN(全機現)もZIGAN(慈眼)も禅の言葉から取ったもの。日本的な感覚や思想をプロダクトに取り入れ、世界にはないアプローチから日本発のグローバルカンパニーを目指していく」(野澤氏)

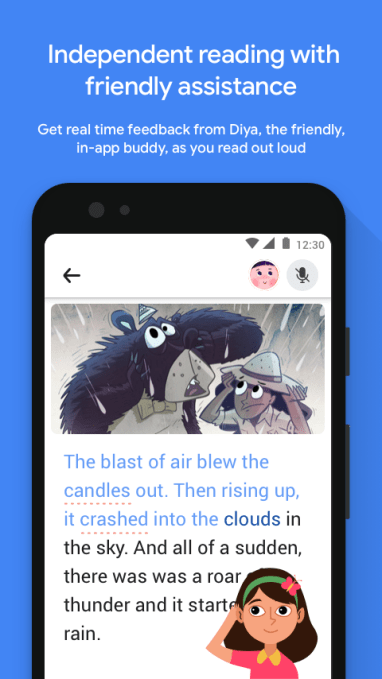

Googleはこのアプリが子供たちのプライバシーに留意し、モバイルやWi-Fiでネットワークに接続している必要がないことを強調している。入力された読み上げ音声はデバイス内でリアルタイムで処理される。Googleその他の外部のサーバーと通信する必要はなく、外部に保存されることも一切ない。Googleによれば、他のアプリでみられるような品質改善のために音声データを利用することもしていないという。

Googleはこのアプリが子供たちのプライバシーに留意し、モバイルやWi-Fiでネットワークに接続している必要がないことを強調している。入力された読み上げ音声はデバイス内でリアルタイムで処理される。Googleその他の外部のサーバーと通信する必要はなく、外部に保存されることも一切ない。Googleによれば、他のアプリでみられるような品質改善のために音声データを利用することもしていないという。