もし物理的な小売業は死んでしまったと考えているのなら大間違いだ。電子商取引の爆発的な増加にもかかわらず、私たちは今でもオフラインストアでたくさんのものを買っている。2017年の米国の小売業界の売上高は3兆4900億ドル(約390兆円)だったが、そのうち電子商取引が占める売上はわずか13パーセント(約4350億ドル、約49兆円)である。もちろん、電子商取引の方がはるかに速いペースで年々成長していることは事実だ。とはいえ、まだ転換点からはほど遠い段階である。

だが、電子商取引の巨人Amazonは、皆が考えているよりもはるかに長期的な勝負をしている。同社はすでにオンライン小売を支配していて、2018年に米国の電子商取引で使われた総額の、ほぼ50パーセントをAmazonが占めているのだ。そして現在、Amazonが目を向けているのははるかに大きな分野だ。洗練されたデータ分析の利用を中心に、実店舗での販売を近代化し支配しようとしているのである。最近行われたWhole Foodsの買収とは別に、Amazonが複数の米国の都市で、独自の食料品店チェーンを立ち上げているという最近のレポートは、この動きを示す例の1つである。

こうした動きは、Amazonのワンツーパンチと考えることができる。同社の電子商取引における強大な力は、相手の顔面に対して繰り出された最初の素早いジャブに過ぎないのだ。オフライン小売業におけるデータ中心のイノベーションこそが、Amazonの2発目、すなわちはるかに重いクロスパンチである。そのジャブばかりに焦点を当てている従来の小売業者たちは、後から追ってきているクロスパンチを見ていない。しかし著者たちは、賢明な小売業者による反撃は可能だと考えている、そしてノックアウトを回避することも。以下にそのやり方を説明しよう。

電子商取引のジャブは倉庫の整備から

商品の物理的な保管は、商取引の進歩にとって長い間重要な課題だった。この分野でのイノベーションには、1910年のヘンリーフォードのコンベアベルト組立ラインから、1970年代のIBMによる汎用製品コード(いわゆる「バーコード」)、そして1975年のJ.C. Penneyによる最初の倉庫管理システムの実装などが含まれている。Intelligrated(Honeywell)、Dematic(KION)、Unitronics、Siemensなどが従来の倉庫をさらに最適化し、近代化した。しかし、その後Amazonがやってきた。

書籍から多種商品提供へと拡大した後、Amazon Primeが2005年にローンチした。それから同社の事業の焦点は、翌日発送を可能にするスケーラブルな仕組に向けられた。何億もの製品SKUがある中で、課題はどのようにしてポケット3層縫合パッド(傷口の縫合を練習するための人工皮膚)を倉庫から取り出し、迅速に荷主に引き渡すかである(なお、この特殊な製品を例に挙げたのは、Amazonがいまやいかに特殊なものを扱っているかを示すためだ)。

自動化された倉庫に、まだ広大な設置面積と資本集約的なコストが必要だったときに、Amazonはこの課題に挑戦した。Amazonは2012年にKiva Systemsを買収した、これは自律誘導車両(AGV、Autonomous Guided Vehicles)の時代を先導するものだった。倉庫の奥から、固定した場所にいる人間の梱包担当者に素早く商品を運ぶロボットたちだ。

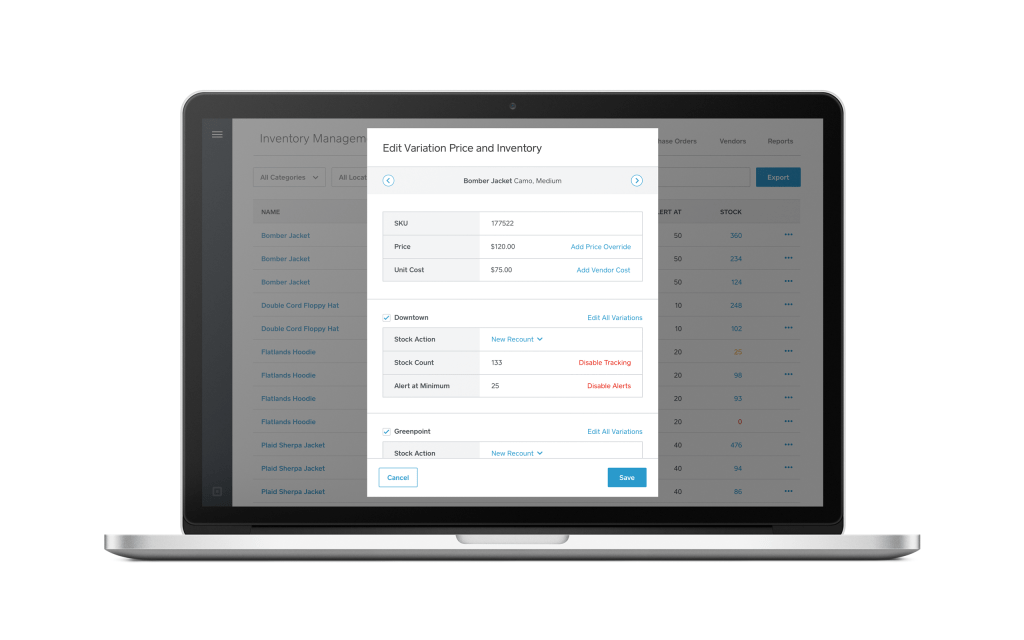

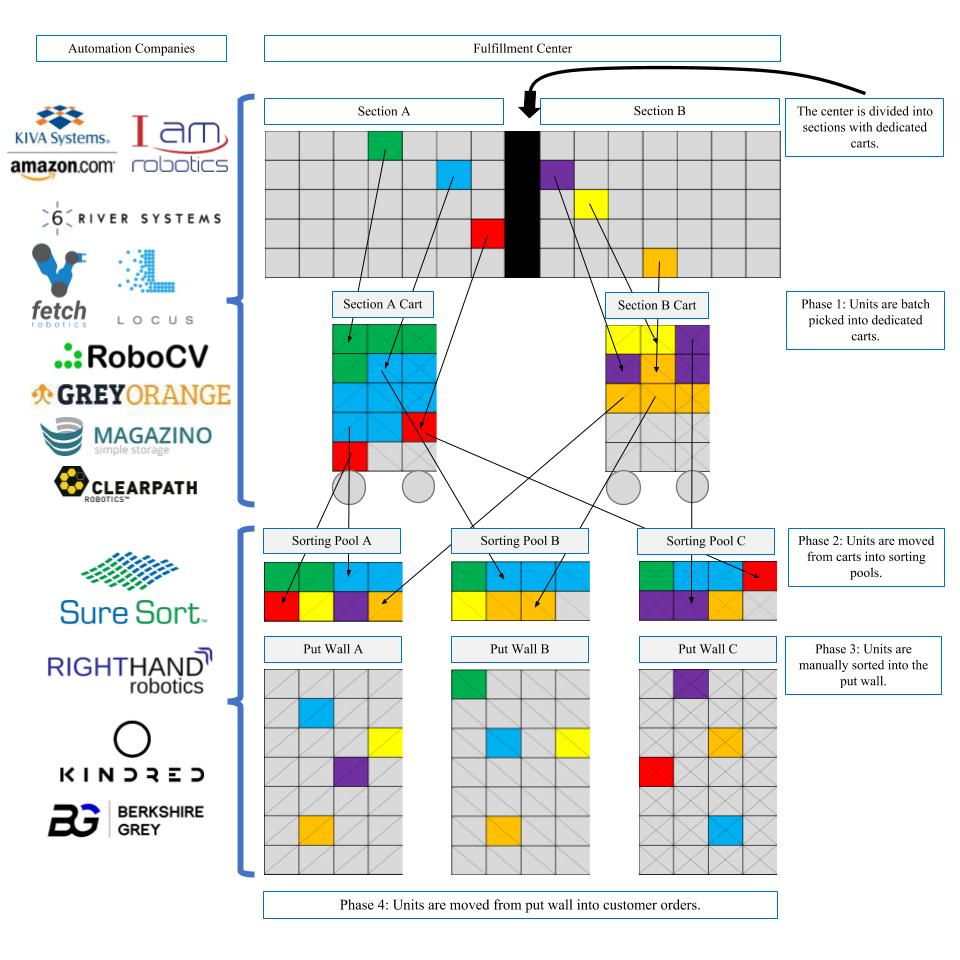

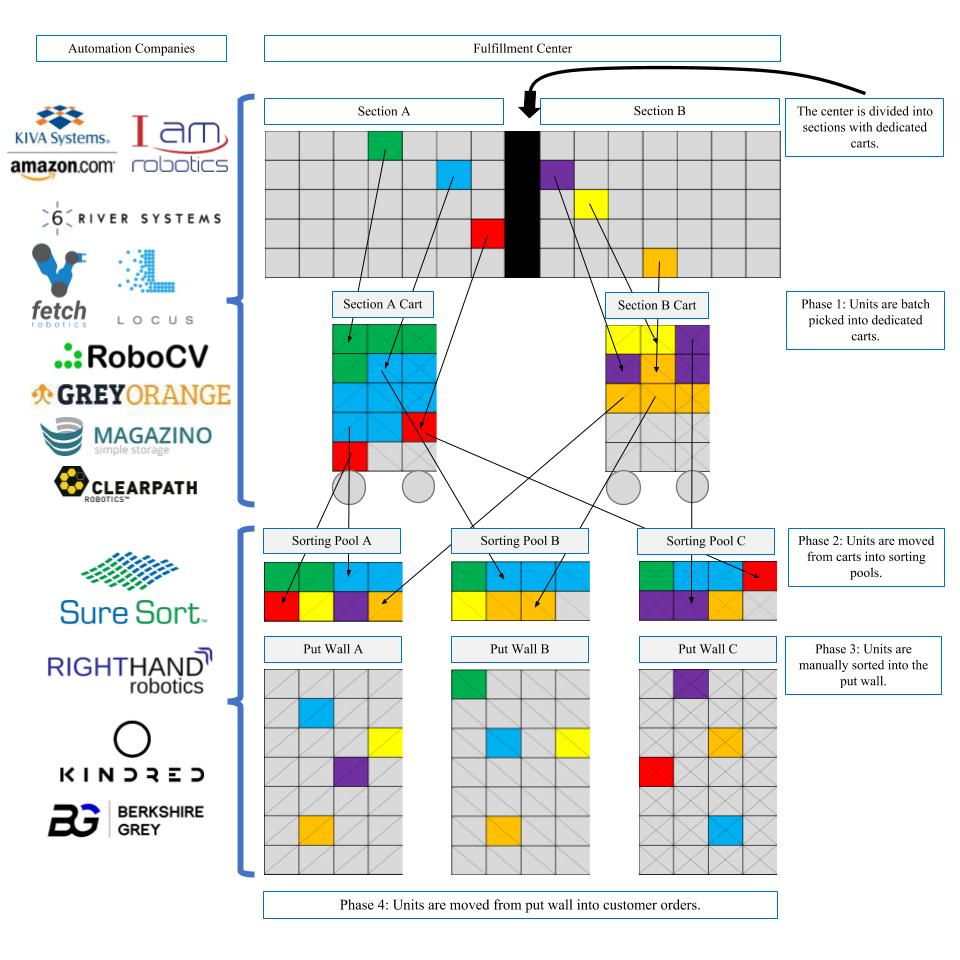

Kivaの買収以降、小売業者たちはAmazonの倉庫の効率性に負けないように、われ先にとテクノロジーを採用するようになった。そうしたテクノロジーには、倉庫管理ソフトウェア(Oracleに買収されたLogFire製のもの、その他のものにはFishbowlおよびTemandoなどもある)から倉庫ロボット(Locus Robotics、6 River Systems、Magazino)までのものが含まれている。こうした企業のテクノロジーの中には、倉庫作業員のためのウェアラブル(例えばProGloveやGetVu)なども含まれている。この分野では、Google Roboticsなどの、より汎用的なプロジェクトもみることができる。こうした新技術を主に採用している者は、Amazonの勢いをもっとも目障りに感じている業者たち、より正確に言えば電子商取引に対するフルフィルメントサービスを提供する運営者たちである。

以下の概略図が示すのは、そうした運営者たちの全体像と、彼らが採用している倉庫/在庫管理テクノロジーのリストの一部である。

Amazonがこれらを超えてどれほどの最適化をもたらすのかを言うことは困難だが、予測することよりも小売業者たち自身が認識することの方が大切だろう。

Amazonがこれらを超えてどれほどの最適化をもたらすのかを言うことは困難だが、予測することよりも小売業者たち自身が認識することの方が大切だろう。

クロスパンチ、物理的小売環境の近代化

最近Amazonは、オフラインショッピングへの進出を重ねている。それは、Amazon Books(実書店)、Amazon Go(消費者がレジを通ることのない高速小売店)、そしてAmazon 4-Star(4つ星以上のランクが付けられた商品のみを扱う店舗)などである。Amazon Liveは、QVCのようなホームショッピングコンセプトの旧来型テレビショッピングストリームさえ提供する。おそらく最も顕著な動きは、2017年に買収したWhole Foodsによって、食品小売と全国規模の実店舗展開への足ががりを得たことだ。

大部分の小売業界のウォッチャーたちは、こうしたこれらのプロジェクトを道楽として片付けるか、集中する業種として狭すぎる(特にWhole Foodsの場合)と言って、まともに取り合うことをしなかった。しかし著者たちは、そうしたウォッチャーたちはAmazonのCEOであるジェフ・ベゾス氏の長期的な戦略目標を見誤っていると考えている。

そのクロスパンチに注目しよう。Amazonは現在の実店舗小売業がどのように回っているかをマスターしつつある。つまり既にオンラインで驚くほど上手くやっているようにオフラインでも上手くやることができるのだ。そこでは小売業者たちがより多く賢く売ることができるように、データが活用される。Amazonは、特定の製品がオフラインショッピングに向いていることを認識している。食料品や子供服はそうしたものの単なる例に過ぎない。

そうしたショッピング体験はなくなりそうもない。しかし、従来の小売業者(およびオフラインのAmazon)は、ショッピングと実際の購入の間をつないでいるデータを、もっともっとたくさん理解することができるのだ。ショッピング客は店内でどのコースを歩いたのか?彼らはどの製品に触り、どの製品をカートに入れたか?どのアイテムを試着し、どの製品を諦めたか?彼らは異なるサイズの有無をたずねたか?店舗内における商品の置き場所が、消費者の購買意欲にどのように影響するのか?商品間の相関関係はタイムリーなマーケティングとして、何を知らせることができるのか?例えば春には女性がしばしば帽子とサングラスを一緒に購入するとしたら、タイムリーなクーポン提供によって、追加の購入へと誘うことはできるだろうか?Amazonはすでに、これらの質問の大部分に対する答をオンライン上で知っている。彼らは、それと同じ情報をオフラインでの小売にも持ち込もうとしている。

当然ながら、顧客のプライバシーは、この勇敢で新しい未来における重大な関心事になるだろう。とはいえ、いまや消費者たちはオンラインデータ追跡を期待するようになり、そうしたデータによってもたらされる、より多くの情報に基く推奨や利便性をしばしば歓迎もするのだ。オフライン小売で同様のマインドシフトが起こらない理由はあるだろうか?

小売業者たちはどのように反撃できるのか?

見誤ってはならない。Amazonのワンツーパンチはおそるべきものになる。不意打ちがどれほど重要なものであるかを思い出そう。あまりにも多くのベンチャーキャピタリストが、実小売業の重要性を過小評価しており、その分野に注力するスタートアップたちを鼻で笑っている。だがそれは極めて近視眼的な態度だ。

AmazonがAmazon Goのためのコンピュータビジョンを開発しているという事実は、同様のセルフ精算手段会社(例えば、Trigo、AiFi)などが不利であることを意味しているだろうか?従来の小売業者たちがAmazonへの追従に苦労していることを考えると、著者たちはそれがむしろ好材料と成り得るのだと主張したい。

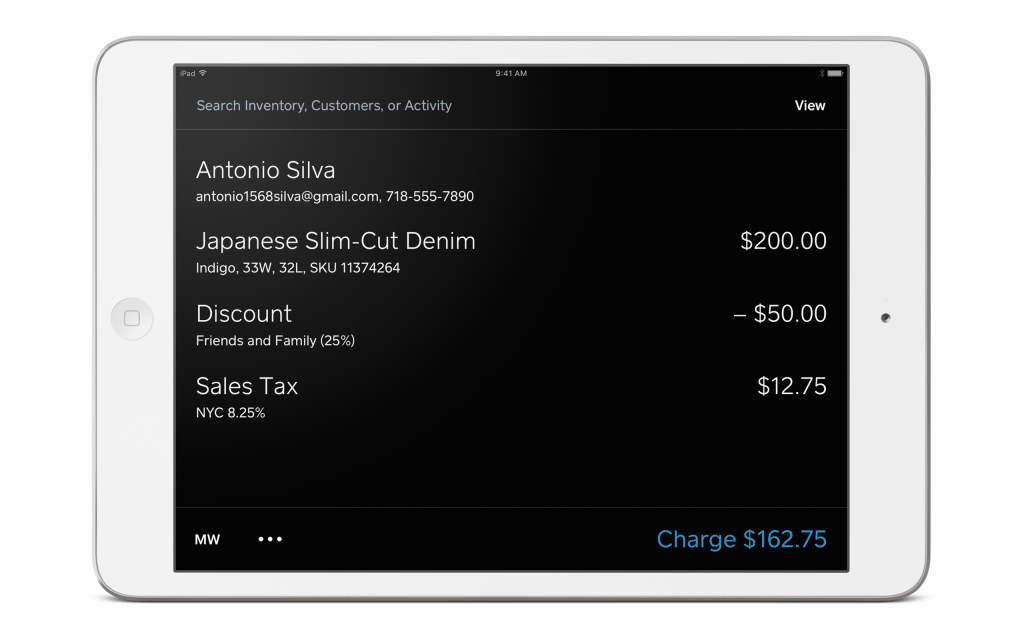

従来の小売業者はどうやって反撃できるのか?とにかく先を見越した対策が肝心だ。Amazonが小売業の次のベストプラクティスがどうあるべきかを示すのを、座して待っていてはならない。ジェフ・ベゾス氏にパンチで反撃するために、今日にでも採用できるたくさんの刺激的な技術が存在している。例えば、フィンランドのスタートアップであるRelexのことを考えてみよう。この会社はAIと機械学習を用いて、実店舗や電子商取引企業に対して、製品がどれほど売れるのかに対するより良い予想を助ける。あるいは、より没入型でインタラクティブなオフラインショッピング体験のためのソリューションを開発しているMemomiやMirowのような企業もある(どちらもメイクや試着などをよりインタラクティブな体験にするソリューションを提供している)。

Amazonのワンツーツーパンチ戦略はうまくいっているように見える。従来の小売業者たちは、巨人の倉庫イノベーションによってほとんど目くらましを受けているが、店舗内でのイノベーションによっても打撃を受けようとしている。だが従来の小売からの反撃を助けるための新しい技術が出現しつつあるのだ。唯一の問題は、意味のある十分な速さで、ソリューションを実装できるかどうかという点だ。

【編集部注】著者のアーロン・リンバーグ氏は、イスラエルのヘルツリーヤにあるBattery Venturesのアソシエートである。また、もうひとりの著者であるスコット・トービン氏は、同じくBattery Venturesのゼネラルパートナーである。

[原文へ]

(翻訳:sako)

Amazonがこれらを超えてどれほどの最適化をもたらすのかを言うことは困難だが、予測することよりも小売業者たち自身が認識することの方が大切だろう。

Amazonがこれらを超えてどれほどの最適化をもたらすのかを言うことは困難だが、予測することよりも小売業者たち自身が認識することの方が大切だろう。