本記事はSearch Engine Journalの「12 Reasons Your Website Can Have A High Bounce Rate」を翻訳した記事です。

もしあなたのウェブサイトの直帰率が高い場合は、より良い体験をユーザーに提供するため、改善が必要となります。本記事では、高い直帰率の原因と直帰率を下げる方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

直帰率の高いページはフラストレーションを引き起こすかもしれませんが、直帰率自体は有用なツールです。

GA4 の直帰率が高いからといって、必ずしもウェブサイトやページのパフォーマンスが悪いというわけではありません。直帰率を正確に追跡するには、GA4 を適切に設定する必要があります。

直帰率について学び始めたばかりなら、まずこのガイドを読むことを強くお勧めします。

直帰率が高いと、Web サイトのユーザビリティやコンテンツの問題を発見しやすくなります。これらの問題を修正することは、全体的なSEOに非常に効果的です(ただし、直帰率自体がSEOに直接影響するわけではありません)。

直帰率が高い理由を診断し、改善するのは難しいケース場合もあります。

また、一部のページでは直帰率が高くても問題ありませんが 、特に「収益」ページで直帰率が高すぎるのは避けたいものです。

直帰率が高い理由

以下は、直帰率が高くなる 12 の一般的な原因と6つの改善方法を紹介します。

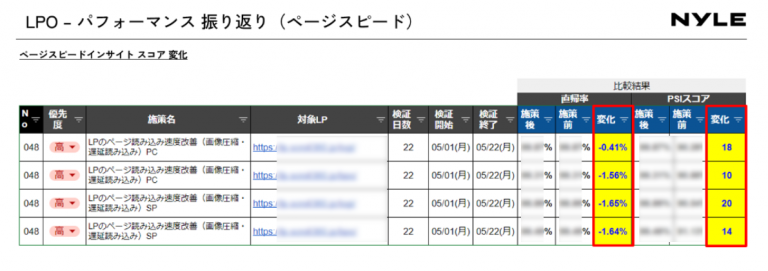

1. ページの読み込みが遅い

Google は「Interaction to Next Paint」と呼ばれる新しいCore Web Vitals指標を導入し、サイトの速度に改めて重点を置きました。

ページの読み込みが遅いと、直帰率が高くなる大きな原因となります。

サイトの速度は、Google のランキング アルゴリズムの一部です。Googleは、ユーザーに良い体験を提供するコンテンツを推奨したいと考えています。一方で、速度が遅いサイトは悪い体験を提供する可能性があります。

ページの読み込みに2.5秒以上かかると、訪問者はイライラして離脱してしまうかもしれません。サイト速度を改善することは、SEOやマーケティングのプロにとって生涯の取り組みとなります。

次のようなツールを使用して、ページ速度(全体および個々のページ)を確認します。

- Google PageSpeed Insights。

- ライトハウスレポート。

- ピングダム。

- GTメトリックス。

画像の圧縮、サードパーティのスクリプトの削減、ブラウザのキャッシュの活用など、サイト固有の推奨事項が提供されます。

2. 自給自足コンテンツ

時に、コンテンツが効率的すぎて、ユーザーが必要な情報をすぐに得て離脱することがありますが、これは悪いことではありません。

むしろ、あなたは素晴らしいコンテンツを作成し、ユーザーを数分間引き込んだのかもしれません。または、彼らを数分間だけれども、夢中にさせる素晴らしいコンテンツを作成できたことになります。

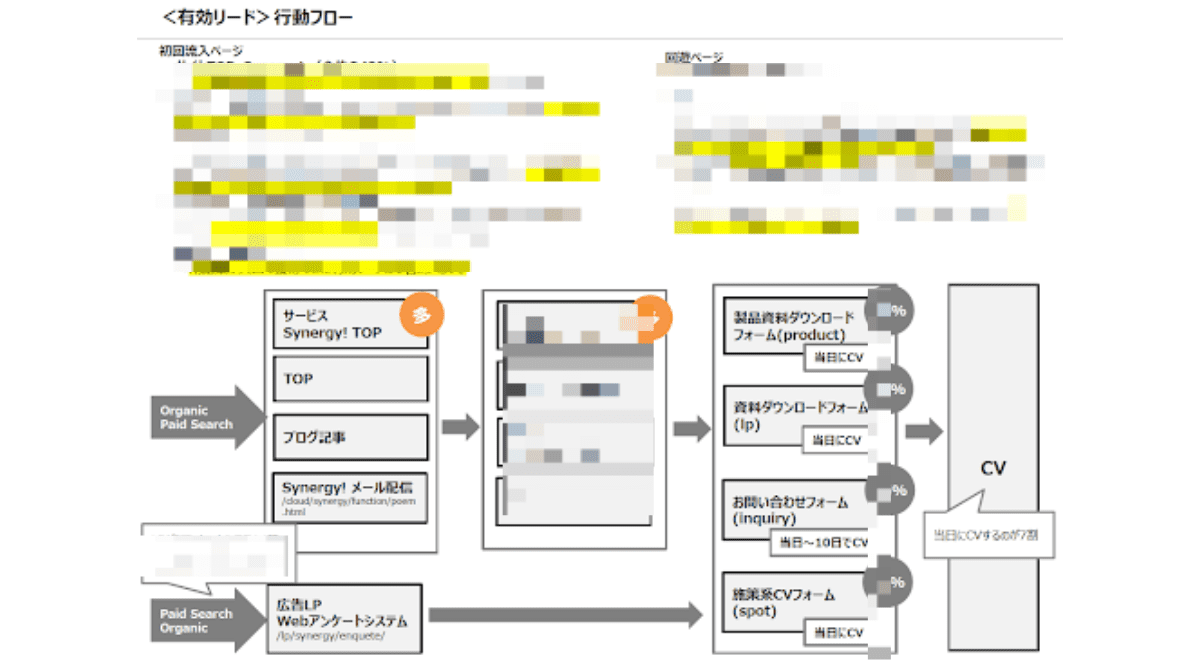

直帰率が心配な場合は、Google Analyticsの「ページ滞在時間」と「平均セッション継続時間」の指標を確認しましょう。また、ユーザーエクスペリエンステストやA/Bテストを実施して、高い直帰率が問題かどうかを確認することもできます。

ユーザーがページに数分以上滞在している場合、それはGoogleに対して、そのページが検索クエリに非常に関連しているというポジティブなシグナルを送ります。これが特定の検索クエリでランクインするためには重要です。

ユーザーがページに1分未満しか滞在していない場合(適切に最適化されたランディングページの場合など)、フォームを記入した後に関連するブログ記事を読んだり、キャンペーン関連のビデオを視聴したりするように誘導することを検討してください。

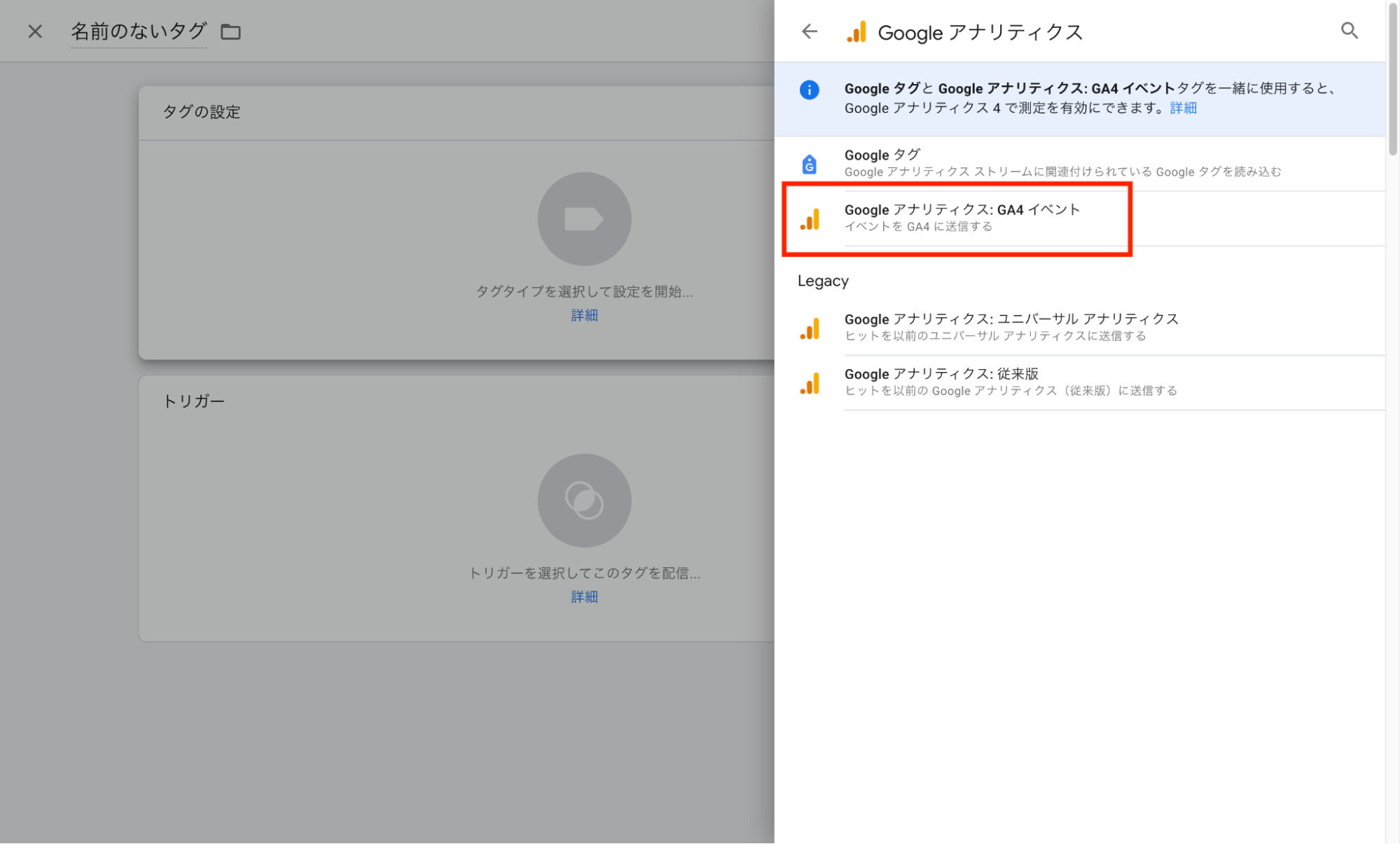

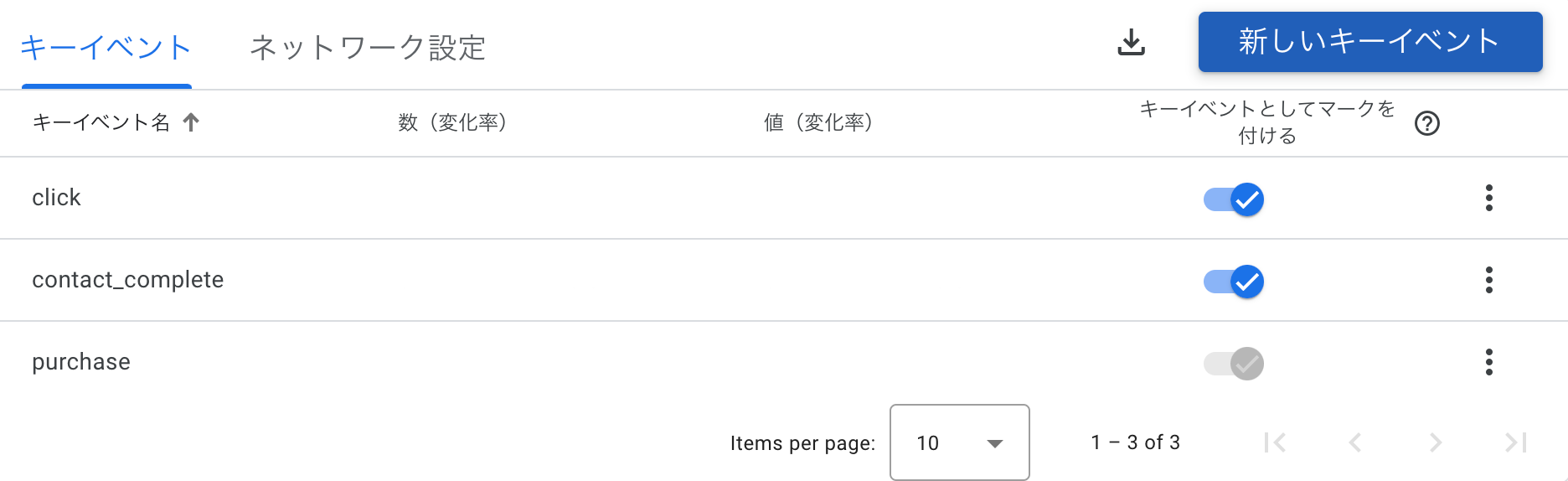

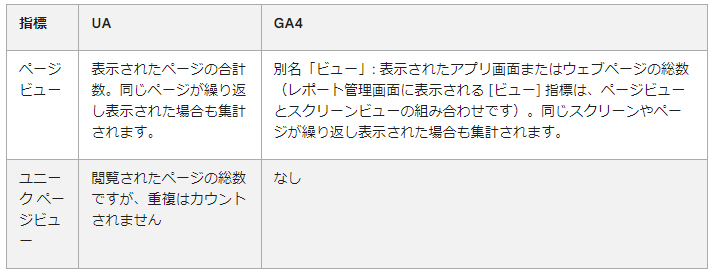

注:GA4では、ビデオ再生を「主要イベント」として設定すると、この種のセッションは直帰としてカウントされず、「エンゲージド」としてカウントされます。

3. 数ページによる不均衡な貢献

一部のページが、サイト全体の直帰率に不均衡な影響を与えている可能性があります。幸いなことに、Googleはこれらの違いを認識します。

ありがたいことに、Google はこれらの違いを認識するのに長けています。

単一のCTAランディングページがユーザーの意図を満たし、アクションを取った後にすぐに離脱する場合でも、長い形式のコンテンツページの直帰率が低い場合は問題ありません。しかし、詳しく調べてこれが事実であるか確認するか、直帰率が高いページの原因を特定する必要があります。

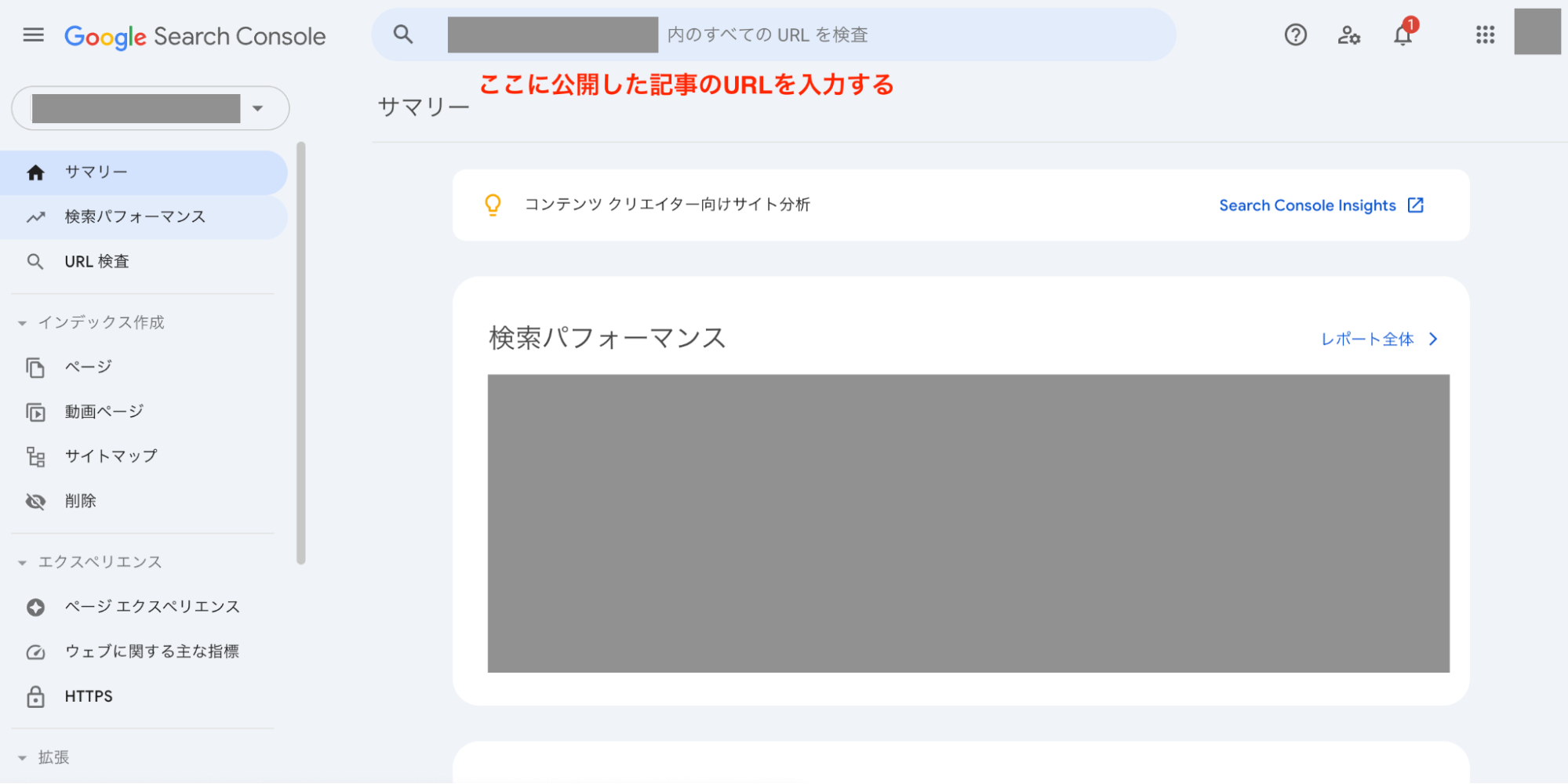

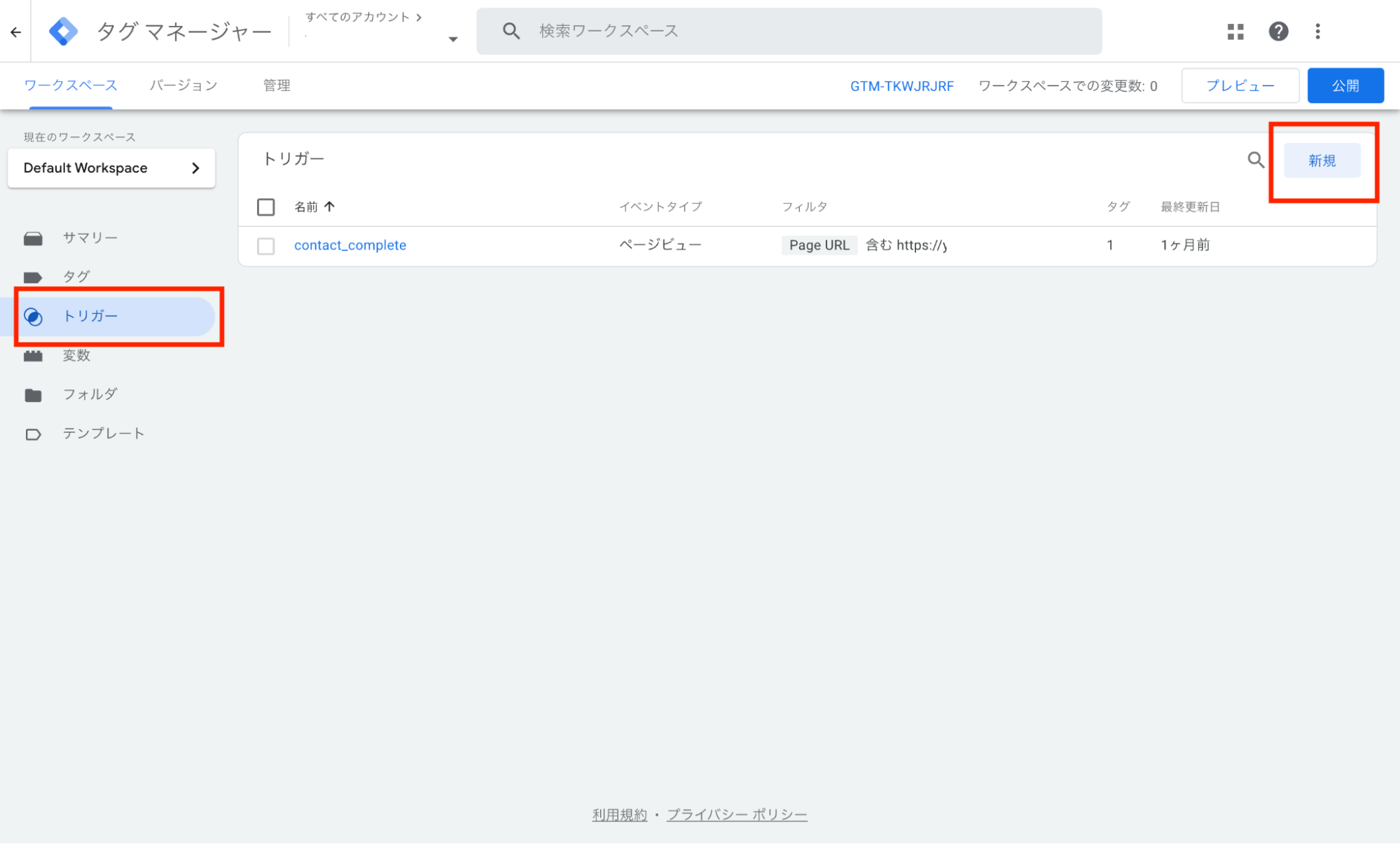

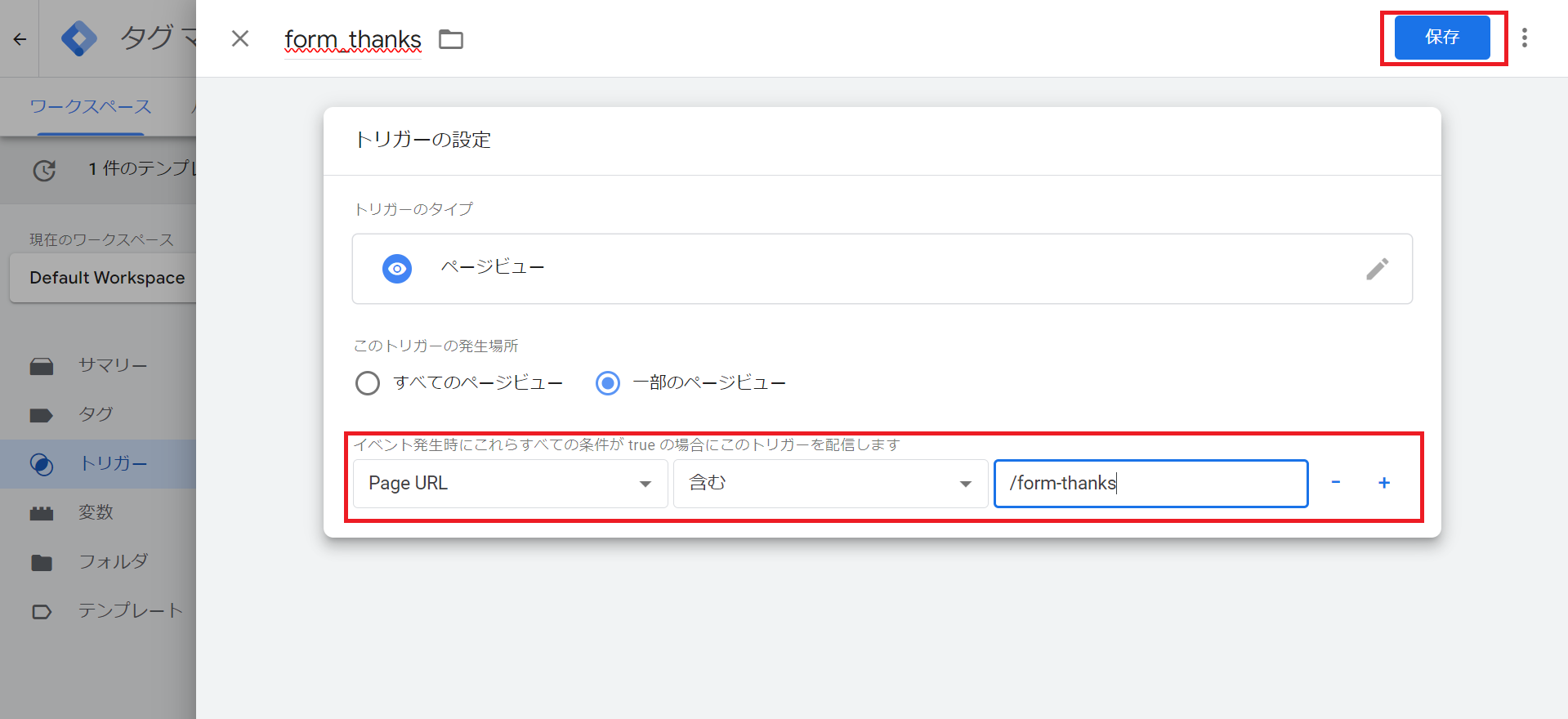

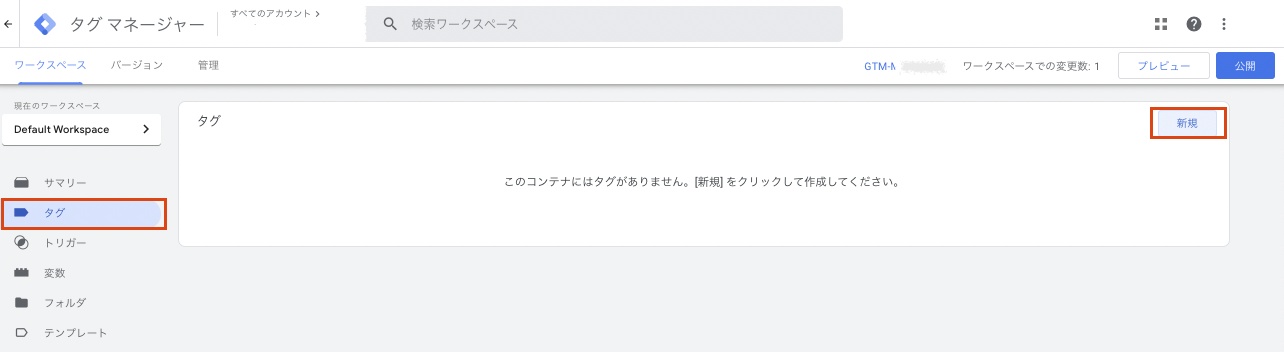

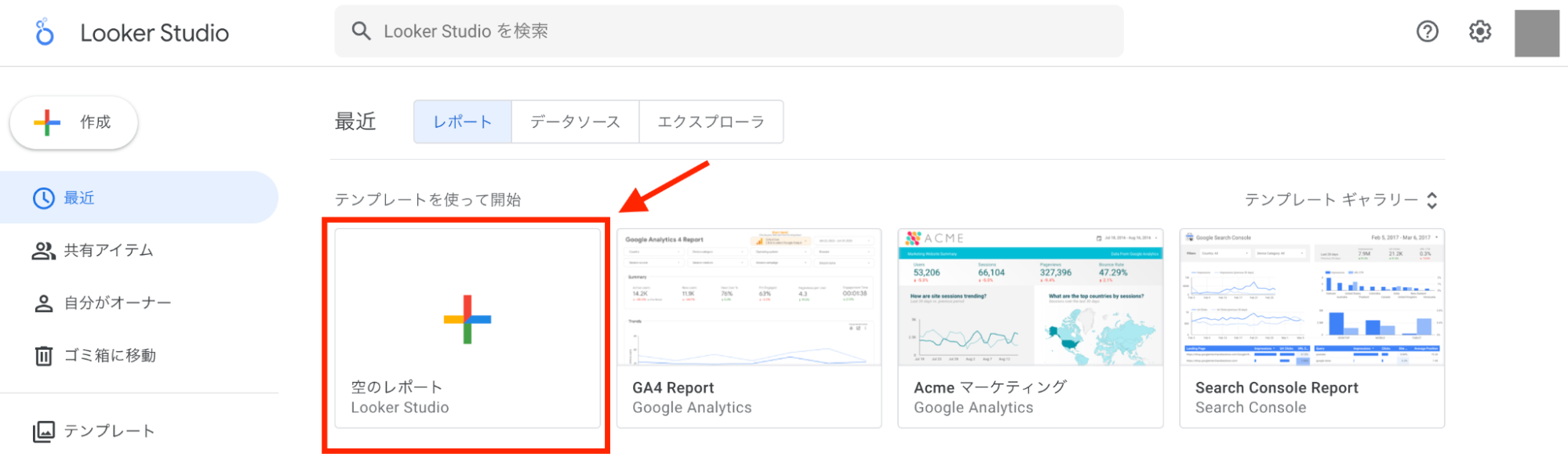

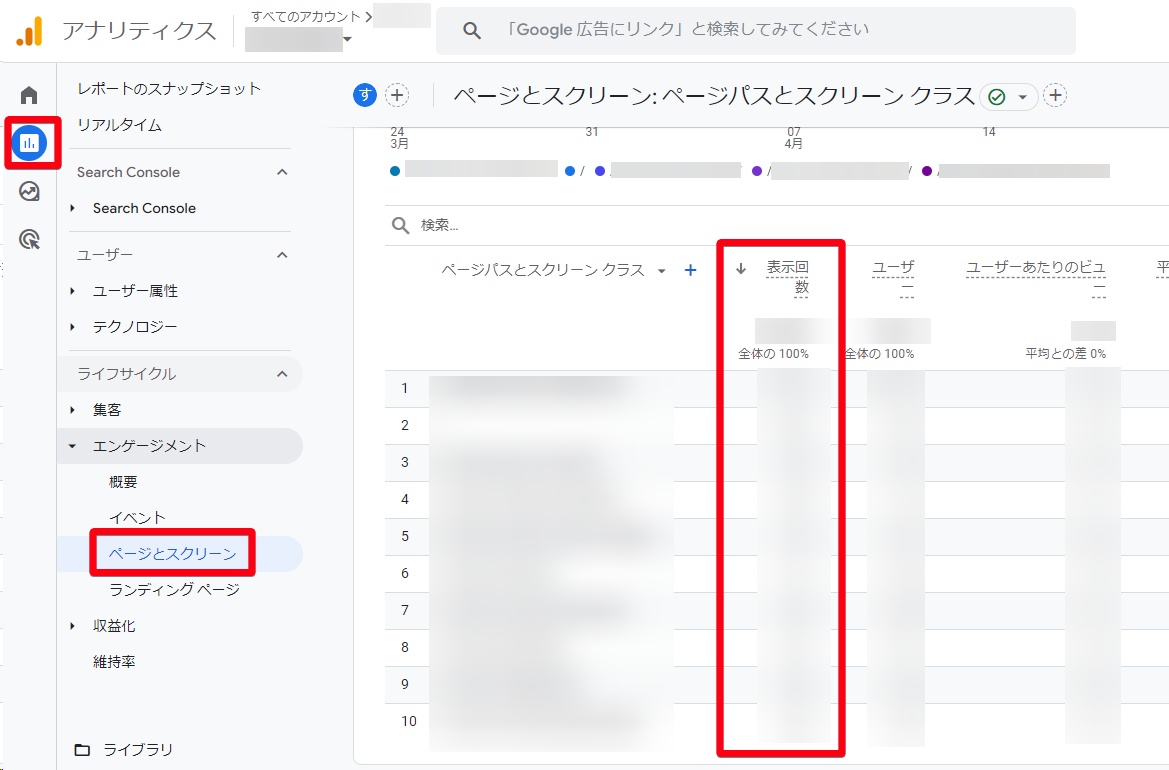

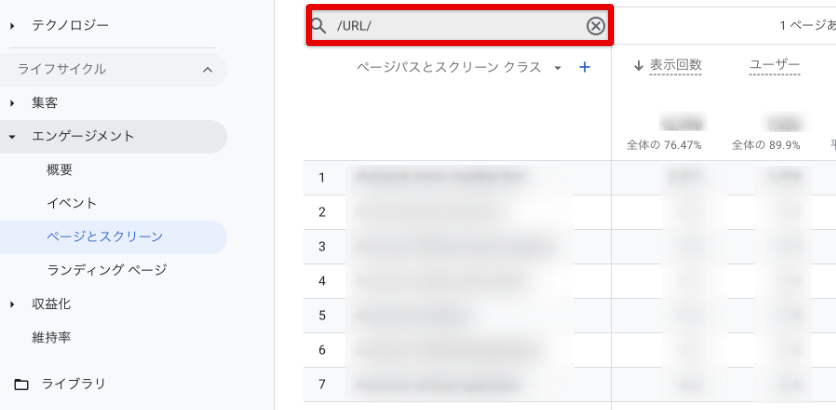

Google Analyticsを開き、「行動 > サイトコンテンツ > ランディングページ」に移動し、直帰率で並べ替えます。結果を歪める可能性のあるページを除外するために、高度なフィルターを追加することを検討してください。

フィルターを追加する際には、ページにとって重要なボリュームの最小しきい値を決定します。例えば、100回の訪問や1,000回の訪問などです。

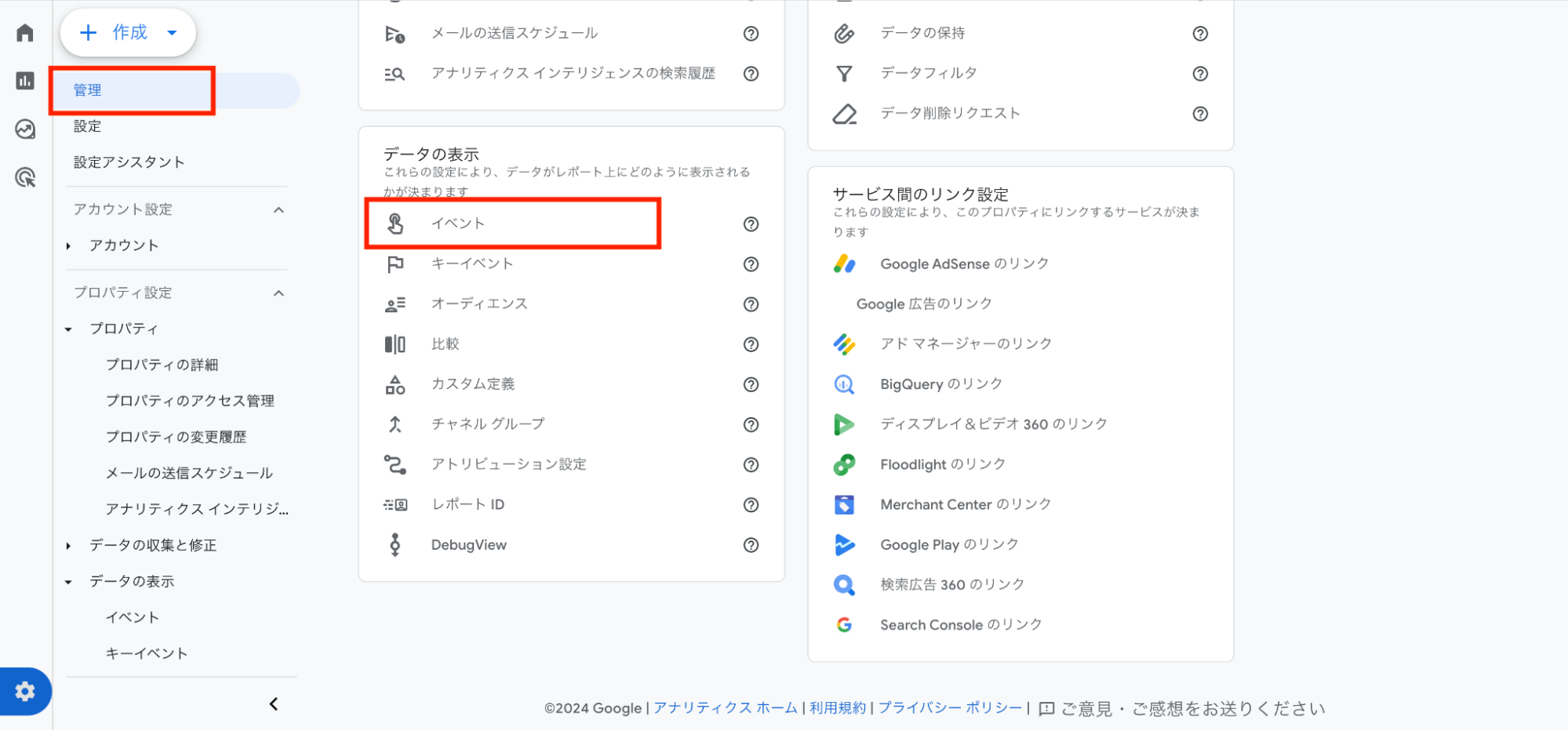

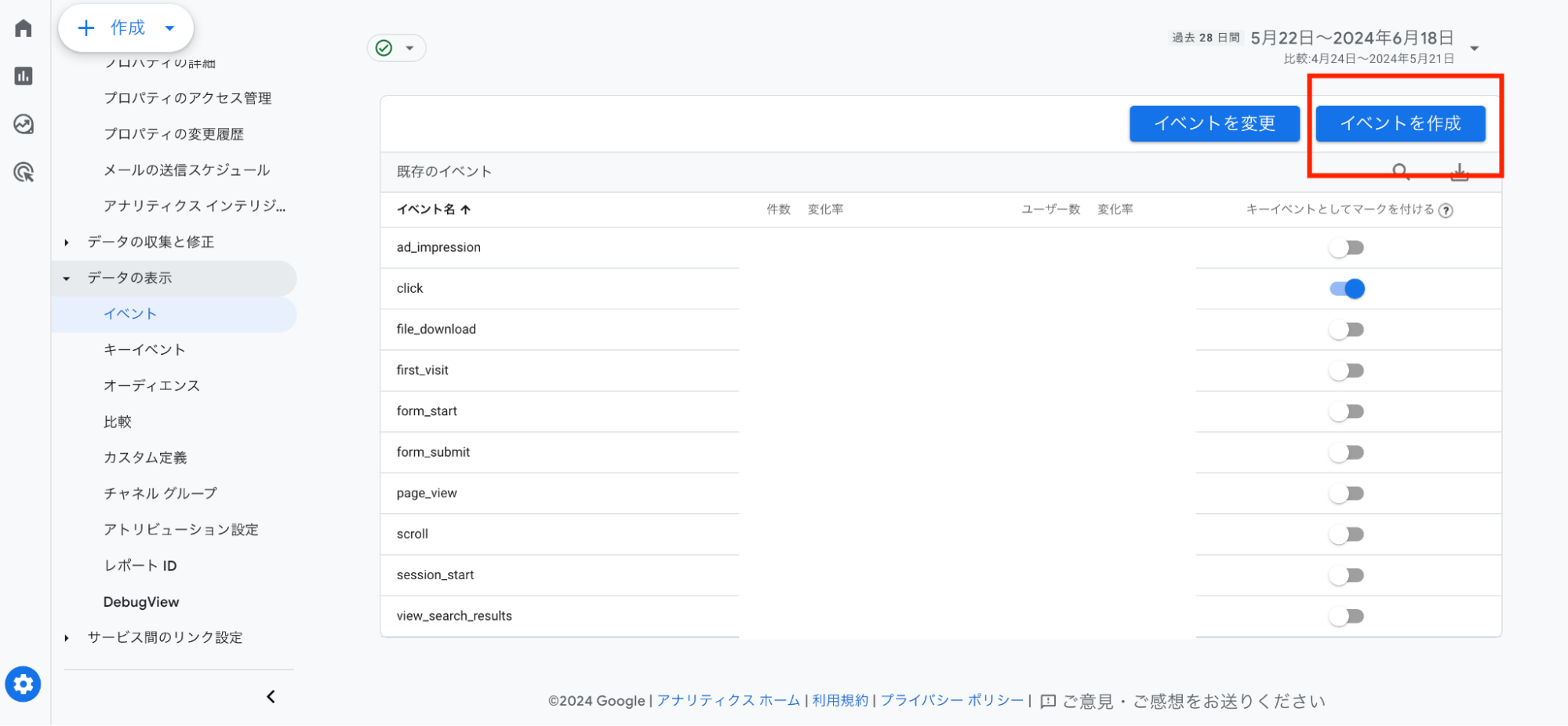

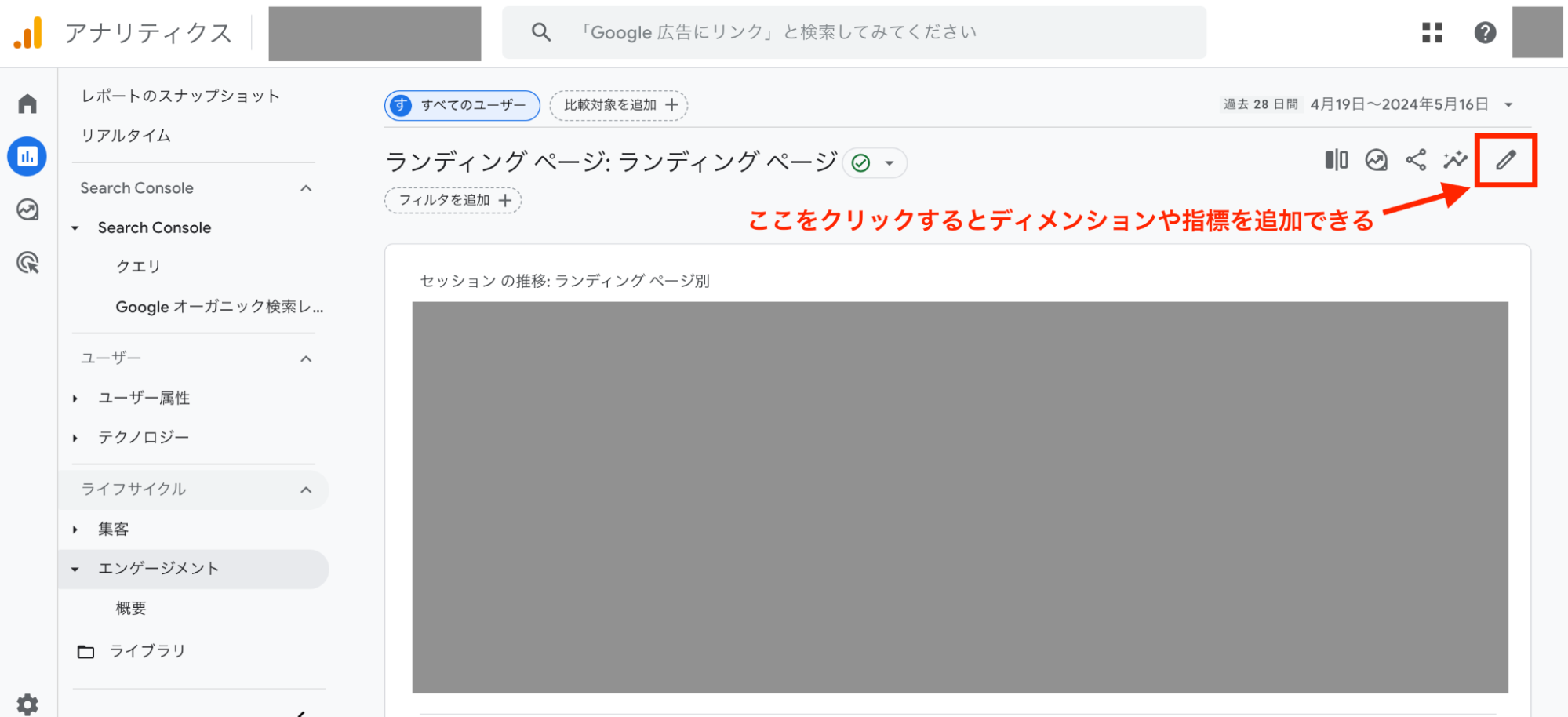

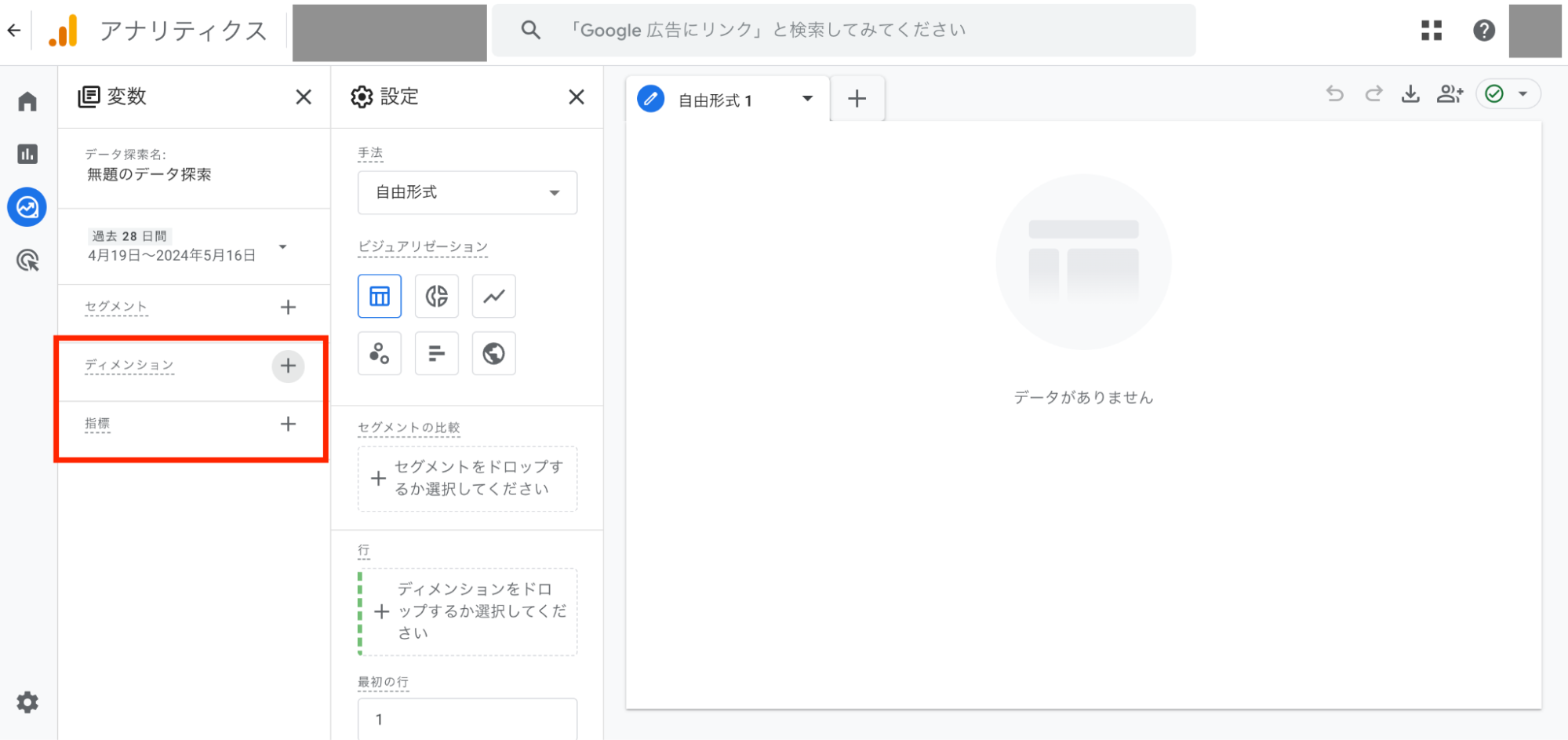

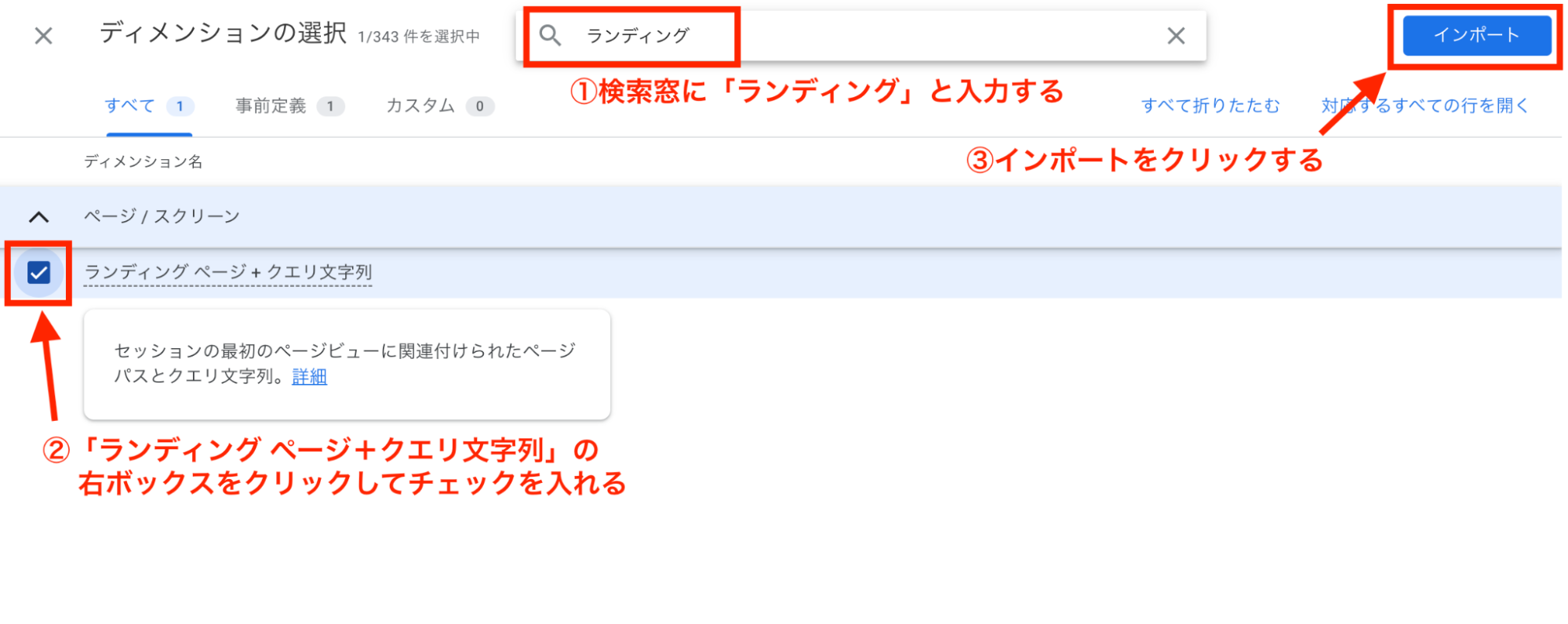

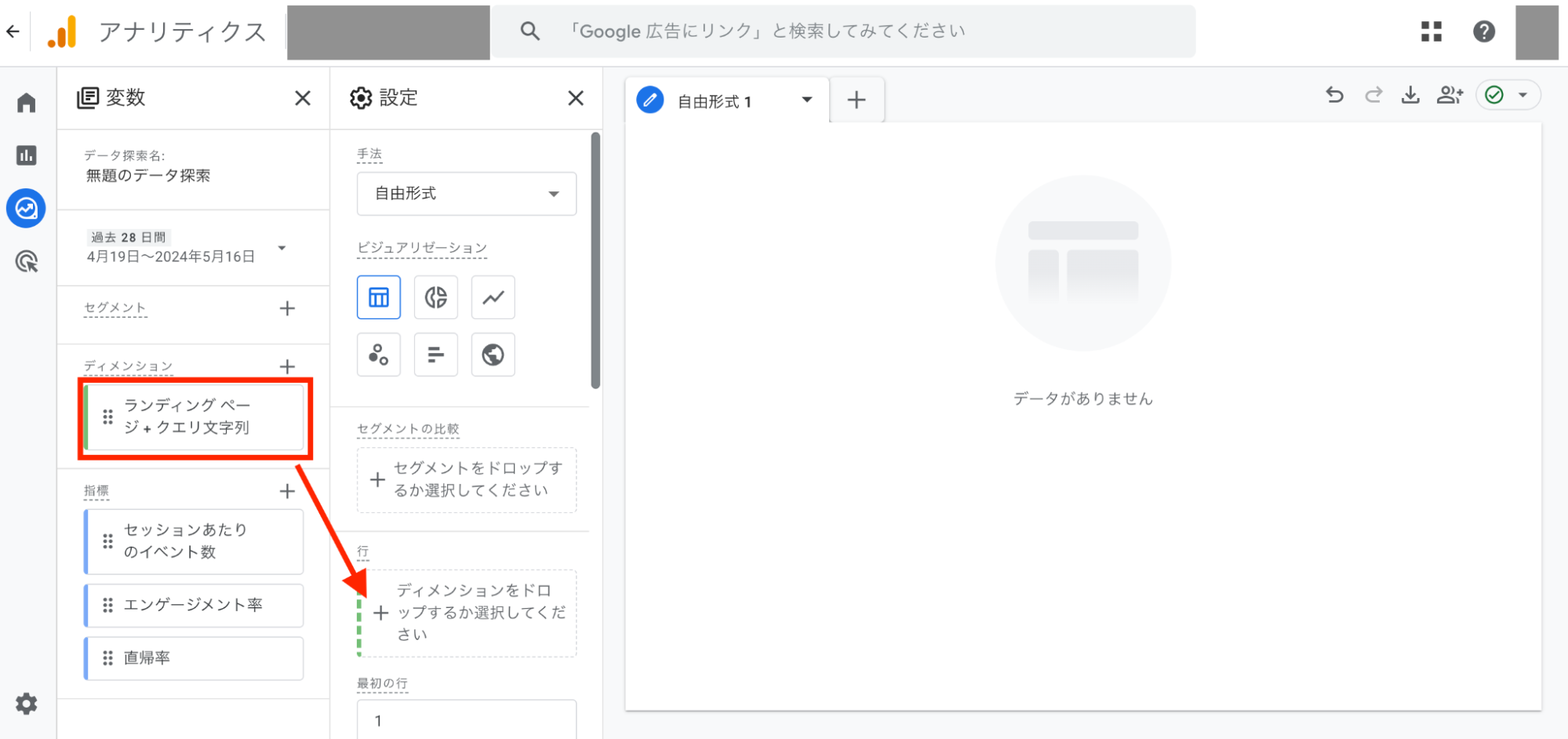

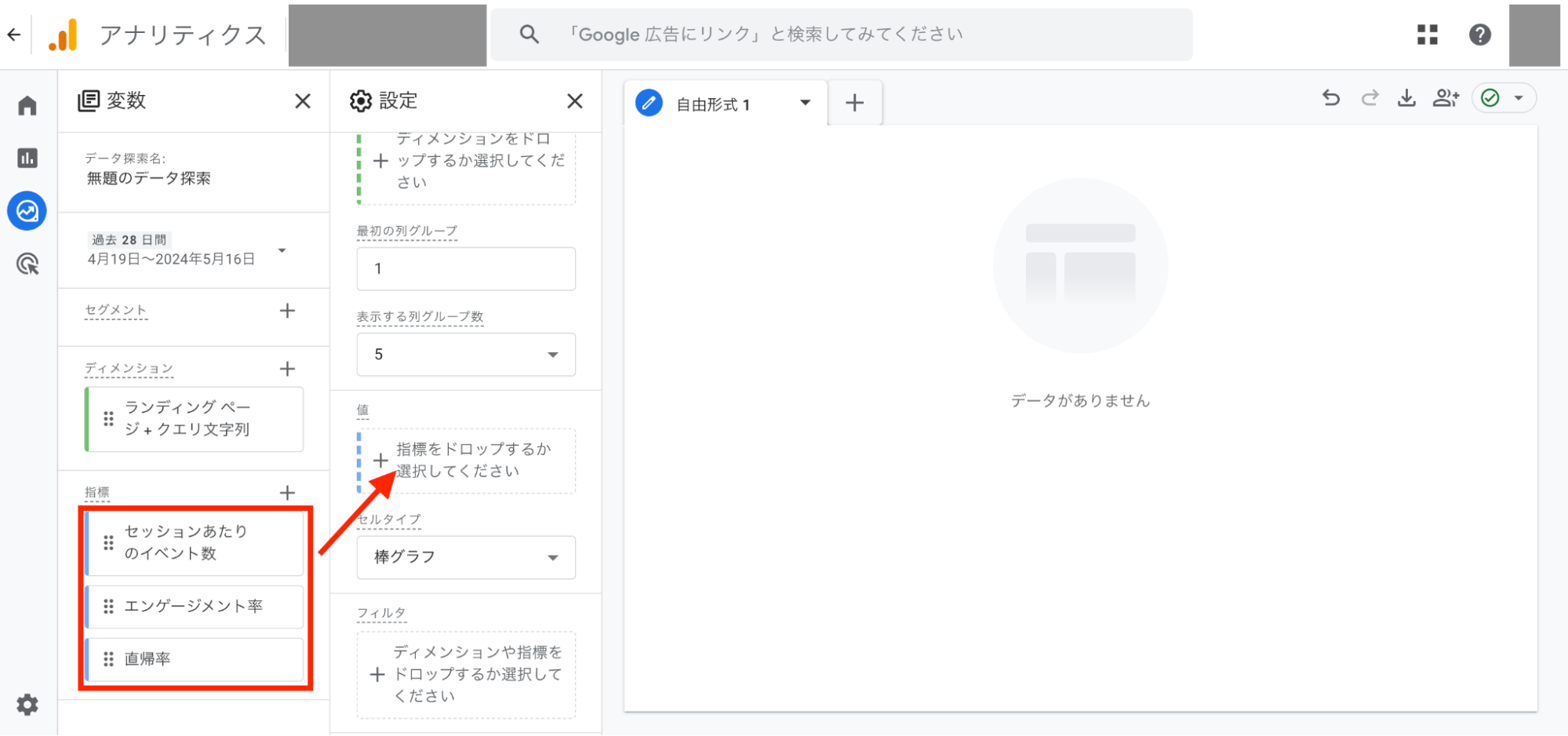

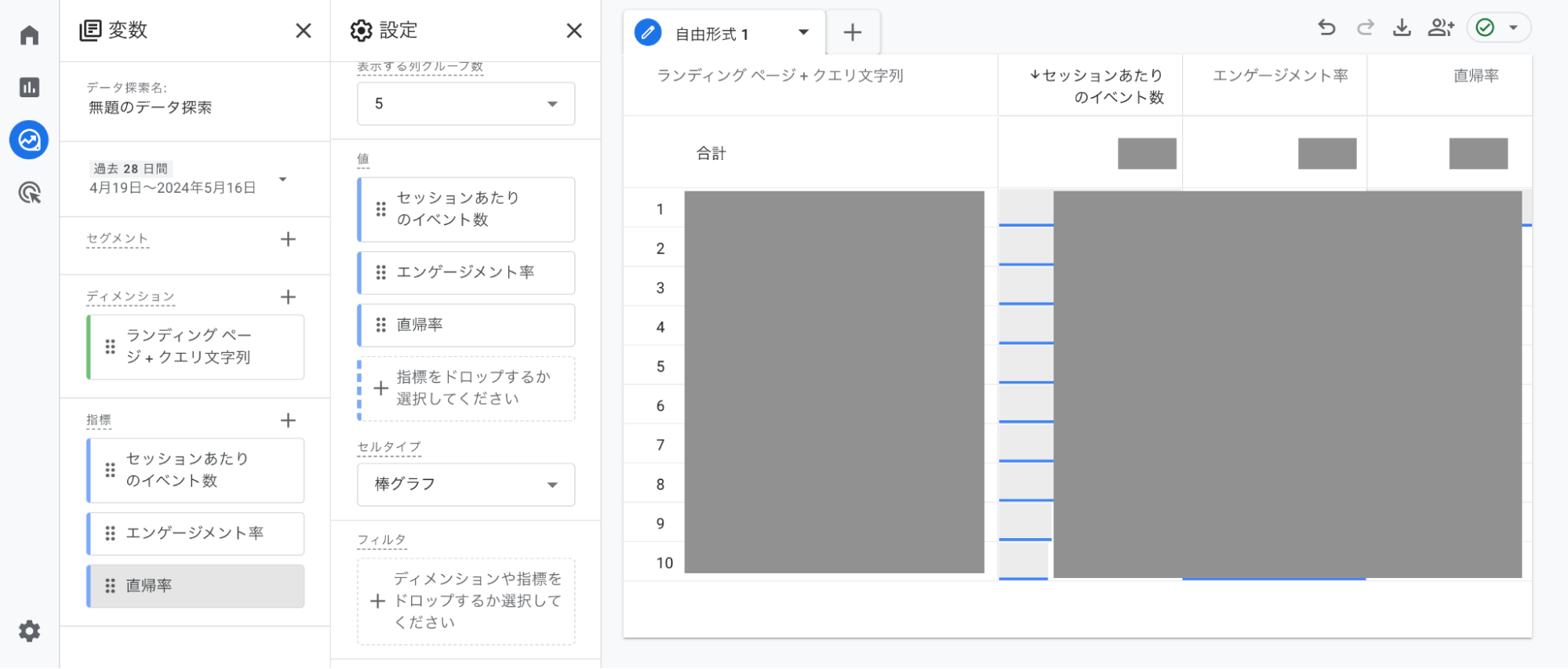

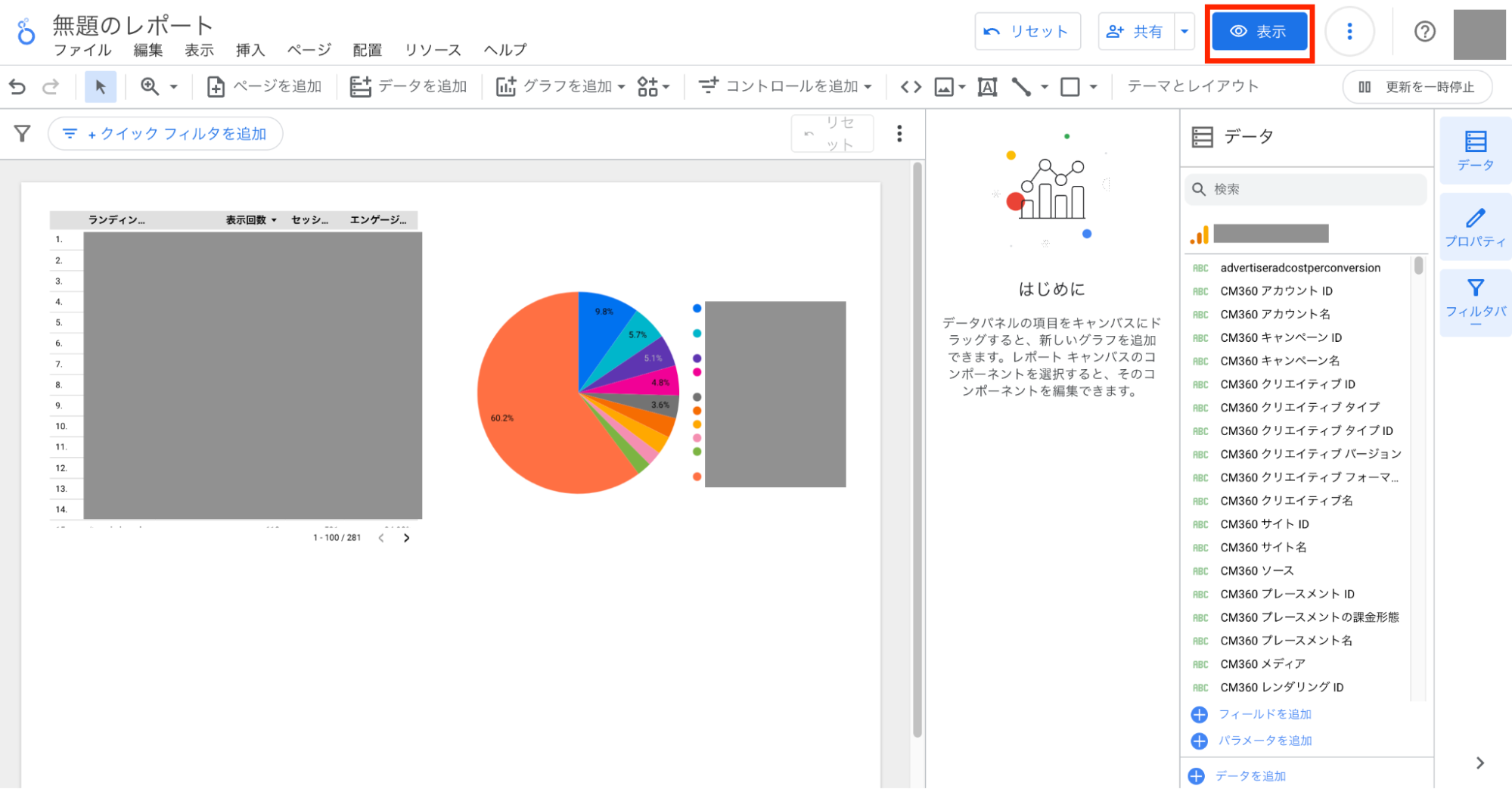

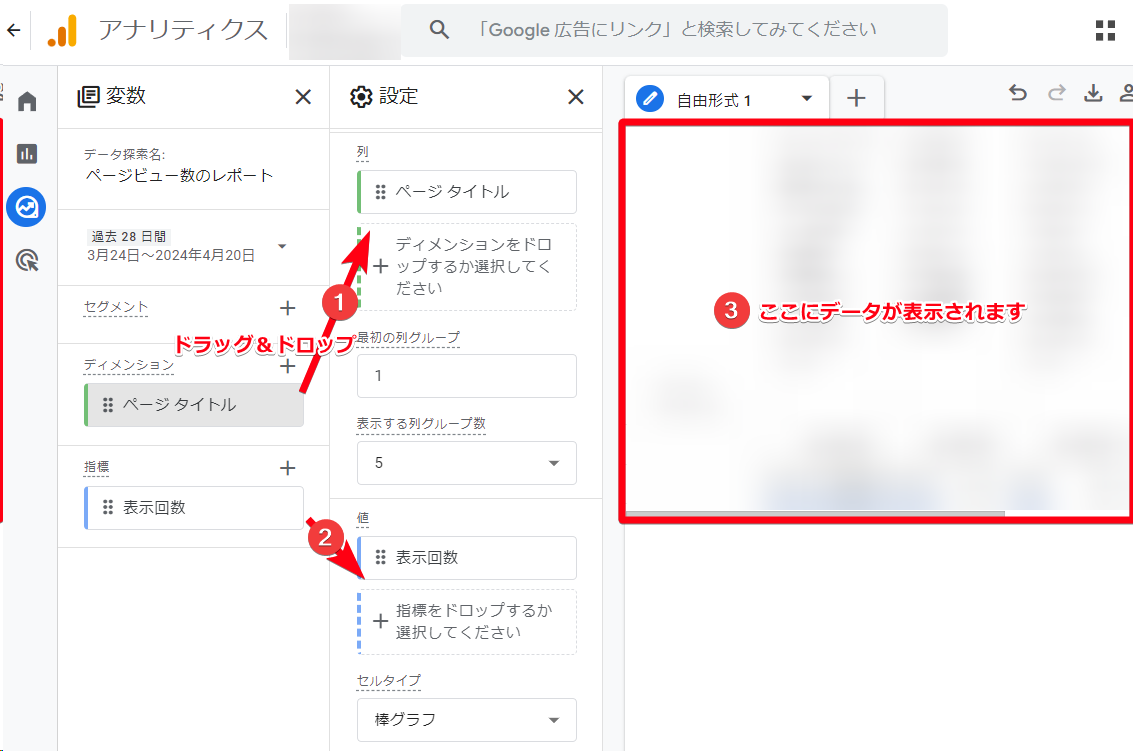

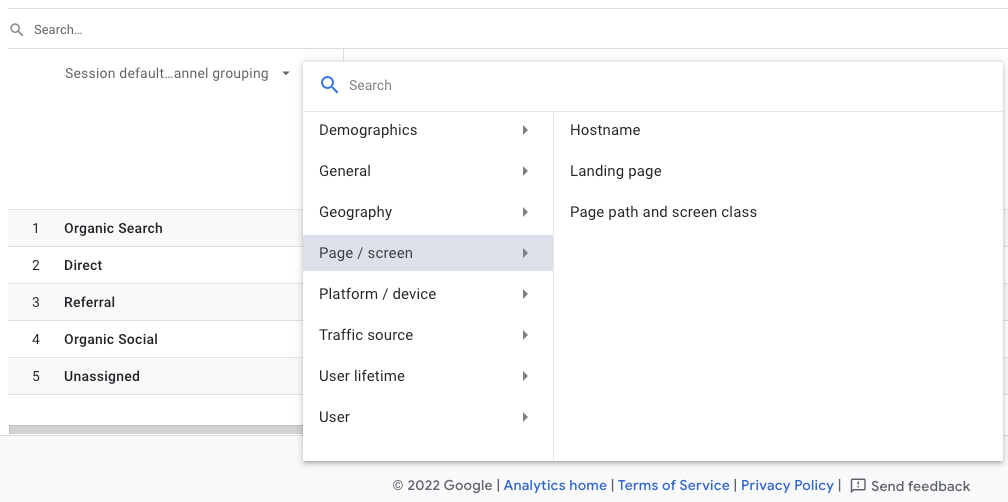

Google Search Console 4 のスクリーンショット(2024 年 4 月)

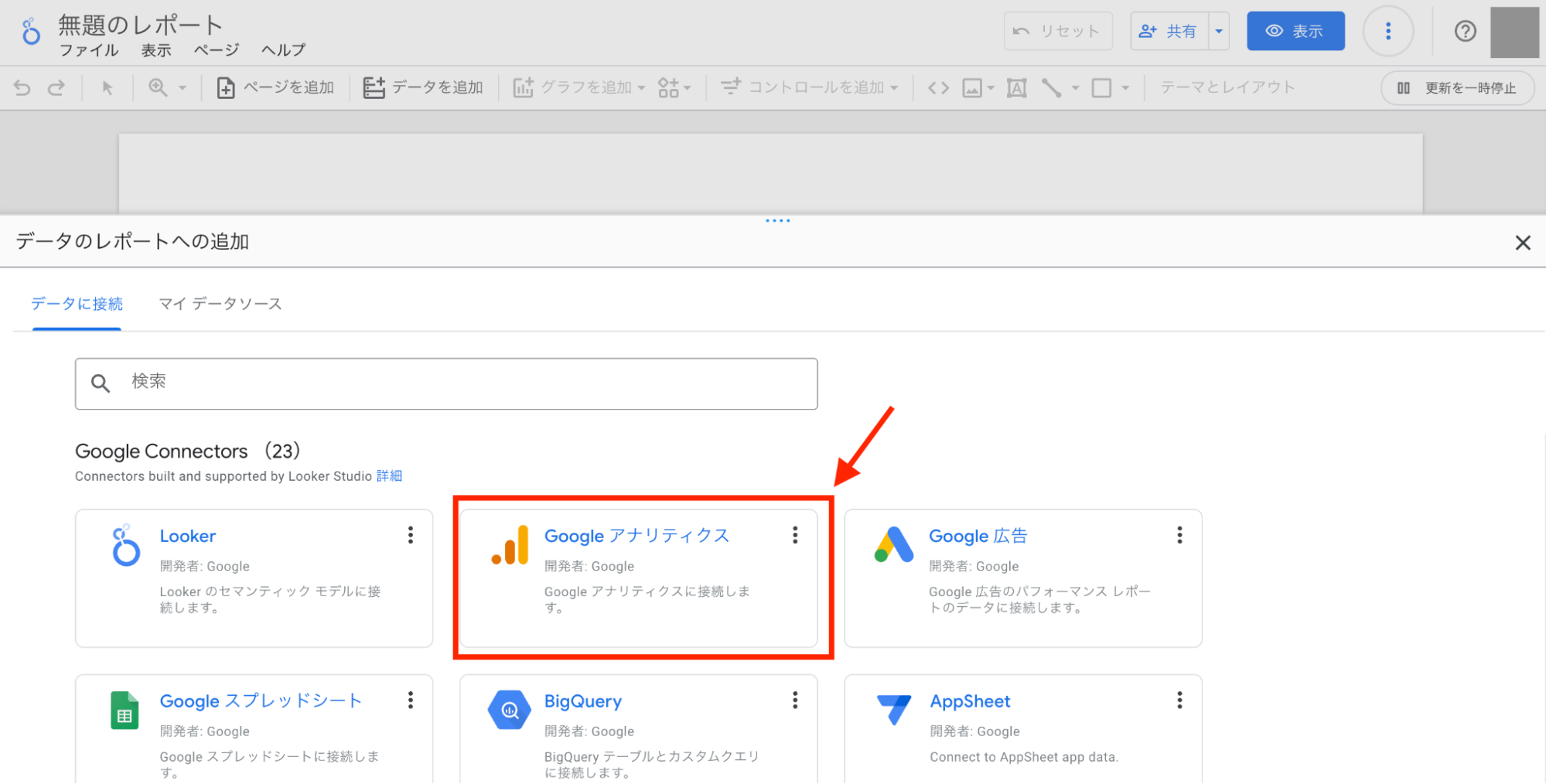

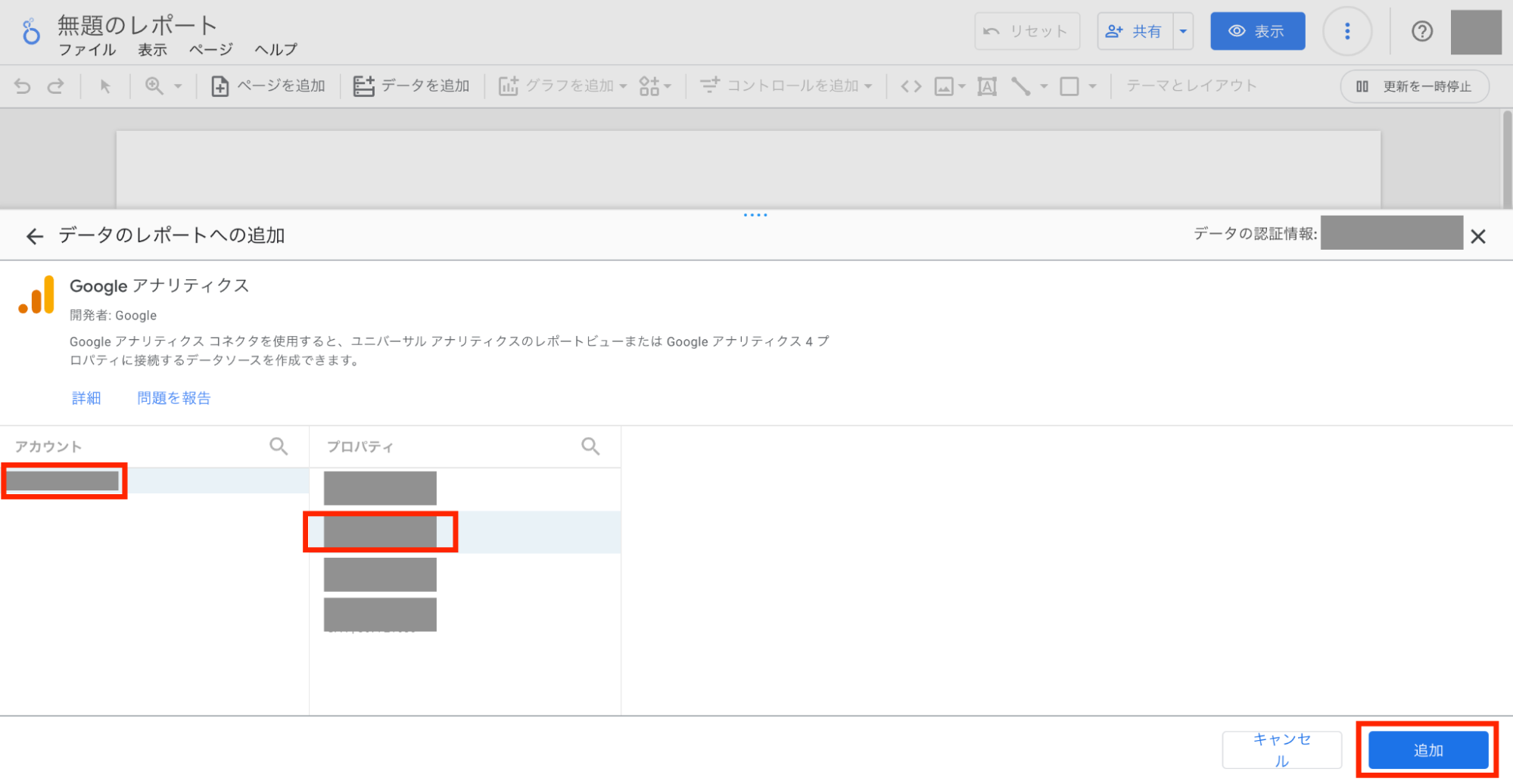

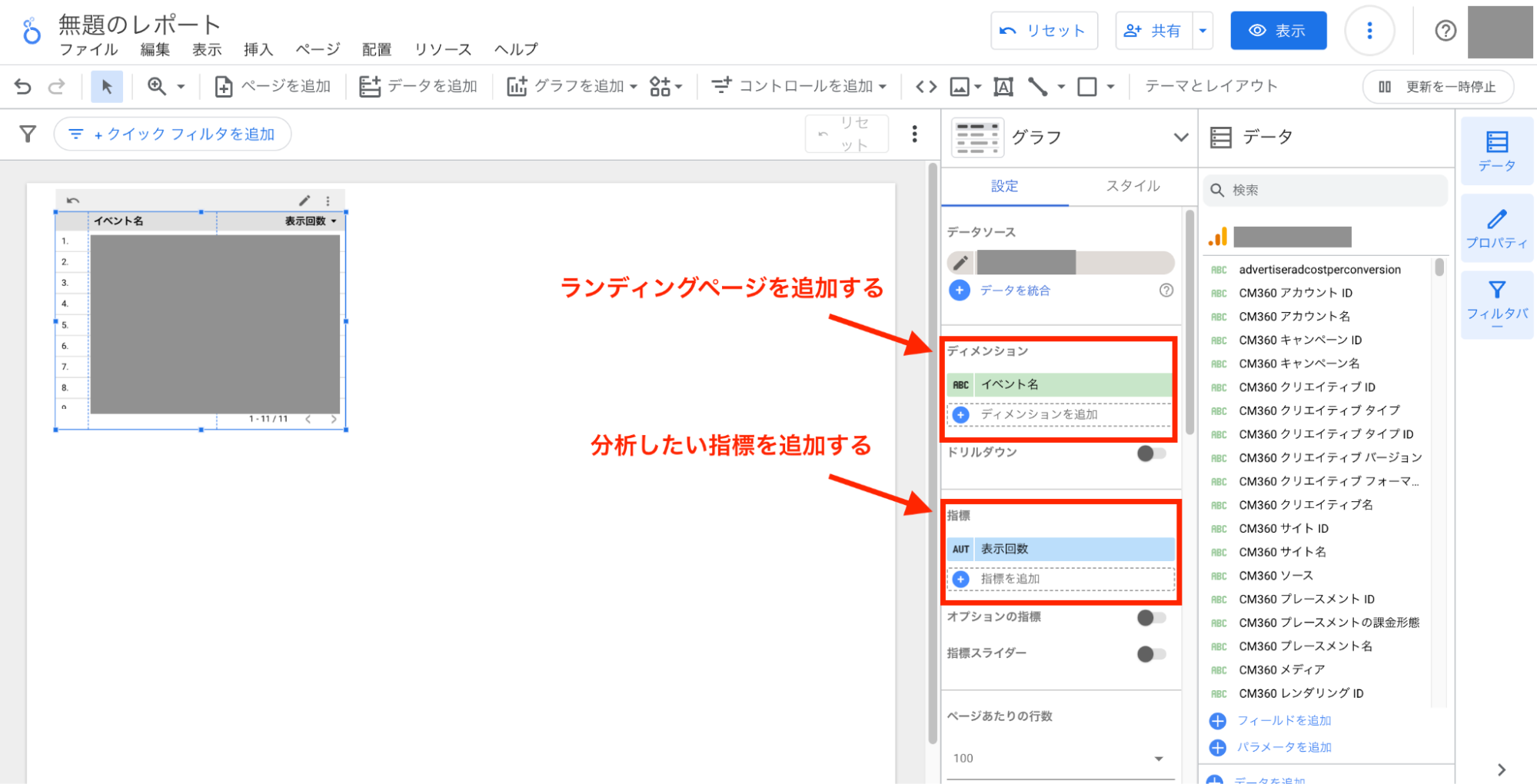

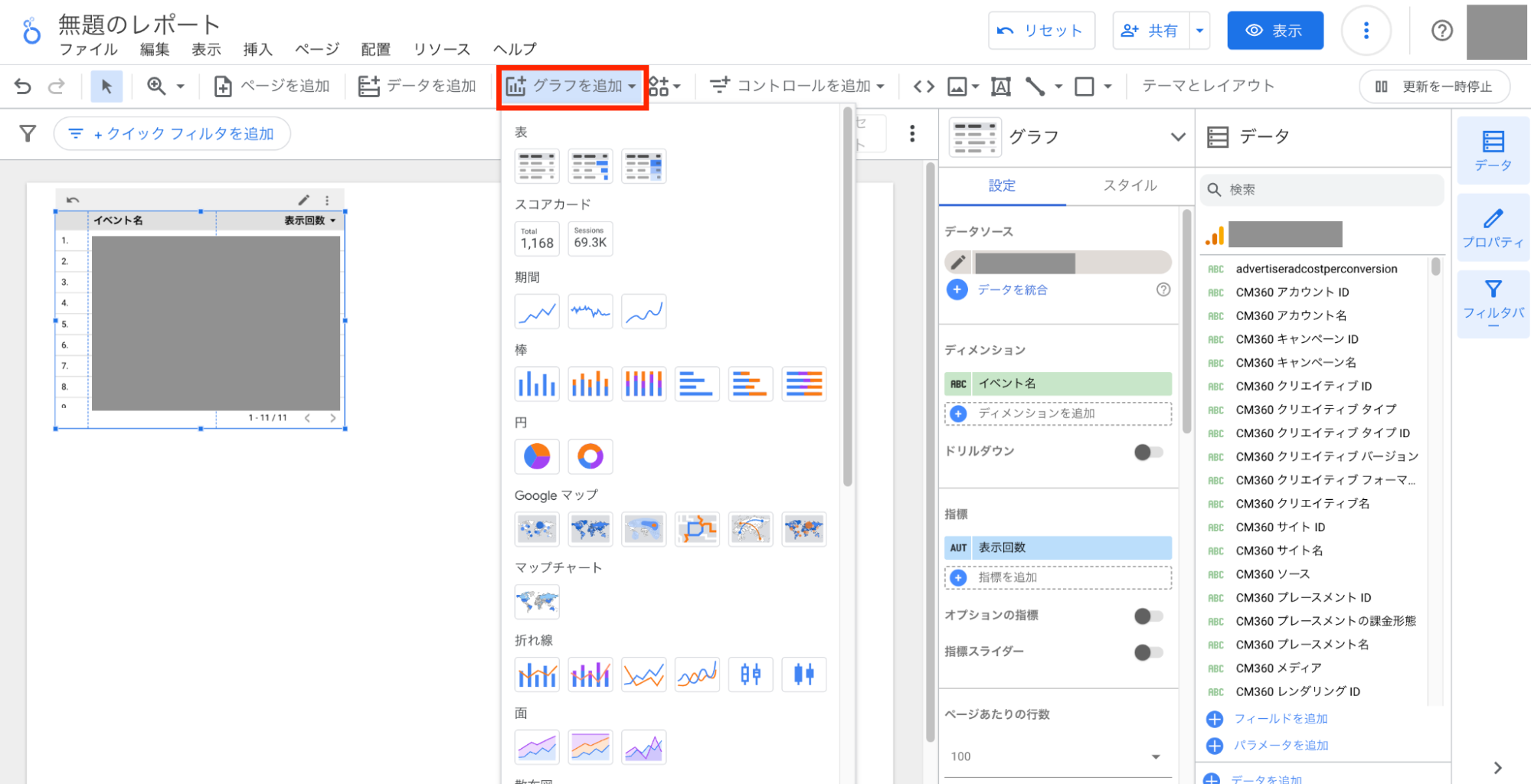

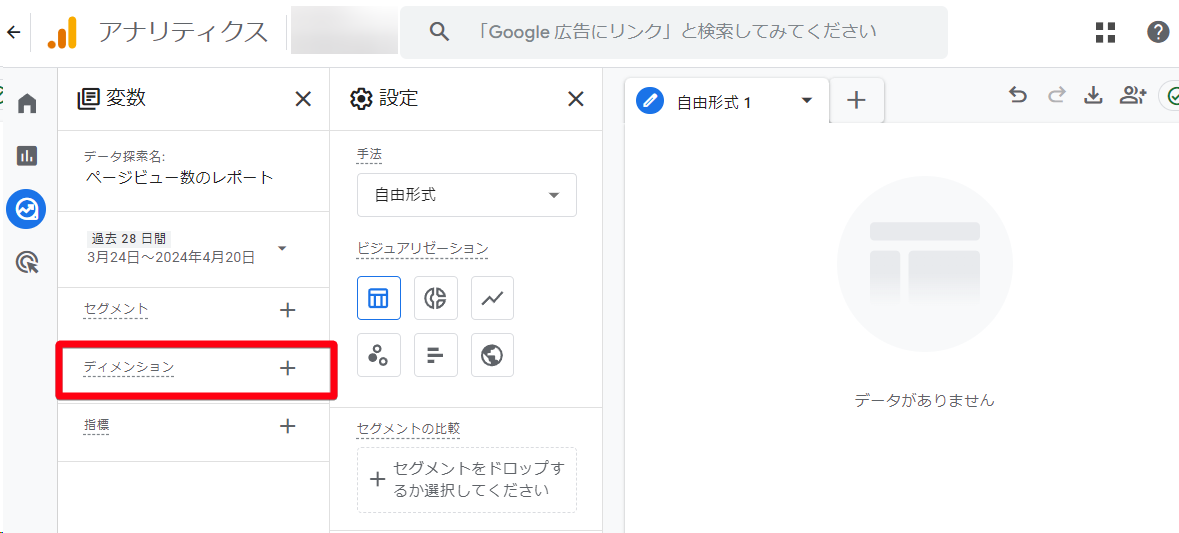

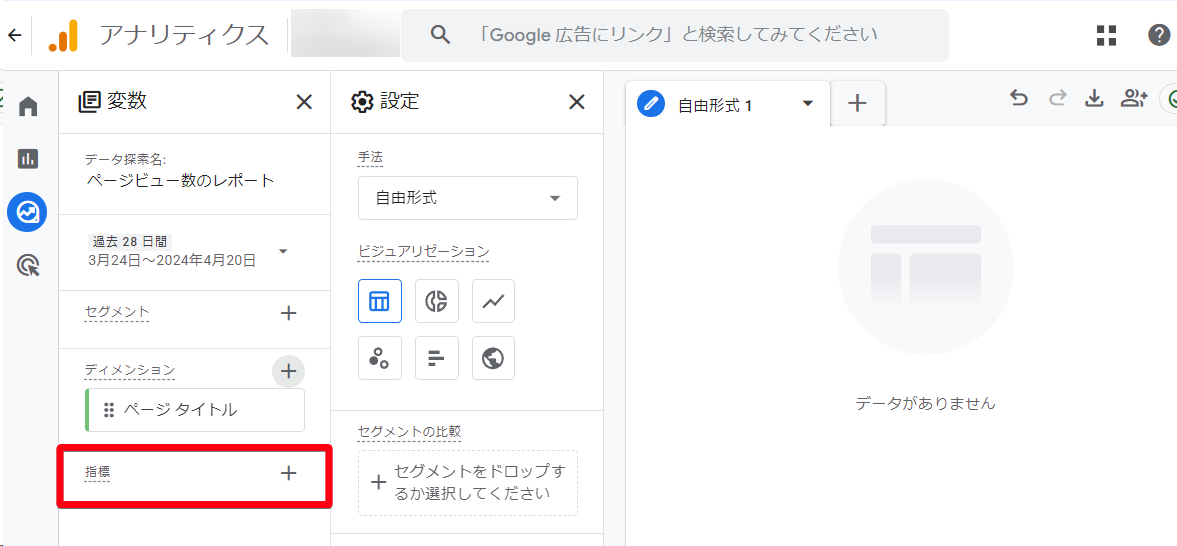

「探索」レポートに移動し、指標として「直帰率」と「セッション」を選択し、ディメンションとして「ランディング ページ」を選択します。

訪問数の少ないページを削除するには、100 ではなくセッション数 (特定のプロジェクトの場合は 50 など) でフィルタリングします。

ビデオプレーヤー

4. 誤解を招くタイトルタグやメタディスクリプション

タイトルタグとメタディスクリプションがページの内容を正確に要約しているか確認してください。そうでない場合、訪問者は誤解してサイトにアクセスし、すぐに離脱してしまいます。

コンテンツを確認し、それに応じてタイトルタグとメタディスクリプションを調整しましょう。あるいは、検索クエリに対応するようにコンテンツを書き直すことを推奨します。

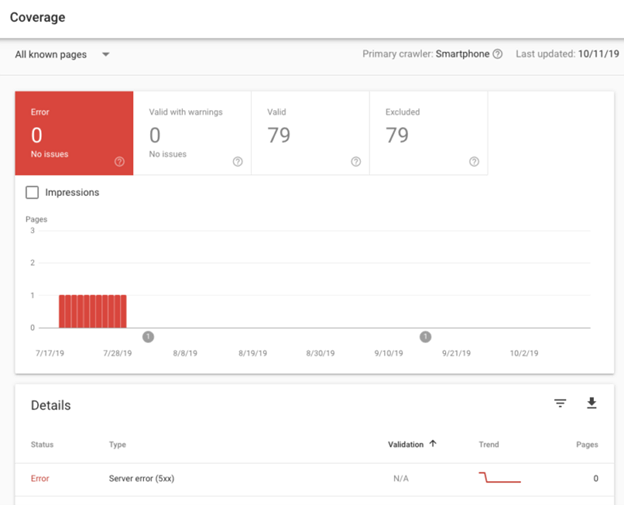

5. 空白ページまたは技術的なエラー

直帰率が非常に高く、ユーザーがページに数秒未満しか滞在していない場合、ページが空白であるか、404エラーを返しているか、適切に読み込まれていない可能性があります。

視聴者の最も人気のあるブラウザとデバイス構成からページを確認し、視聴者のエクスペリエンスを再現しましょう。また、Search Consoleの「カバレッジ」で問題を確認し、修正してください。

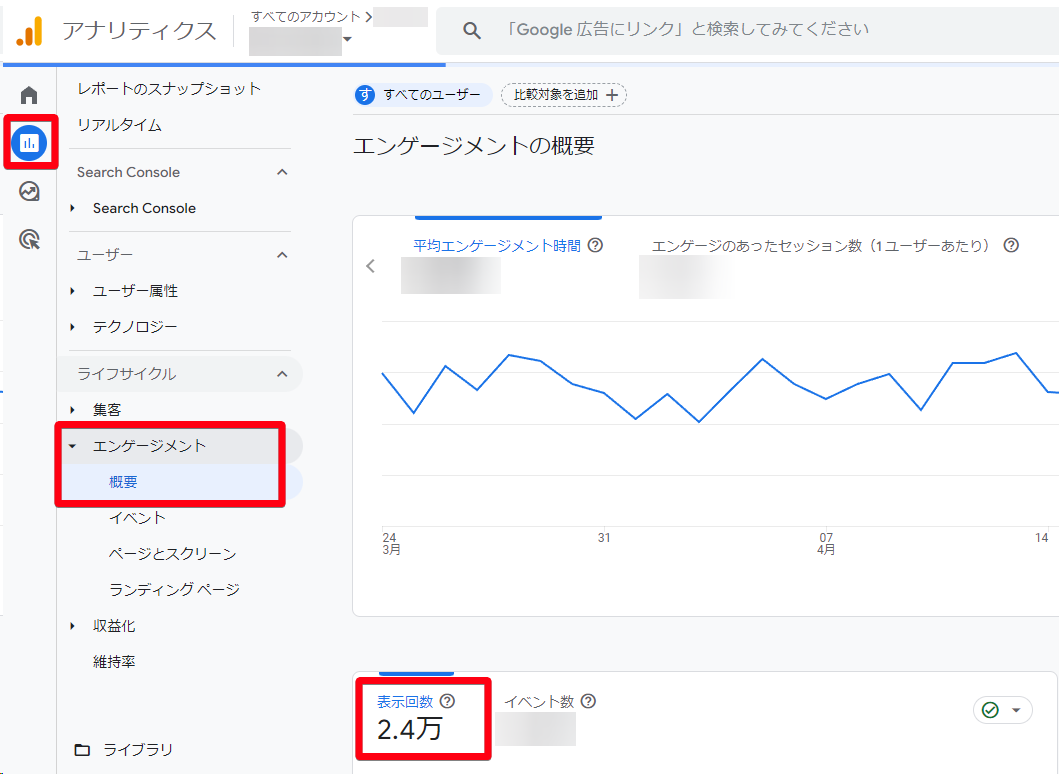

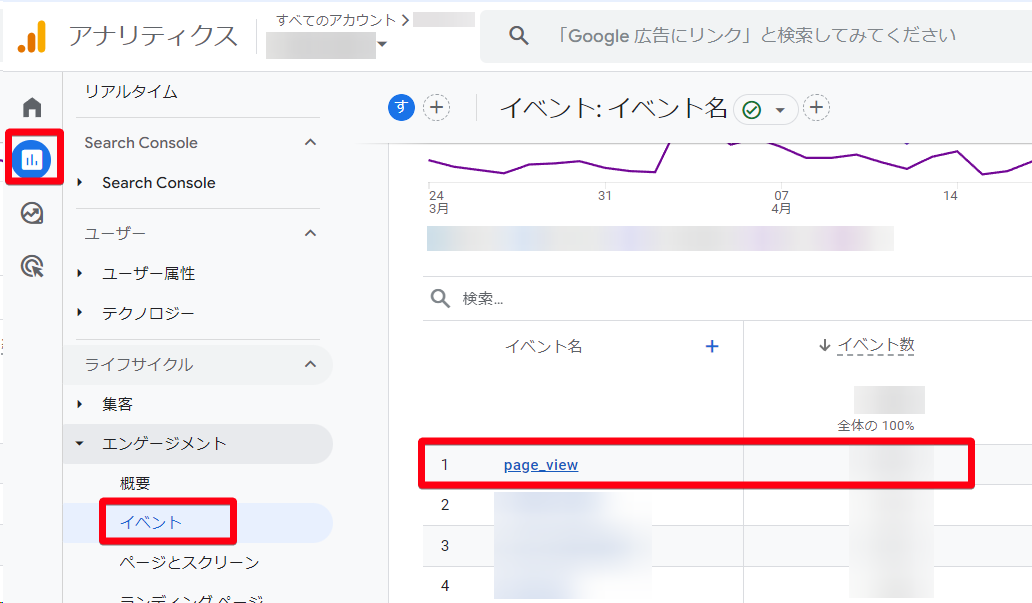

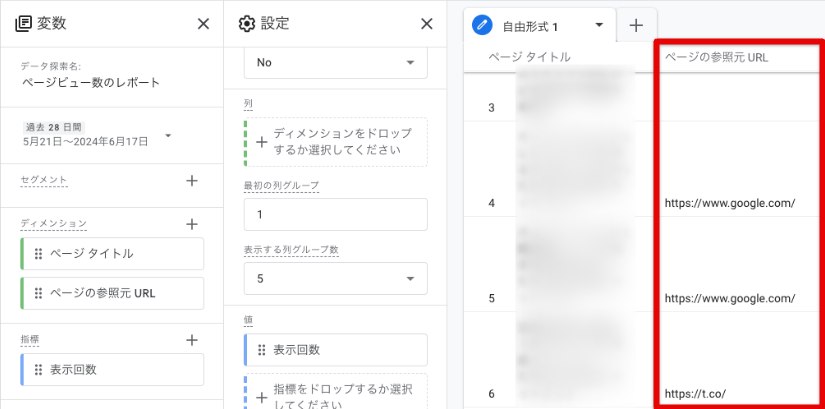

Google アナリティクス 4 のスクリーンショット(2024 年 4 月)

6. 別のウェブサイトからの不正なリンク

オーガニック検索結果からの直帰率を通常または低く抑えるために、自社側で対策しているにもかかわらず、参照トラフィックからの直帰率が高い場合があります。

参照元サイトが不適切な訪問者を送信している可能性や、リンクのアンカー テキストが誤解を招く形で設定されている可能性があります。

そのような場合は、まず記事の著者に連絡してください。返答がなかったり、公開後に記事を更新できない場合は、サイトの編集者またはウェブマスターに問題を報告することができます。

あなたのサイトへのリンクを削除するか、文脈を更新するか、どちらか適切な方を依頼してください。

スパムソースからのトラフィックを除外する方法

7. アフィリエイトランディングページまたはシングルページサイト

あなたがアフィリエイトを行っている場合、ページの目的は訪問者を意図的にあなたのウェブサイトから販売者のサイトに誘導することだと思います。その場合、ページの直帰率が高いのは正常です。

また、単一ページのウェブサイト(電子書籍のランディングページやシンプルなポートフォリオサイトなど)でも直帰率が高くなるのは一般的です。このようなサイトでは他に移動するページがないため、訪問者がすぐに離れることが多いです。

このようなサイトでは、他に行く場所がないため、直帰率が非常に高くなるのが一般的です。

Googleは通常、ユーザーのクエリに素早く回答するサイトがユーザーの意図をうまく満たしているかどうかを判断します。

しかし、アフィリエイトリンクのクリックをコンバージョンイベントとして設定している場合、この種のセッションは直帰としてカウントされず、「エンゲージメント」としてカウントされます。

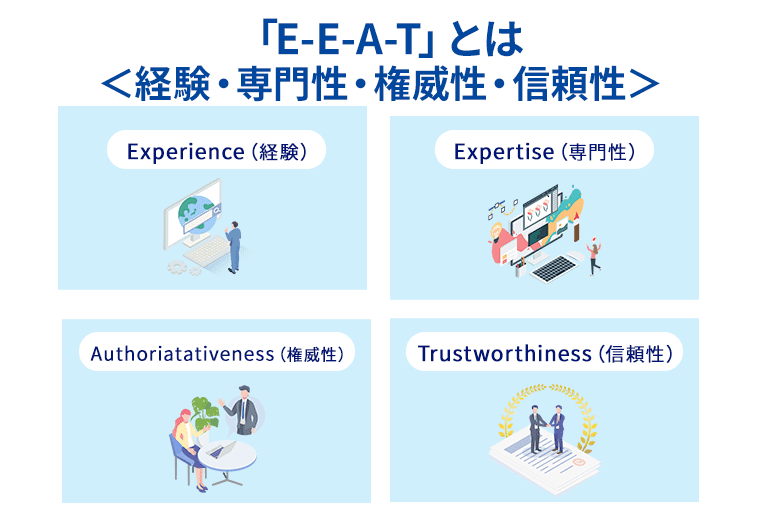

8. 低品質なコンテンツ

訪問者があなたのウェブサイトからすぐに離脱するのは、コンテンツが低品質であるか、最適化されていない可能性があります。

自分のページをじっくりと見て、最も判断力があり誠実な同僚や友人にレビューしてもらいましょう(コンテンツマーケティングまたはコピーライティングの経験があり、ターゲットオーディエンスに属している方が理想的です)。

コンテンツが良くても、オンラインでの閲覧やターゲットユーザー向けに最適化されていない場合があります。例えば、簡単な文章で書かれているか、ヘッダータグがたくさんあって簡単にスキャンできるか、質問に明確に答えているか、文章を区切るための画像が含まれているかなどを確認してください。

また、フリーランスのコピーライターやコンテンツディレクターを雇って、あなたのアイデアをコンバージョンにつながる強力なコンテンツに変えてもらうことも検討してください。

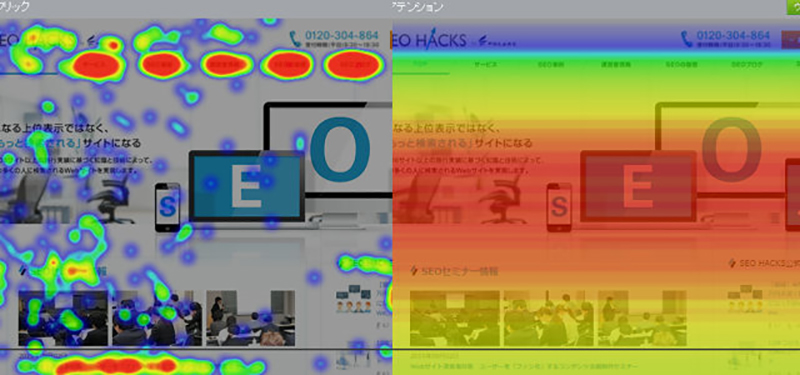

9. 不快なユーザーエクスペリエンス(UX)

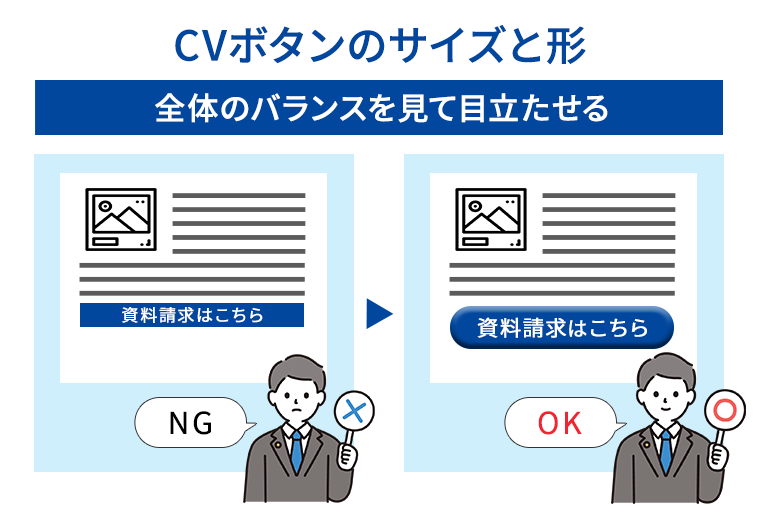

広告、ポップアップアンケート、メール購読ボタンなどを多用していませんか?このようなCTAを多用すると、訪問者がすぐに離脱してしまいます。

GoogleのCore Web Vitalsはユーザーエクスペリエンスに関するものであり、ランキング要因であるだけでなく、サイト訪問者の満足度にも影響を及ぼします。あなたのサイトのナビゲーションがわかりにくい場合、訪問者はさらに詳しく調べたいと思っても、ブログに検索ボックスがなかったり、スマートフォンでメニュー項目をクリックするのが難しかったりすると、すぐに離脱してしまいます。

こうしたデザインミスを避けるために、ウェブデザイナーやUXデザイナーにサイトをレビューしてもらい、問題がある部分を指摘してもらいましょう。

10. ページがモバイルフレンドリーではない

SEO のプロはモバイルフレンドリーな Web サイトの重要性を理解していますが、必ずしも遵守されているわけではありません。Googleは2017年にモバイルファーストインデックスへの移行を発表しましたが、今でもモバイルフレンドリーではないウェブサイト多いです。

モバイル向けに最適化されていないウェブサイトは、モバイルデバイス上では見栄えが悪く、読み込みも遅くなります。これが直帰率が高くなる原因です。レスポンシブデザインを使用して実装されている場合でも、ページがモバイルフレンドリーではない可能性があります。モバイル形式に圧縮されたときに重要な情報が見えにくくなることがあります。

ページが直帰率が高く、すぐに目立った問題がない場合は、モバイルフォンでテストしてみてください。また、Google Search ConsoleとLighthouseでモバイルの問題を確認することもできます。

11. コンテンツの深さ

Googleは、スニペットとナレッジパネルを通じてユーザーに迅速な回答を提供できます。しかし、それよりも一歩進んだ、奥深く、興味深いコンテンツを提供できるのはあなただけです。訪問者がクリックして、サイト上の他のページも閲覧したくなるようなコンテンツを作成しましょう。

関連性の高い内部リンクを提供し、訪問者が長く滞在できるように心がけましょう。すぐに答えが欲しい人のために、冒頭に要約を記載することも考慮してください。

12. 記載項目が多すぎる

初めからクレジットカード番号や個人情報を求めるのは避けましょう。

サイト訪問時は、ユーザーはまだあなたを信頼していません。多くの詐欺サイトが存在するため、新しいウェブサイトに訪れた際には疑念を抱くものです。大きなポップアップで情報を求めると、多くの人がすぐに離脱してしまうでしょう。

あなたの仕事は訪問者との信頼関係を築くことです。信頼を築くことで、訪問者は安心し、直帰率も低くなります。ユーザーが満足するサイトを作ることが大切です。

直帰率を下げるためのヒント

直帰率を下げるために、以下のベストプラクティスを紹介します。

1. タイトルタグとメタディスクリプションを作り直す

場合によっては、ページが素晴らしい内容でも、タイトルタグとメタディスクリプションが一致していないと訪問者が離脱してしまいます。ページの内容と一致するようにメタタグを見直しましょう。

2. コンテンツが期待に沿うものであることを確認する

タイトルタグとメタディスクリプションが内容を過剰に宣伝している場合、コンテンツを見直して一致させる必要があります。

次の方法でコンテンツを読みやすくしてみましょう。

- 空白スペースでテキストを分割する。

- サポート画像を追加します。

- 短い文章で書く。

- 優れた、すっきりとしたデザインを使用する。

- 訪問者に過度の広告を大量に表示しない。

3. 重要な要素を上に配置する

コンテンツがタイトルタグやメタディスクリプションの内容と一致していたとしても、コンテンツの内容、とくに重要な要素とも一致している必要があります。

特に、コンテンツの結論にあたる部分などは上部に配置し、ポップアップ広告などで隠れないようにしましょう。

4. 不必要な要素を最小限に抑える

ポップアップ広告、インラインプロモーションなど訪問者が関心のないコンテンツを過度に掲載するのは控えましょう。

視覚的に圧倒されると、訪問者が離脱してしまう可能性があります。該当ページにとって最も重要な CTA を強調できるように調整しましょう。

5. 人々が望む場所に早く到達できるように支援する

より多くの人々にあなたのサイトを閲覧してもらいたいですよね。以下のように、ユーザーが望むページへ移動できるようナビゲーションを含む改善を実践してみてください。

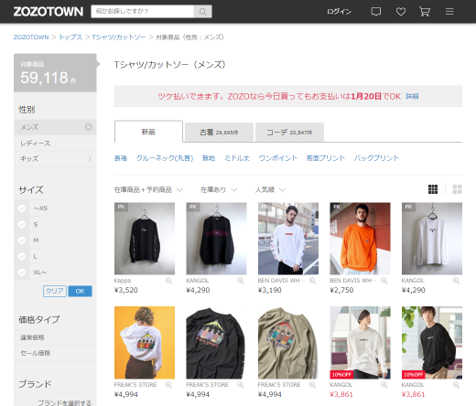

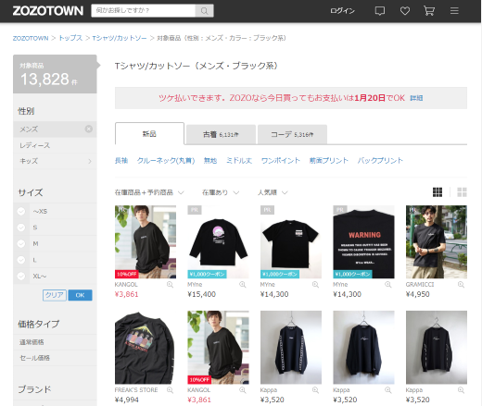

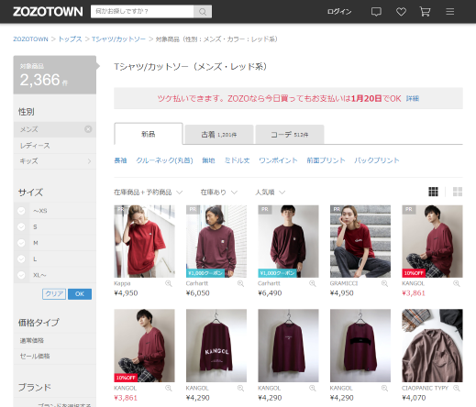

- 予測検索、便利なフィルターを使用して、サイト内検索を円滑にする。

- ナビゲーション メニューを作り直し、複雑なドロップダウン メニューとシンプルなドロップダウン メニューが直帰率にどのような影響を与えるかを A/B テストしてみる。

- 長文の記事には、読者が読みたいセクションに直接移動できるアンカー リンクを含む目次を含める。

6.疑問がある場合はテストする

直帰率を改善するために、どのような変更すべきかかわからない場合があります。そんな時は、A/B テストと多変量テストを活用してください。

さまざまな改善を試して、視聴者の反応を確認してみてください、さまざまなタイトル、ヘッダー、コンテンツ、画像、レイアウト、デザインをA/Bテストしてみましょう。

結論

直帰率は数多くあるSEO指標の一つに過ぎませんが、改善可能な指標です。Google Analyticsを活用し、ウェブサイトの直帰率を分析して、適切な対策を講じましょう。直帰率を下げるための取り組みは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにも重要です。それでは幸運を!

本記事はSearch Engine Journalの「12 Reasons Your Website Can Have A High Bounce Rate」を翻訳した記事です。