編集部注:本稿を執筆したJeff Lynnは、Seedrsの共同創業者およびCEOである。

一般投資家によるスタートアップや小規模ビジネスへの投資を可能にする法案が、2011年に初めて米国議会に持ち込まれた。二大政党からの支持や、オバマ大統領からの承認があったにもかかわらず、それは今になってやっと現実味を帯びた。

アメリカで生まれ育ち、英国で働きながら生活するアングロ・アメリカンである私は、大西洋の両側にある両国に強い忠誠心を持っている。しかし、これまでの数年間を振り返り、これから始動する米国のクラウドファンディングを考えたとき、企業や自由競争市場、そしてイノベーションに対してともに似たようなコミットメントをしてきた両国が、これ程までに違った道を歩んできたという事実に私は驚きを隠せない。

英国はこれまで、エクイティ・クラウドファンディングだけでなく、他にも一般的な金融改革を推進してきた。現在、英国の金融セクターは繁栄を極め、小規模ビジネスや投資家、そして経済全体がそこから同様に恩恵を得ている。

一方、米国は時代遅れの規制システムによって身動きが取れず、英国に対してかなり遅れをとっている。そして、この状況はこれからも続きそうだ。

2つの規制システムの物語

金融改革へのアプローチが両国において異なる理由は、それぞれの規制システムの歴史にあると考えられる。

1929年に株式市場が崩壊したとき、米国では大勢の一般市民が多額の資産を失った。1920年代に米国の株式市場に参入してきた個人投資家は、自分たちが何に投資をしているのかすら分かっていなかった。投資に関するリスクが明らかにされないまま、玄関先で株式のやり取りが行われることもあった。

イノベーションが生まれるたびに新しい法律を必要とするような規制システムでは、それが持つスピードに追いつくことなど不可能だ。

それゆえに、一般投資家たちは株式市場の崩壊に驚愕しただけでは済まされず、自分たちが許容できる金額以上の投資を行っていた彼らは家や暮らしまで失うことになったのだ。

この事態に応じて、米国政府は世界初の包括的な金融規制システムを導入した。その内容のほとんどは、一般市民の理解を超えた投資行為から彼らを守るというものだった。このシステムは、1920年代および30年代に売買された投資商品や、当時の投資家の熟練度やコミュニケーションの相対的欠如に基づいてデザインされたものである。

そして立法者たちは、それらの投資商品や投資家の熟練度が今後に変化するとは考えなかったため、彼らは「ルール・ベース」と呼ばれるシステムを構築した。それはすなわち、投資行為のあらゆる側面において細かくルールを制定するというものだった。多少の変更は加えられたものの、今日でもアメリカではこのルール・ベースのシステムを採用している。

1929年の株式市場の崩壊は英国にも影響を与えた。だが、それは米国に与えた影響とは違う種類のものだった。他のヨーロッパ諸国と同様、当時の英国における投資行為というものは、一部の機関や裕福な個人が行うものに過ぎなかった。一般市民が株式市場に投入していた金額は少なかったため、彼らが失ったものも少なく、一般市民を保護するための法整備を求める大規模な活動は起こらなかった。それから何十年もの間、英国の金融セクターは比較的規制による干渉の少ない、自立的なセクターとして残った。

英国政府が包括的な金融規制システムの必要性を感じたのは、個人投資家が増え始めた1990年代になってからのことだった。その結果、Financial Service and Markets Act 2000(FSMA)が生まれ、それが今日でも採用されている。

FSMAが制定された時には既にインターネットが広く普及していた。しかし、恐らくそれよりも重要なことは、当時は投資やビジネスのやり方が日々進化しており、数年間のうちにテクノロジーが更なる変化をもたらすことが明らかだった事だろう。

それゆえに、FSMAはマーケットの変化に柔軟に対応できるようにデザインされたものであり、将来の変化にも耐えうるものだったのだ。米国による「ルール・ベース」のアプローチを採用する代わりに、FSMAは「原則ベース」のアプローチを導入した。英国の金融機関は投資家保護の原則(およびその他の原則)を守ることを求められる。しかし、その具体的な方法は彼らに委ねられていた。

金融のイノベーション

大西洋をかこむ両国における金融改革の進化を理解するためには、それぞれの国の規制システムのレンズを通して見なければならない。

原則ベースのアプローチは常にイノベーションと共存する運命にある。このアプローチでは、まったく新しい金融サービスを誕生させるために法律を改定する必要はなく、すでに存在する原則を適用することができるからだ。参加自由の市場だと言っているわけではない。ほとんどの場合、新しいビジネスモデルを開始するためには英国の規制機関(Financial Conduct Authority, FCA)からの認可が必要だ。しかし、米国で生まれるイノベーションには新しい法整備が必要であることに比べれば、そのプロセスは著しくシンプルでフレキシブルなものだ。

エクイティ・クラウドファンディングの歴史をひも解けば、このアプローチが実際にどう機能するのかが良くわかる。

私と共同創業者が、一般投資家が小規模ビジネスやアーリーステージの企業への投資に参加できるプラットフォームを立ち上げようとした時、まず私たちはFSMAやそれに関連する規制を調べることから初めた。私たちの投資サービスは、ハイリスクではあるが特に複雑だとは言えないものだ。しかし一番の問題点は、そもそもこの種の投資サービスを一般投資家に提供することが可能なのかというものだった。

この調査によって、私たちはある規則を発見した。それは、この種の投資サービスを提供するためには、投資家のリスクに対する理解とその受け入れを評価する必要があるというものだった。その評価方法は企業(私たち)に委ねられており、規制機関が私たちのプロセスを監視し、彼らがそのアプローチ方法に満足すれば認可が降りる。あらかじめ定められた評価方法のフォーマットは存在しない。

そこで私たちはイノベーターを見習い、新しい評価手段を創り出した。それまでの評価方法とは、金融機関が投資家の資産額とこれまでの投資経験を聞くというものだった。だが、エクイティ・クラウドファンディングにはこの方法は適さないと考えた。最低金額が10ポンド(約1600円)の投資において、投資家の資産額を知る必要はない。また、エクイティ・クラウドファンディングは特別に複雑な投資ではないことから(基本的なモーゲージや保険契約の方が企業の株式よりも複雑なものだ)、これまでの投資経験を聞く必要もないと考えた。

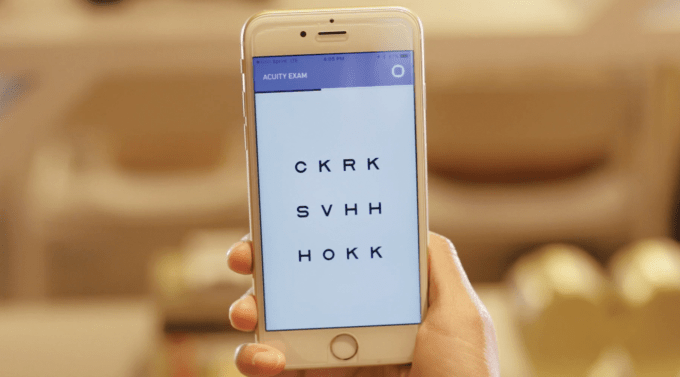

私たちが最も気にしたのは、投資家が裕福なのか、または豊かな投資経験を持つのかということではなく、彼らが実際にこの種の投資に関するリスクを理解しているのかということだった。そこで私たちはクイズを作成することにした。投資家たちは、このアセットクラスへの投資やリスクに関する理解度を示すためにオンラインの選択式クイズに合格しなければならない。

私たちは、認可のためのプロセスとしてFCAにこのクイズを提出した。彼らはそのアプローチが的を得ていると考え、私たちは認可を受けることができた。その後は皆様もご存じの通りだ。

それでは次に米国式のアプローチを考えてみよう。米国の法律には、投資家のリスク理解の保証に関する原則は存在しない。その代わり、投資家が裕福でなければ(定められた収入と資産のラインを超えなければ)、極めて稀な例外を除いて彼らが非公開企業の株式を取得することを認めないという明確なルールがある。そこには議論の余地はなく、規制機関(Securities and Exchange Commission, SEC)がケースバイケースの判断を下すという柔軟性もない。

その結果、エクイティ・クラウドファンディングを実現させるには以下の3つが必要だ。法律が議会を通過すること、大統領がそれに署名すること、そしてSECがそれを実施することだ。

驚くべきことに、最初の2つのプロセスは比較的早く実現した。両政党がエクイティ・クラウドファンディングを支持し、2011年から12年にかけた約7カ月間で法案が上下両院を通過、大統領の署名を得ることとなったのだ。

しかし、2つのプロセスが完了しただけでは十分ではない。規制機関がその法案を実装する段階になると、すべてが足踏み状態となったのだ。SECは2012年12月31日までにプロセスを完了する予定だった。結局、SECが必要とされる実装ルールを導入したのは期限を3年ほど超過した2015年10月30日だった(しかもそれが有効となるのは2016年5月16日である)。

しかし、そこで話は終わらない。2012年に議会を通過した最初の法案には多くの欠陥があった。その欠陥は、ヨーロッパにおけるエクイティ・クラウドファンディングのプラットフォームが成熟し、人々がそれに対する理解を深めてはじめて浮かび上がった。

SECはその欠陥を認識していた(だからこそ法案の実施にここまで時間がかかったと主張する者もいる)。しかし、彼らにはその法案を変える力がなかった。そして今ではその法案を修正するための法案が必要となってしまったのだ。

2016年3月下旬、2011年に最初のクラウドファンディング法案を議会に提出したPatrick McHenry議員は、シンプルに「Fix Crowdfunding Act」と呼ばれる新しい法案を提出した。そして例のプロセスのやり直しが始まったのだ(私はFix Crowdfunding Actを強く支持している。また、米国のエクイティ・クラウドファンディングは、この法案が導入されて初めて始動すると考えている)。

Innovation Initiative

エクイティ・クラウドファンディングにまつわる話は、両国の異なる規制システムが育んだ金融分野のイノベーション文化の一例にすぎない。それと似た問題が金融サービスやフィンテックの分野にも存在する。

それでは、米国における金融イノベーションという希望は失われたのだろうか?それは恐らく違うだろう。McHenry議員とKevin McCarthy下院多数党院内総務は、先日「Innovation Initiative」と呼ばれるプログラムを開始した。このプログラムには、米国の起業家がフィンテック・ベンチャーを起業しやすくするための数々の提案も盛り込まれている。とりわけ、小規模ビジネスや一般市民のニーズを満たすようなフィンテック企業が対象だ。

このような活動はまだ始まったばかりである。しかし、金融分野において米国と英国との差が開き続けているという事実に米国のリーダーたちが気づいたという心強いサインだ。また、ワシントンで開催された、フィンテック分野で英国が米国に対してもつ優位性についてのディスカッション・イベントでMcHenry議員がこのプログラムを発表したことは適切なことだ。

私はInnovation Initiativeを支持する。しかしながら、これが根本的な問題を解決したとはまだ言えないだろう。イノベーションは常に法整備の先を行く。イノベーションが生まれるたびに新しい法律を必要とするような規制システムでは、それが持つスピードに追いつくことなど不可能だ。

将来に起こる変化にも耐えうる金融規制を米国が構築しなければ、英国がもつ原則ベースのレジームによって、またはその他の要因によって、金融改革における両国の差は開き続ける一方だろう。

[原文]

(翻訳: 木村 拓哉 /Website /Twitter /Facebook)