Salesforceの役員だったKraig Swensrud(クレイグ・スウェンスラッド)氏とSean Whiteley(ショーン・ホワイトリー)氏が創業したQualifiedが、シリーズAで1200万ドル(約12億7000万円)を調達した。

CEOのスウェンスラッド氏によると、同社の目的は彼がSalesforceのCMOだったときに直面した問題を解決することだという。当時彼は、自分が「盲目」であることに不満を感じていた。なぜなら彼は、Salesforceのウェブサイトに毎日誰が訪れているのか、何も知らなかったからだ。

「今、自分のウェブサイトに10人とか100人、あるいは10万人の人がいるとしても、彼らが一体誰なのかわからない。彼らが何に関心があるのかもわからない。今、自社のウェブサイト上に彼らがいることすら営業担当者は知らない」とスウェンスラッド氏はいう。

B2Bの営業では、相手に関するこのような無知が致命傷となる。見込み客がウェブサイトを去って5分経つと、コンタクトできる確率は1/10に下がる。しかし現在、多くのウェブサイトが採用しているソリューションは、すべてのビジターを画一的に扱うチャットボットだけだ。

一方Qualifiedは、ウェブサイトのリアルタイムのビジター情報に、Salesforceの顧客データベースを結びつける。それにより高い価値を持つアカウントのビジターがわかり、まだウェブサイトに滞在している間に、彼らを最適な営業担当者に任せられる。そして本格的なセールスミーティングを開始でき、それに電話や画面共有を含めることもできる。

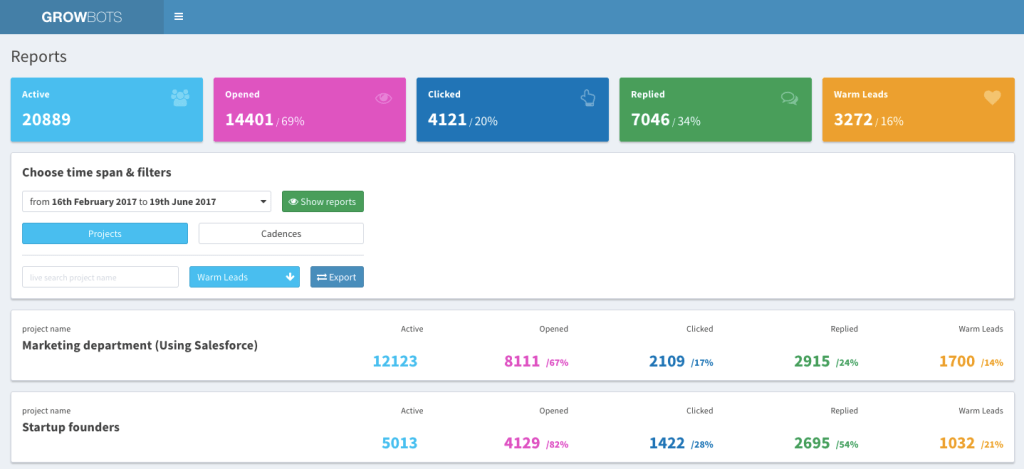

画像クレジット:Qualified

もちろん、Qualifiedがアクセスできるデータの量はビジターごとに異なる。ビジターの中には匿名の人もおり、どこで仕事をしているのかその都市名しかわからないこともある。しかしマーケティング用のメールのリンクをクリックして、どんな人かよくわかることもある。

今朝Qualifiedのウェブサイトをちょっと覗いたとき、そんな経験をした。まず、挨拶のメッセージが出る。「 ようこそTechCrunchさん! うちの資金調達の発表を記事にしていただいて、とてもうれしいです……」。いきなりこれなのでちょっと気味悪いが、よくある汎用的なセールスメッセージしかない企業が多いこともありその他のマーケティングテクノロジーのウェブサイトを訪れたときよりも印象的だ。

スウェンスラッド氏はQualifiedによって「売り方が変わる」と認めている。なぜならQualifiedでは営業担当者は、ウェブサイトのビジターにリアルタイムで応答しなければならないためだ。それがどうしてもできないときだけ、チャットボットを使って今後の連絡をスケジュールする。スウェンスラッド氏によると、それはどうしても必要な変化だという。

「後でメールするやり方だと、一部の人は営業に意地悪したり、退屈したり、競合他社の方へ行ったりする。しかし弊社のリアルタイムのやり方なら、企業が営業という仕事を考え直さざるをえなくなる」という。

そのやり方を効果を上げているようだ。Qualifiedの顧客の1つであるThoughtSpotは、ターゲットのアカウントとの会話を10倍に増やすことができた。Bitlyはエンタープライズ向けの営業パイプラインを6倍に拡大し、Gammaは新たに得たビジネスパイプラインで250万ドル(約2億6000万円)の商談を成立させた。

今回のシリーズAでQualifiedの総調達額は1700万ドル(約18億円)になる。ラウンドをリードしたのはNorwest Venture Partnersで、既存の投資家であるRedpoint VenturesとSalesforce Venturesが参加した。NorwestのScott Beechuk(スコット・ビーチチュク)氏が、Qualifiedの取締役会に加わる。

ビーチチュク氏は声明で「同社の会話型のモデルは新しい顧客と繋がるための、以前よりも良い方法だ。バイヤーはリアルタイムの関わりを好むし、セラーはすぐその場でのインスタントなつながりを好む。そしてマーケターは、需要の創出に投じた予算が最大の効果を上げたことを確信できる。Salesforceのオートメーションソフトウェアの数十億ドル(数千億円)規模の市場が、この新しいモデルを採用しようとしているが、Qualifiedならその需要に完全に対応できる」と述べている。

関連記事:Salesforce’s Ex-CMO Launches GetFeedback, A New Mobile-First Customer Survey Platform

画像クレジット:Qualified