TechCrunchはハーバード大学の飛行ロボットRobobeeの進化を数年前から追っている。最初は飛ぶことを覚え、2015年には泳げるようになり、2017年には水から跳び出すことができた。そして今回のRobobee X-Wingは、光を自分の太陽電池に集めることによって飛べるようになった。光のあるところなら無限に飛び続けることができる。

この大きさでは、飛ぶことは極めて難しい。小さいから離陸も飛行も昆虫みたいに簡単にできるだろうとお思いかもしれないが、実際は自己動力の飛行は小さいほど難しい。昆虫の飛行は、われわれが自然界で出会うもっとも不可解で奇跡のような偉業なのだ。

小さな2つの翼を動かす動力を有線で外部から供給するなら、飛行は簡単だ。これまで、Robobeeなどもそれをやってきた。電源を本体に搭載したり、あるいは身につけたソーラーパネルにレーザーを照射するなどの方法は、ごく最近の試みだ。

関連記事:太陽光とレーザーの力で羽ばたく昆虫ロボットRoboFlyは電力供給の無線化に成功

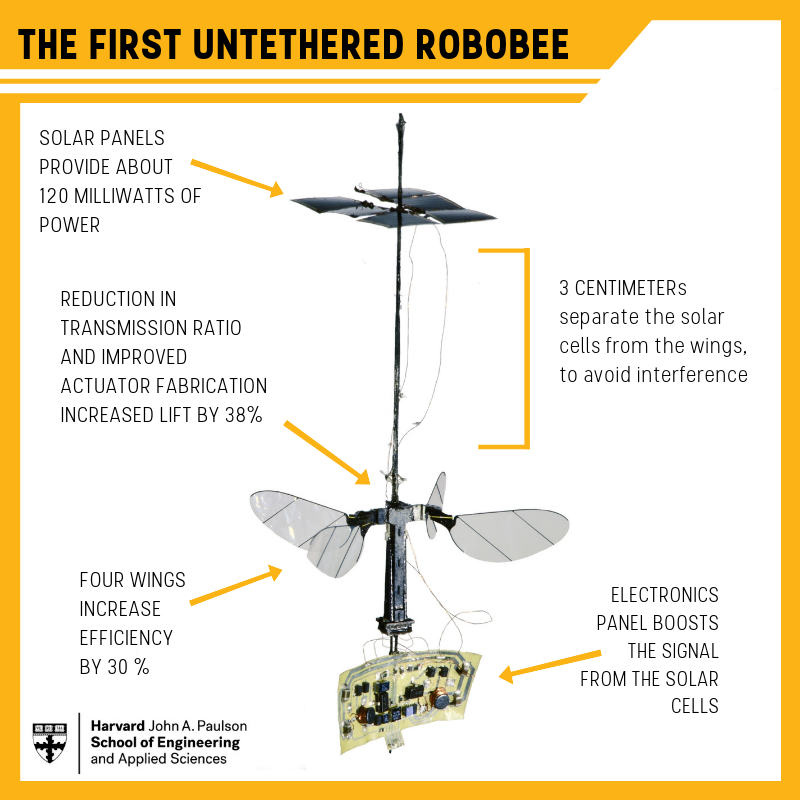

今度のRobobee X-Wing(翼が4枚なのでX型)は、電池もレーザーも使わない新しい段階を達成した。普通のフルスペクトルの光が上にあるだけでよい。現状では太陽光よりも明るいのだが、現実の条件に一歩近づいた。

ハーバードのMicrorobotics Laboratory(超小型ロボット研究所)のチームは、エネルギー変換のシステムと翼の機械系を極力軽量化してそれを達成した。全重量が1/4グラムで、ペーパークリップの約半分。消費電力も超微量だ:

わずか110–120ミリワットの電力を消費するこのシステムは、蜂のような同サイズの昆虫と同程度の推力効率がある。この昆虫サイズの航空機は、瞬間的な跳躍や離陸上昇ではなく普通の飛行を無線で維持できる機として、最軽量である。

上記の最後のところは、競合する他の研究に影を投げかけている。まだそれらの研究は「ふつうの飛行を無線で維持できる」状態ではない(詳細はよくわからないが)。たとえば下の記事のオランダの羽ばたく飛行ロボットは電池を搭載して1km飛行する。「飛行を維持できる」といえば、これぐらいしか思い浮かばない。

関連記事: 昆虫からヒントを得た羽ばたくロボットが一回の充電で1kmを飛ぶ

Robobeeのビデオでは、離陸がペットボトルロケットみたいだ。スペース的に不可能だったのは、高度な飛行制御回路や、使わないエネルギーの保存、ホバーリングなどだ。

それらはチームにとって次のステップだろうし、しかも簡単ではない。重量が増えて新しいシステムが加われば、航空機として完全に別のものになる。でも数か月から1年ぐらい経てば、本物の蜻蛉のようにホバーリングできるようになっているだろう。

Nature誌に、Robobee X-Wingについて極めて詳細に記述されている。

[原文へ]

(翻訳:iwatani、a.k.a. hiwa)