企業が自分の社名やブランド名、製品名などへの言及をソーシャルメディア上に探すことは前から行われているが、画像中にロゴや製品が写っているのを見つけることは、当時はできなかった。しかしSalesforceの人工知能Einsteinは最近、そんな能力を持つに至った。

同社が今日発表したEinsteinのVision for Social Studio機能はマーケターに、言葉を探す場合と同じやり方で、ソーシャルメディア上に製品等の関連画像を探す方法を提供する。そのためにこのプロダクトは、Einsteinのとくに二つのアルゴリズム、画像分類アルゴリズムとオブジェクト検出アルゴリズムを利用する。前者はビジュアルサーチにより、製品やブランド名を画像中に見つける。そして後者は、それらが載っていた品目を同定する(例: 雑誌のページの上)。

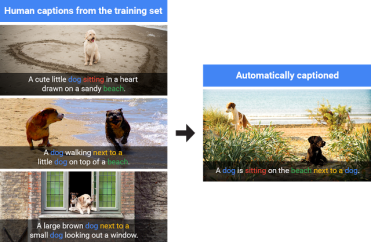

最近のAIはとりわけ、感知や認識の能力が優れている。それは、画像の認識能力を訓練するアルゴリズムが進歩したためだ。最近では電子計算機の計算能力のコストは大幅に下がっており、そこに大量の画像をネット経由で放り込んでもそれほどの費用にはならない。そのために、大量の画像データでAIを教育訓練することが、誰にでもできるようになったのだ。

Salesforceのマーケティング担当VP Rob Beggによると、それ(画像認識とそのための訓練)は、人間よりもマシンに適した仕事でもある。“企業のマーケティングという視点から見ると、今のソーシャルメディア上のツイートやポストはものすごく多い。しかしAIは、その大量の情報の中にわれわれが求めるものを見つけることが得意だ”、と彼は語る。

彼によるとたとえば、ネット上に車に関するポストは山ほどあるが、でも今やっている広告キャンペーンと関連性のあるものは、ほんのわずかしかない。AIは、その、わずかしかないものを、簡単に見つけてくれる。

Beggが挙げるユースケースは三つある。まず、自分たちの製品を人びとがどのように使っているかが、分かること。第二に、画像中に隠れている自社製品やブランドを見つけ出すこと。そして三つめは、俳優やスポーツ選手など有名人が自社製品を使っているシーンを見つけること。

EinsteinのVision for Social Studioは、訓練により、今では200万のロゴと、60のシーン(空港など)、200種の食品、そして1000種のオブジェクトを認識できる。どの企業にとっても、はじめはこんなもので十分だ。ユーザーがカスタマイズすることは現状ではできないから、特定のロゴやオブジェクトを認識しないときは、今後の、カスタマイズ可能バージョンを待つべきだ。

Beggによると、Vision for Social Studioはマーケターのような技術者でない者でも容易に利用でき、彼/彼女にビジュアル認識ツールという新しいレパートリーが加わる。この新しい機能は、Salesforce Social Studioのユーザーなら今すぐ利用できる。