シリコンバレーで起業した日本人の1人から、ちょっと明るいニュースがTechCrunch Japanに届いた。

ビッグデータ解析関連スタートアップの「FlyData」を率いる創業者の藤川幸一氏が、総額約2億円の追加資金調達に成功して、成長軌道に乗り始めたという。今年2月に活動を開始したばかりのオプトベンチャーズが今回7月1日に情報公開されたラウンドで新規出資したのをはじめ、すでに以前のラウンドで投資しているニッセイ・キャピタルや個人投資家の西川潔氏、新規でドワンゴ取締役の夏野剛氏、クロスカンパニー代表取締役の石川康晴氏ら個人投資家数名やバリュー・フィールド(代表は市川貴弘氏)も今回のラウンドで出資している。

シリコンバレーで戦うスタートアップとして2億円という金額は決して大きくない。だから、ぼくは今回の資金調達からは、どちらかと言えば次のシリーズAへ向けたブリッジ・ファイナンスというニュアンスを感じた。実際、藤川氏に話を聞けば、創業5年目にしてついに米国内でのビジネスを大きくスケールさせられる手応えを感じているというから、どこかでアクセルを踏み込むのかなと見ている。

これまでのFlyDataは創業2年目の2012年にチームが空中分解してシリコンバレーで1人きりになったり、プロダクトが日本の限られた会社にしか売れなかったりと、何度か苦しい時期があって、「針の穴を通すような生き残り方」(藤川氏)をしてきたという。それがいま、初めて「グローバルマーケットでプロダクト・マーケットフィットをつかんだ」と、成長軌道に乗ったと感じているという。

これまでのFlyDataは創業2年目の2012年にチームが空中分解してシリコンバレーで1人きりになったり、プロダクトが日本の限られた会社にしか売れなかったりと、何度か苦しい時期があって、「針の穴を通すような生き残り方」(藤川氏)をしてきたという。それがいま、初めて「グローバルマーケットでプロダクト・マーケットフィットをつかんだ」と、成長軌道に乗ったと感じているという。

まだFlyDataは「シリコンバレーで成功した」と言える段階ではないし、これからが本当の勝負というところ。だから藤川氏はTechCrunchのようなメディアで「語る」ことに積極的ではない面もあって、今回の資金調達についても特に何か情報発信しようとは思っていなかったそうだ。このインタビュー記事は、たまたま6月末の週末に東京で行われたSkyland Ventures Fest Tokyo 2015(SVFT)というイベントで、ぼくが藤川氏と立ち話したことがキッカケとなっている。現在進行形であるにしても、そのチャレンジを広くシェアさせてほしいということで改めて藤川氏にSkypeで話を聞かせてもらった形だ。

5年目でつかんだ「マーケット・プロダクトフィット」

FlyDataの創業から現在までを少し振り返ろう。

藤川氏はもともと2009年のIPAの未踏事業でHadoopのミドルウェアを作成するというプロジェクトで採択されたことがあり、それがFlyData創業のきっかけになっている(創業時の社名はHapyrus)。当時藤川氏は、後にヤフージャパンに買収されることになる携帯電話向け位置連動広告のシリウステクノロジーズでプロダクトマネージャーをしていた。昼はプロマネ、夜はIPAのプロジェクトを進める二重生活を送っていた。シリウステクノロジーズがヤフーに買収され、スタートアップのM&Aのダイナミックさを感じて、自らも起業。どうせやるならシリコンバレーでとの思いから、未踏でのプロジェクトを元に会社化した。

日本のVCやエンジェルから約5000万円を資金調達して渡米。著名アクセラレーターの500 Startupsに入ることができ、さらに追加資金調達もできたものの、苦戦した。苦戦の理由の1つは、シリコンバレーにはHadoop関連の競合が多数いたこと。有名投資家によるHadoop関連スタートアップなんかもあって顧客獲得に苦労したという。さらに、「英語ができない、スタートアップのことも分からないという状態でシリコンバレーに来ていた」ことから現地の日本人コンサルタントに入ってもらっていたが、そのアドバイスを巡って共同創業者と意見が対立してしまったという。当事を振り返って藤川氏は言う。

「たとえそれが経験豊富なコンサルタントや投資家であっても、自分が起業したことがない、さらにいうとその時にその事業をやっていない人のアドバイスは所詮アドバイスなんです。それを自分でどう考えて実行するのかは起業家自身が決めること。自分の意思でやっていくしかないんです。どんなにすごい人から意見をもらったりしても」

まだ意味のあるプロダクトが世に出ていない状態だったこともあって意見は割れた。結局、そのコンサルタントと共同創業者は会社を去り、藤川氏は1人だけになってしまったという。

「物を作れない人間だったら、そこで終わっていたと思います。実際、危機的な状況でした。知り合いにはもうダメじゃないか、事業たたむことを考えたほうがいいということも言われたりして。(マーケットフィットした)プロダクトもまだできていなかったんですよね」

「ただ、自分は何とかしてやるという気持ちもあったし、(DeNA共同創業者の)川田さんや、(VCのアーキタイプ)中嶋さんなど、投資家たちは支えてくれました。個人投資家の皆さんに支えられ、500 Startups創業者のデーブ・マクルーアも人に紹介してくれたりして。1人だったけど、1人じゃなかったんですよね」

最初のピボット、そもそもクラウドにデータが存在していないことが課題

Hadoopによるクラウドビッグデータ処理を軸に起業していたが、やがて別のニーズに気付いたという。「そもそもクラウド上にデータがない。これではクラウド上のビッグデータ分析ツールは、お客さん使わないな、と気付いたんです。まずオンプレミスからクラウドにデータを送らないといけないな、と」

この頃にWantedlyで募集をしたところ「グリーンカードを当てて、次週どうしようかというタイミングだった日本のエンジニアがいて応募してくれた」のだそうだ。「さらに未踏出身の貴重な人材で、ラッキーでした。スタートアップはラッキーが必要だなと思っています」。

2012年にオンプレミスからクラウドへデータを移すというプロダクトを作った。ログデータをAmazon S3に入れるプロダクトだ。ただ、これは「面白いけど使われなかった。ユーザーの大きなペインポイントではなかったということ」。ところがこのプロダクトが後への布石となる。

Amazon Redshift登場で走った激震と、再度のピボット

2012年末に突如として追い風が吹き始めた。この年の11月、AWSの年次イベントであるre:inventで大きな発表があったのだ。クラウド上でデータウェアハウス(DWH)を実現する「Amazon Redshift」が発表されたのだ。DWHは大規模データの分析を行う古くからあるエンタープライズ向けのソリューション。IBMのネティーザや、HPのバーティカといった専業ベンダーのソリューションが数千万円とか数億円するところ、AWSはクラウドに入れただけで年額1000ドルで使えるようにしてしまった。しかもサーバがクラウド化したときと同じで、規模拡張の対応が極めて短期間でできるようになった。

藤川氏は、このクラウドのデータウェアハウスの出現を「激震が走った」と振り返る。それまでHadoopがDWHをディスラプトするテクノロジーと見られていたが、DWHそのものが、いきなりクラウドで容易に利用可能になってしまったのだ。HadoopはDWHをディスラプトはしていたものの、MapReduceやHive、Pigといった独自言語の存在など使いづらい面もあった。一方、RedshiftはベースエンジンがPostgreSQLベースなので、基本的に通常のSQLでオッケーなのだそうだ。

まだリリースされていなかったRedshiftだが、FlyDataは再びピボット。500Startupsの助けもあり、数千倍の応募倍率をくぐり抜けて、Redshiftへのプレビューアクセスの権利を取得。翌年2月の一般公開のときには、4日間かけて取ったHadoopとRedshiftのベンチマークをHackerNewsに投稿してバズらせた。

ただ、これも思ったほど上手くいかない。最初はこのRedshift対応プロダクトはHerokuのアドオンとして提供した。手応えがあったものの、Herokuのアドオンは総じて課金が少額だし、さらにそこまで顧客数が増えない。だから、マーケットとしては小さかったという。Heroku利用者は、サービスが大きくなると別のプラットフォームを考え始めるという問題もあったそうだ。結局、国内でゲームやアドテク企業に利用されたものの、アメリカ市場でFlyDataの利用は広がらず。それは、アメリカではログデータをデータベースに直接入れるという文化がなかったことも背景にあるという。

ここでまた別の問題が出てくる。顧客データはMySQLなどのRDBに入っている。これは日米で変わらない。これを、Redshiftのようなカラムナーデータベースにスムーズに入れるのは実は難しい。

RDBとカラムナーの違いは、Excelの表の縦と横を無理やり入れ替えるような話だ。データベースといえばRDBを指すのが一般的だが、これは行指向。ユーザーのレコードを検索して引っ張ってくるようなことは極めて高速に行える。しかし、ユーザー数が増えてテーブル数もそれなりにあるアプリケーションだと、特定フィールドの集計を行うといった処理に時間がかかるようになる。カラムナーデータベースは、文字通りカラム(列)指向で、縦方向のデータ圧縮もしているため、RDBに比べてある種の集計処理が劇的に高速化する。初期ユーザーであるクラウドワークスやSansanなどで10時間かかるバッチ処理がFlyData+Redshift導入で1分程度になった例もあるという。

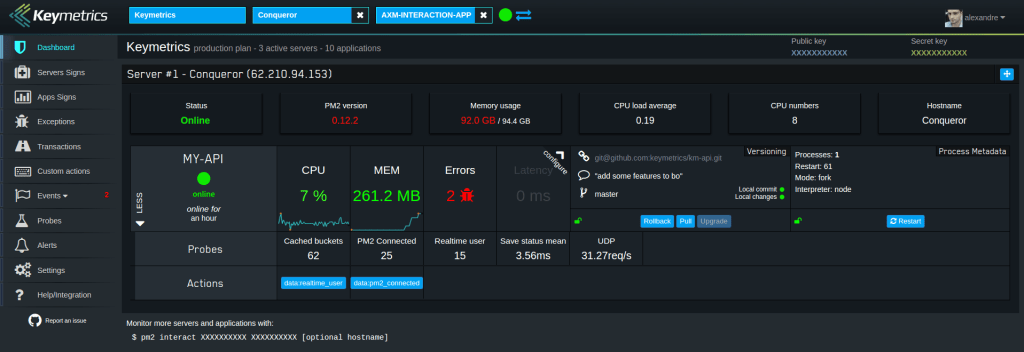

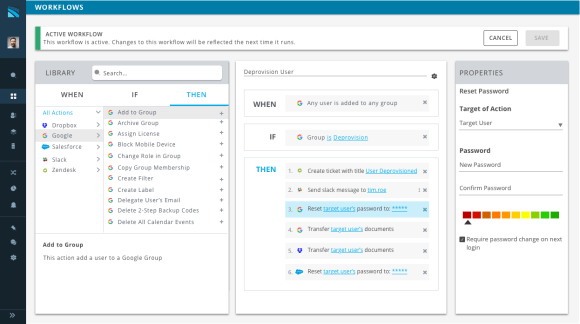

RDBのデータをカラムナーに移行するには、1度入れ替えをするだけならエイヤでやれば難しくない。ただ、リアルタイムに変更が加えられる巨大なRDBのデータについて、カラムナーのほうも最新にしつつ解析に利用しようとすると、これは自明で簡単な処理ではなくなる。なぜなら変換のバッチ処理に非常に時間がかかるからだ。これをリアルタイムでやるのが「FlyData Sync」だそうだ。

FlyData SyncはRDBの更新処理を監視して、データの変更差分をキャプチャ。このCDC(Change Data Capture)と呼ばれる処理に加えて、マイクロ・ストリーミング・バッチと呼ぶ小粒度のリアルタイム変換技術を組み合わせることで、RDBのデータ解析をリアルタイムに高速にRedshiftで行えるというシステムを実現できるのがFlyData Syncなのだという。

「昨年リリースしたFlyData Syncが大きく伸びていて、とくにアメリカで売れ出しています。すでに売上、顧客数ともにアメリカが大きくなっている。これが出るまで、売上は日本が主流で停滞していましたが、99designs(事例)やSidecarといった著名なテクノロジー企業が利用を開始しています」と、藤川氏はいう。

次のステージへ行くための条件がそろった

シリコンバレーで勝つために必要なことは、資金調達力と、それを成長に変えていく力だというのが藤川氏の見立てだ。このプロダクトはイケるとなったときにガツンと資金調達できるのがシリコンバレーのアドバンテージでもある。

今回の資金調達も、このFlyData Syncが現在MySQLだけに対応しているものを、PostgreSQLやOracle DBに対応するためのエンジニア採用の資金でもあるという。

では、シリコンバレーで大きな投資を受けるために必要なことは?

藤川氏はいくつか仮説を立てていて、FlyData Syncによって最後に残っていた1ピースがそろったように感じているという。

藤川氏が考える必要な条件の1つ目は、創業者の国籍がどうあろうとチームがアメリカ人中心のインターナショナルなチームであること。「アメリカではCEOを変えることも良くあります。そのとき日本人が率いる日本人チームだと立ちゆかなくなる」。米国VCから投資を受けるためには、アメリカの常識に合っていることが大事なので、仕事のやり方がアメリカ流であることも条件だという。メインのチーム、特に本社がシリコンバレーにあって、創業者が物理的にシリコンバレーにいることも大事という。法人登記も米国にあることも条件。なぜなら法律関係の書類が英語(それもデフォルトのデラウェア州設立)でないと、アメリカのVCには理解できないないからだ。日本語が読めないというより、不確定要素を入れたくないのだ。

シリコンバレーで大きな資金調達をするために必要な条件の最後の1ピースは、顧客ベースとお金の流れがアメリカにあること。FlyDataは長らく売上の中心がアメリカではなかったが、これがFlyData Syncが売れ始めたことで変わったという。いま10人いる社員のほとんどはエンジニアで、セールス専業のチームを持たないことも最近の、アメリカのSaaSスタートアップの流儀に従ったものだ。

シリコンバレーで勝てれば、世界で勝てる

なぜ、そこまでしてシリコンバレーにこだわるのか? それはグローバルで大きく勝つために必要なことだという。

「シリコンバレーと、その他の地域の違いは競争の激しさです。シリコンバレーだと1つの分野でも競合が多数で、ホットな分野だと100社くらい競合がいることもあります。日本だと競合がゼロということもある」

「日本のスタートアップで、まず日本で勝ち上がってからシリコンバレーに来るということがありますよね。でも日本で一番になってもシリコンバレーで勝てるかどうか。一方シリコンバレーで一番だと、その他の地域でもあまり例外はありません」

例えば、FlyData SyncのウリであるCDCやマイクロ・ストリーミング・バッチの両方を高いレベルで実装している会社というのはまだ存在していなくて、「いまのプロダクトはグローバルで競合にほぼ勝っている」という実感があるそうだ。しかし、マーケットフィットを探り当てたこのタイミングで一気にアクセルを踏み込まないと、シリコンバレーでは新しい競合が現れてひっくり返される可能性も十分にある。B向け市場では、そういうタイミングで大型資金調達をして走り抜けるという1つの道筋のようなものがあって、FlyDataは、今のところそのパスに乗りはじめたということのようだ。

日本市場で顧客をつかむのはディスアドバンテージ?

メルカリやスマートニュース、KAIZEN Platformなどは、日本国内で顧客をつかみ、大きめの資金調達をしてシリコンバレーに打って出ている。その動向を注目している人は多いだろう。いわゆる大リーグ理論だ。日本のスタートアップがメジャーリーグに行って通用するのかどうか、関係者が注目している。

このアプローチに藤川氏は懐疑的だ。

「日本で大型調達してアメリカに挑戦している人たちもいます。みんな友だちだし、成功してほしいとは思いますが、ぼくの仮説だとこれはなかなか難しいと思います。もちろん、シリコンバレーに来てから競争で勝つことができれば問題ないと思います。でも、それには日本のプロダクトが足かせになる可能性もあります。日本のお客さんからの要求とグローバルなそれとはかなり異なると思っていますので、日本にしっかりとしたお客さんがすでにいるのは、グローバルプロダクトとしてはディスアドバンテージになりかねず、かえって難しい。だから、シリコンバレーで勝ちたいなら最初からシリコンバレーから始めたほうがいい、というのがぼくの仮説なんです」

「そうはいっても日本をレバレッジするポイントはあると思います。FlyDataも日本の資金や人脈、日本の投資家に支えられてきました。それがなければ最初の1年か2年で死んでたはずです。FlyDataでも、日本でうまく行って、アメリカではあまりうまく行かなかったプロダクトもありますが、でもその結果として日本で資金調達ができたりもしています」

グローバルで活躍する日本人起業家のロールモデルに

世界で勝つために、法人もチームもビジネスもアメリカで作る。となれば、いくら創業者が日本人であっても、そもそも「シリコンバレーで勝つ」ことの意義とは何だったのかという話にならないだろうか? 起業家の成功が特定の国に紐付いているべきだなどと言うつもりはないが、藤川氏はどう考えているのだろうか?

「日本人が作った会社が世界的に大きくなることには価値があると思っています。まず1つは日本人起業家のロールモデルになれること。日本の起業家を増やすことになります。もし大きく成功できれば、日本の起業レベルを上げることができる。メジャーリーグが日本のプロ野球のレベルを上げたように、あるいはサッカーでも世界的に活躍する日本人選手のおかげで、日本のサッカーのレベルが上がったようにです。日本の起業環境を良くする底上げになると思います。確かに直接的には日本のGDPを上げるようなことにはなりませんが、日本人起業家であれば、日本でもビジネスをやるでしょうし、日本への投資や日本市場でレバレッジすることはやりやすいはず。シリコンバレーの人たちが日本市場にあまり投資していないのは、単に日本のビジネスが分からないからなんです。日本だけでも、市場は十分大きいはずなので」

「日本人起業家のレベルが上がらない限り、世界で成功したプロダクトが日本から出てくるということが減っていく。日本以外から出てきたプロダクトやサービス、それが日本に入ってくるばかりだと、日本の存在感は減っていくばかりですよね」

FlyData Syncによってプロダクト・マーケットフィットの手応えを感じていて、プロダクトや資金調達の面での不安が少し落ち着いた状態とはいえ、藤川氏はプレッシャーは大きくなっていると言う。「『以前よりはるかにマシな状態』というふうに常に言っています(笑)。でもいつも次のステージに向けてスケールしないと、というプレッシャーがあります」。

FlyDataがビジネスをスケールさせ、数十億円とか数百億円といったレベルでエグジットできるかどうかはまだ分からないが、TechCrunch Japanでは今後も同社の動向をお伝えしていければと思う。

これまでのFlyDataは創業2年目の2012年にチームが空中分解してシリコンバレーで1人きりになったり、プロダクトが日本の限られた会社にしか売れなかったりと、何度か苦しい時期があって、「針の穴を通すような生き残り方」(藤川氏)をしてきたという。それがいま、初めて「グローバルマーケットでプロダクト・マーケットフィットをつかんだ」と、成長軌道に乗ったと感じているという。

これまでのFlyDataは創業2年目の2012年にチームが空中分解してシリコンバレーで1人きりになったり、プロダクトが日本の限られた会社にしか売れなかったりと、何度か苦しい時期があって、「針の穴を通すような生き残り方」(藤川氏)をしてきたという。それがいま、初めて「グローバルマーケットでプロダクト・マーケットフィットをつかんだ」と、成長軌道に乗ったと感じているという。