アクロバットロボットは宙を舞い、ぴたりと着地する

50年以上にわたり 、ディズニーランドとその姉妹パークたちは、徐々に洗練が続く「アニマトロニック」(生き物のように動く機械)キャラクターたちのショーケースとなっている。最初は空気圧で動き、やがて水圧になり、最近は完全に電子式となったこれらのフィギュアは、乗り物や、アトラクション、様々なショーなどに登場し、そしてパーク内の様々な場所でインタラクティブに、生命と感情を模したものを提供している。

彼らが作るマシンは、広がりつつあるディズニー の世界の中で、描き出すキャラクターたちの、激しい物理的性質をより良く表現するために、よりアクティブで移動するものになってきている。そして最近追加されたものは、キャラクターたちがパーク内を動き回る方法を変え、私たちが移動するロボットに対して抱く考え方を変えてしまう可能性がある。

私は最近、ディズニーによる新しい取り組みについて書いた 。それはより柔軟で、インタラクティブで、そして「静的」というよりはもっと生き生きとしている、事前ブログラムされた独立型アニマトロニクスを扱っている。本質的には非常に限定されたロボットに、説得力のある性質を加えるために、多くのことが行われてきた。

従来ほとんどのアニマトロニクスは、設置された場所や立っている場所から動くことはできず、事前に決めたれた動作を厳密に行うだけだった。ヒーローキャラクターが十分に効率的で耐久性があり、一日何百回も、来る日も来る日も、何年の間も動作し続けられるように、ショーのデザインとプログラミングのフェーズは密接に関連している。

ウォルト・ディズニー・ワールドの”The World of Avatar”内に登場するナヴィ・シャーマンが、この手の造形の最先端を表している。

VIDEO

しかし年々より多くのダイナミックでヒロイックなフィギュアが登場してくる、ディズニーの拡大する世界で、彼らがディズニーの世界を表現するパーク内のロボットたちを、より本物らしくそして活動的にする方法を探究しようと考えることは理にかなっている。

それこそがStuntronicsプロジェクトが始まったきっかけである。これは、数ヶ月前に行われたStickmanという研究実験 から生まれたものだ。Stuntronicsは自律的で、自己修正をおこなう空中パフォーマーで、高く飛ぶスタントを毎回上手くやるために、リアルタイムの調整を行うことができる。基本的にロボットのスタントマンだ、よって名前もそれに由来している。

私はImagineerの主席研究者であるTony Dohiと、ディズニーのアソシエイトリサーチサイエンティストであるMorgan Popeの2人に、このプロジェクトについて尋ねてみた。

「ということで、これはキャラクターがスクリーンの上に登場してから行われる実在化なのです」とDohi。「それがStar Warsのキャラクターだろうが、Pixarのキャラクターだろうが、あるいはMarvelのキャラクターであろうが、さもなければ独自のアニメーションキャラクターであっても、本当に活発に動作を行います。そのため、私たちのテーマパークのお客さんたちは、そうしたキャラクターたちがパーク内でもスクリーンと同じような振る舞いをすることを期待するようになります。しかしアトラクションのことを考えたとき、私たちのアニマトロニクスフィギュアは何をするのでしょうか?ここには一種の断絶があるのです」。

このため彼らは、「ヒーロー」アニマトロニクスフィギュアためのスタントというコンセプトを思いついた。これは価値が高く繊細な俳優を、危険なシーンではスタントが置き換えるのと同様に、ショーの中でより派手な振る舞いが必要な場面でスタントを務めるのだ。

VIDEO

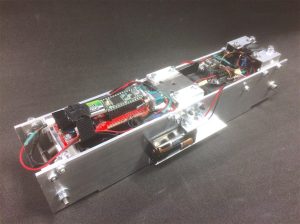

Stuntronicsロボットは、レーザー距離計によってサポートされた、オンボード加速度計とジャイロスコープアレイを備えている。現在の形状は、ヒューマノイドであり、あるパフォーマーのサイズや形状を、例えばThe IncrediblesやMarvelの登場人物のコスチュームに合わせて簡単に変えることができる。ボットはワイヤーの端から空中に放り出されることが可能で、そのポーズ、回転そして重心を制御して、正しく着地するだけでなく、空中でヒーローっぽいポーズを決めながら目標に飛び降りることもできる。

この利用は、アトラクションの途中で行われるものになるだろう。比較的静的なシーンでは、シャーマンのような主人公のアニマトロニクスや、Imagineeringが常に開発している新しいフィギュアが、顔と形を使ったニュアンスたっぷりのパフォーマンスを提供することができる。そして、ダイナミックで拘束を受けない、アクションや盛り上がるシーンでは、Stuntronicsによるスタントが自身で空中を飛び、軌跡を計算しながらオンボードハードウェアでポーズをキメて、毎回正確にターゲットに着地するのだ。そして次の観客のために、元の場所に戻る。

こうしたアニマトロニクスがより「リアル」でダイナミックなものに感じられるシナリオを作ることへ焦点を当てることはImagineeringの他の部門でも行われている。自律的な回転移動ロボットや、あるいはいつか、すばらしい二足歩行ロボットも登場するだろう。とはいえStuntronics自身は、標準的なアニマトロニクスフィギュアが実行できるものとのギャップを埋めるためのものだ。すなわちそのアクションとダイナミズムが本物であると、見るものに信じさせる能力を持つのだ。

「しばしば、私たちのロボットは不気味の谷に落ち込みます。沢山の機能は実現できるのですが、それでもあまり本物っぽくは見えないのです。ですが、私はStuntronicsでは事情は反対だと思っています」とPope。「空中を飛行しているときに、非常にすっきりとした物理学を活かすことによって、少しばかりの機能で、とても格好良く見える様々なものを生み出すことができるのです。空中で横回転や縦回転をただ行うことで、見る人からは予測しにくいのに美しく映える、放物線や正弦波を描くことができるのです」。

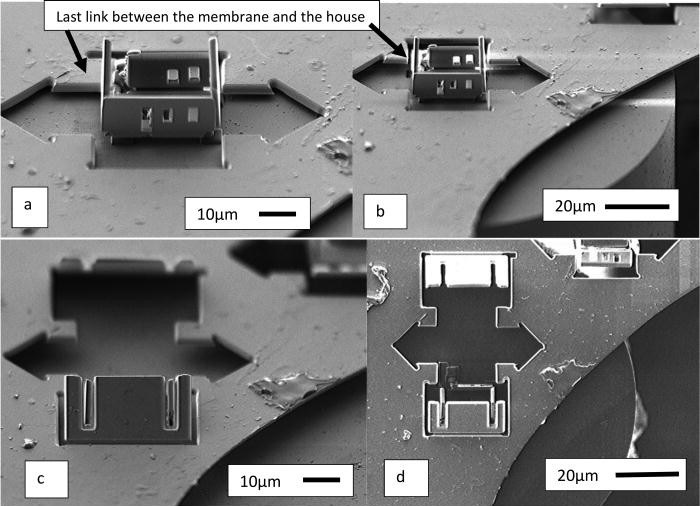

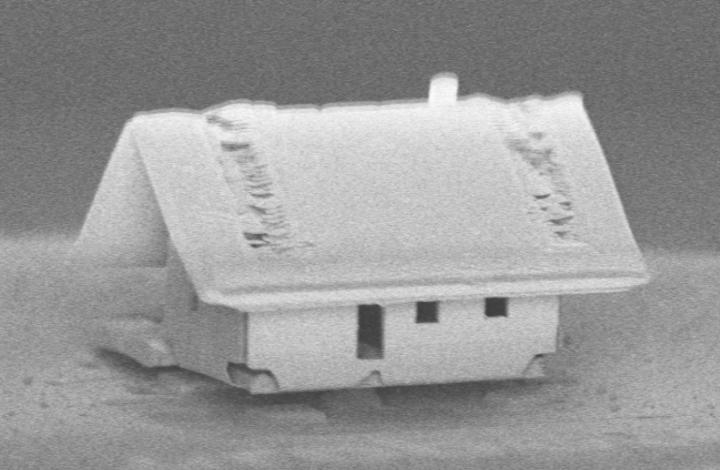

初期のBRICK

Imagineeringが問題に取り組む際の多くのソリューションと同様に、Stuntronicsは特定の目的はなく、研究プロジェクトとしてスタートした。この場合、それは当初BRICK(Binary Robotic Inertially Controlled bricK)と呼ばれていた。基本的に、センサーを備えた金属製のレンガ状の構造を使い、その重心を変化させてスピンを制御して、正確な高さで正確な方向を向かせる ―― そのことで毎回「ぴたりと着地する」のだ。

最初のBRICKの段階から、次にDisneyはStickmanに移行した。これはデバイスが関節で繋がれたもので、より積極的にデバイスの回転や向きを調整することができた。いくつかのレーザー距離計と組み合わせることで、目を細めながらという条件付きながら、人間のアクロバットをエミュレートすることのできる骨格のようなものを得た。

「Morganと私は口を揃えて、何だかはわからないけれど、おそらくここには何かありそうだと話し合いました。なので、さまざまな方向を突き回して、そこから何が出てくるかを見てみようと話したのです」とDohi。

しかし、Stickmanにはそれほど長期間は固執しなかった。

「BRICKをやっていたときは、私はそれがとてもクールだと思っていました」とPope。「そして私がBRICKを会議で発表したときには、既にTony(Dohi)がStickmanを作るのを手伝ってくれていましたが、そのときの私の気持ちは、ああこいつ(BRICK)はもうクールじゃないなというものでした。なにしろ今や本当にクールなのはStickmanなのですから。そしてその後、私はオーストラリアに行き今度はStickmanを発表したのですが、私たちは既に研究所ではStuntronicを開発していたのです。なのでそのときの気持は、ああこいつ(Stickman)はもうクールじゃないなというものでした」と彼は冗談を飛ばした。

「しかし、それはずっと楽しいことでした。その道のりの一歩一歩を考えるたびに、恍惚とした気分になりました。しかし、課題はどんどん押し寄せてきます…そうした挑戦を受けることは楽しみでした」。

こうしたプロセスが、Imagineeringが全体として進む方法として、私を魅了して止まないものの1つなのだ。問題の糸を解きほぐすために、マネジメントと内部構造によって権限を与えられた人びとが居て、たとえ何が結果として得られるかがはっきりわからないときにでも仕事を進めることができるのだ。地球上で最も大きな企業たちは、皆似たようなR&D部門を持っているが、それを例えばApple のように、貸借対照表から切り離して考えている会社は、私の知る範囲ではほとんど存在していない。通常、R&Dの多くは、損益計算書のスプレッドシートに強く結びついているため、何が出て来るのかを見届けるまで待ち続けることは、本当に本当に困難なのだ。

数学、物理学、芸術、デザインのようなとても異なる分野の専門家たちを抱えることができることで、アイデアをテーブルに乗せて吟味して、片方の手ではストーリーテリングの問題を解きながら、もう片方では研究プロジェクトを行うことを可能になる。例えばもしこれをもう少し掘り下げたなら、目的のために役立つだろうか?ストーリーテリングが常に北極星として輝く限り、山を越えて導くガイドの光を得たことになり、反対側の端にたどり着いたときには、問題を解決することに結びつく様々なものを手にしていることができる。

「私たちは成功するかどうかがわからない、リスクの高いことを行える体制を保っています。なにしろ自分がやっていることの直接的な応用があるかどうかは、わからないのですから」とDohi。「しかし、ただそこに何かがあるかもしれないという直感は感じています、そのことが私たちに大きな範囲での自由を与え、可能性と単なるアイデアの周りを探究させるのです。それは本当に特権的なことですね。それこそが、私がこの場所を気に入っている理由の1つなのです」。

この遊びのプロセスと、反復、そしてストーリーテリングのゴールの追求は、Imagineeringの中に何度も何度も浮かび上がって来ているものだ。それは実際に、幅広い分野に対応した非常に賢い人々の集まりが、リーダーたちの中枢神経システムによって束ねられたものである。そうしたリーダーの1人が、ウォルト・ディズニーImagineering R&Dの所長であるJon Snoddyだ。彼は研究サイドとImagineeringの他の部門(パークの管理や、インタラクティブプロジェクトや、デジタル部門など)の天の間を結びつける手助けをしている。

そこには、無駄のない探究と、ストーリーに奉仕しないものの追求を有機的に抑制することを可能にする、経済学と組織に対するエゴを主張しない文化がある。Imagineeringの仕事を調査していた私は、しばしばそのプロセスがどれほど素晴らしいかということと、そのソリューションの巧みさを組織がどれほど伝えられているかの間には、大きな隔たりがあることに気が付いた。

ディズニーリサーチのホワイトペーパーは、新興テクノロジーに興味を持つ人々にとっては果てしなく魅力的だが、研究とパーク内での実用的な応用との統合ポイントは、多くの場合探究されないままだ。それでも、飛び抜けた成果だと感じるものを本当に見出したときには、彼らもそのことをきちんと理解し始めており、それを世界に伝えて行くためのよりよい方法も考え始めている。

実際、私たちの会話が終わる頃、Dohiはよいキャッチフレーズを思いついたと話したので、私は彼にその最高のピッチを促した。

「Stuntronicsの目標の1つは、私たちが不気味の谷を飛び越えることができるかどうかを知ることです」。

悪くない。

[原文へ ]

それぞれの味はかなりのものだ。事前にカットされて防腐剤が施されたものではなく、材料は全てその場でカットされたり挽かれたりしているのでフレーバーが前面に出ている。パティは柔らかすぎない程度のかみごたえだ。食べ終わった時は、チーズバーガーを食べた時によく感じる、脂っこさやお腹にどっしりくる感じ、満腹に伴う眠気のようなものはあまりない。

それぞれの味はかなりのものだ。事前にカットされて防腐剤が施されたものではなく、材料は全てその場でカットされたり挽かれたりしているのでフレーバーが前面に出ている。パティは柔らかすぎない程度のかみごたえだ。食べ終わった時は、チーズバーガーを食べた時によく感じる、脂っこさやお腹にどっしりくる感じ、満腹に伴う眠気のようなものはあまりない。