今週、NASAは探査機オポチュニティの火星上での12年目を祝うことになる。驚くべき点は、このマーズ・ローバー探査機は火星の地表で90日だけもつように設計されていたという点だ。

誰一人予期できなかっが、火星の地表の気象が探査機の活動に驚くほど好都合だった。また運営チームが創造性を発揮してソフトウェアにいくつもの改良を加えたことなどにより、NASAは現在もオポチュニティを活動させ、映像を受け取っている。

地球から6ヶ月半の長い旅を経て、オポチュニティは火星大気に突入し、パラシュートを展開、ロケットの逆噴射と底部のエアバッグを併用して地表に安全に降り立った。これが2004年1月のことだった。

地球から6ヶ月半の長い旅を経て、オポチュニティは火星大気に突入し、パラシュートの展開、ロケットの逆噴射、底部のエアバッグを併用して地表に安全に降り立った。これが2004年1月のことだった。

NASAがローバー探査機は火星で90日しかもたないはずだと考えた理由の一つは、火星大気中の埃だった。この埃はオポチュニティのソーラー・パネルを短時間で覆い、発電機能を喪失させるはずだと推定されていた。

地球より50%も太陽より遠い火星上で太陽光で発電を行うのは埃がなくても十分に困難な課題だ。NASAはオポチュニティのソーラー・パネルを出来る限り大きくデザインして太陽光を吸収させようとしたが、それでも探査機の寿命は数十日、うまくいっても数ヶ月で、誰も年単位で作動を続けられるとは考えていなかった。

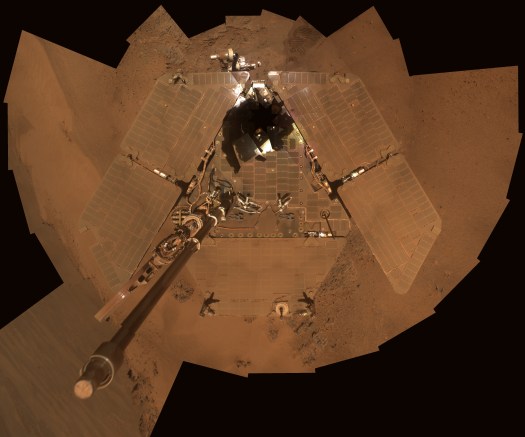

火星の埃でオポチュニティのソーラーパネルが埃をかぶる/ 画像提供:NASA

しかし世の中に幸運というのは存在するもので、火星の大気中で起きる旋風のような現象、通称「ダスト・デビル」が探査機のソーラーパネルから埃を吹き飛ばして清掃してくれることが判明した。

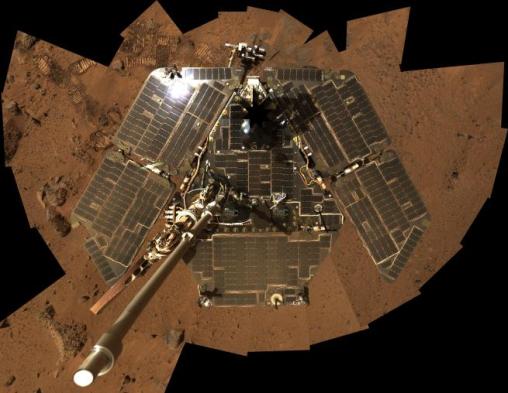

オポチュニティのソーラーパネルがダスト・デビルによって埃を吹き飛ばされる/画像提供:NASA

探査機の火星着陸後しばらくして、この現象はオポチュニティとNASAの運営チームにとって天与の機会であることが判明した。

しかし電力供給だけがNASAにとって問題であったわけではない。1年目に、活動中のオポチュニティは砂漠の砂に半分埋まってしまうという事態に遭遇した。

NASAのジェット推進研究所の専門家チームはオポチュニティのモックアップ〔実物大模型〕を作り、探査機を砂から抜け出させるためには車輪をどのように操作したらよいか、さまざまなシナリオをテストした。

こうしたハードウエア上の問題に加えて、ソフトウェアにも改良の必要が出てきた。NASAはきわめて遠距離からのリモート・アップデートにより資料探査、危険予知など探査機のさまざまな能力を改良した。

探査機を火星に送り込むというのはおそろしく金のかかるプロジェクトだ。もちろん人間を送り込むのに比べれば安いものだが、それでもNASAはオポチュニティを建造して火星に着陸させるのに4億ドルもの資金を必要とした。オポチュニティが当初の予定期間をはるかに超えてデータを収集し地球に送り続けていることは、NASAにとって同一のコストでより多量の貴重な情報を得られる機会を与えている。

NASAがオポチュニティを12年にわたって運用してきたことはエンジニアリングと創意工夫の勝利といっていいが、残念なことに 全員がそう考えているわけではない。NASAがオポチュニティを作動させるには年に1400万ドルかかる。また経年劣化によってオポチュニティの能力の低下も目立ってきた。

オポチュニティの資料収集分析装置のうち2つは故障により作動しない。一部の関節はときおりロックして動かなくなる。またフラッシュメモリの問題により、オポチュニティはときおり記憶喪失状態に陥る。

そうであっても、オポチュニティは偉大な科学的業績を挙げ続けている。近年、科学者は火星の古い地層を調べるためにオポチュニティを使っていくつもの巨大クレーターの内部を調査した。

オポチュニティはまた火星にはるか昔、水が液体として流れていたことを証明する上で決定的な役割を果たした。この事実から科学者は火星に生命が存在した時期があったはずだと推測するようになった。驚くべきことに、オポチュニティは人間の作った機械が他の惑星の地表で移動した距離の新記録を作った。

あちこちつぎはぎだらけになりながらも、オポチュニティは火星の厳しい環境の中で12年も作動を続け、まだ見ぬ火星の新しい映像を地球に送り続けている。オポチュニティはNASAにとって重要なシステムであるだけでなく、人類が火星を理解するための欠かせぬ資産だ。オポチュニティは今日も前進を続けている。

[原文へ]

(翻訳:滑川海彦@Facebook Google+)