Salesforceは、3月8日に創立20周年を迎えた。当時はOracleやSiebel Systems(シーベル・システムズ)などの1990年代のCRM市場の巨人たちを追いかけていた、この小さくて元気な企業が、今や本格的SaaS企業へと成長した。年間収益が140億ドルを超える同社は、これまで作られたものの中で最も成功している純粋クラウドアプリケーションである。

20年前の時点では、それは製品を出荷することを狙う、アイデアを抱えたスタートアップの1つに過ぎなかった。今では、同社の起業当時にまつわる伝説が語られるようになっている。それマーク・ザッカーバーグ氏の大学寮の部屋や、スティーブ・ジョブズ氏のガレージのようなものではなく、すべては1999年のサンフランシスコのアパートの一室から始まった。元Oracleの幹部だったマーク・ベニオフ氏と開発者のパーカー・ハリス氏がインターネット上で実行されるビジネスソフトを開発するためにチームを組んだのだ。彼らはそれをSalesforce.comと名付けた。

1999年の営業初日に、そのアパートに集まったほんのひと握りの従業員たちの中で、20年後の姿を想像できていた者はおそらくいなかっただろう。特にそれがドットコムクラッシュの始まる一年前だったことを思うとなおさらだ。

今や歓喜の頂点へ

すべては1999年3月8日に、サンフランシスコのモンゴメリー通り1449番地にあるアパートから始まった。そこがSalesforceの最初のオフィスが置かれた場所である。最初に集結した4人の従業員は、ベニオフ氏とハリス氏、そしてハリス氏のプログラミング仲間であるデイブ・メレンホフ氏とフランク・ドミンゲス氏だった。この場所を彼らが選んだのは、ベニオフが近くに住んでいたからだ。

1999年3月8にパーカー・ハリス氏、デイブ・メレンホフ氏、フランク・ドミンゲス氏、そして私はモンゴメリー通り1449番地に集まり、https://t.co/GcJjXaxGXzという会社を立ち上げ、ソフトウェアの終わりを世に宣告した(現在はクラウドと呼ばれているが)。おめでとう@parkerharris。素晴らしいこの20年を祝おう!

SaaS(Software as a Service)という名のもとに、最初に市場に投入されたものがSalesforceだ、という表現は正確なものではないだろう。この用語はその数年後に登場したものだからだ。実際に、当時は他にもたくさんのエンタープライズソフトウェアのスタートアップたちが、ビジネスをオンラインで行おうとしていた。たとえばその中には、後にNetSuiteに名前を変え、2016年にはOracleに93億ドルで売却されたNetLedgerなどがいた。

ほかにもオンラインCRM競合企業としては、Salesnet、RightNow Technologies、そしてUpshotといった企業が存在していた。いずれの企業も数年のうちに売却されることになる。だがSalesforceだけが独立した会社として生き残った、それは2004年に株式公開され、最終的には世界のトップ10のソフトウェア企業の1つに成長することになる。

共同創業者でCTOのハリス氏は、当初こうしたことが起きることは想像していなかったと、最近語っている。もちろんベニオフ氏とは出会っており、彼がなにか凄いことが起きると考えていることは知っていたのだが。「当時私達が20年後にこんなにも成功した企業となり、世界にこれほどの影響を持つようになるとは、私自身はほとんど想像していませんでした」とハリス氏はTechCrunchに語った。

止めるものは何もなかった

ベニオフ氏とハリス氏が出会ったのはまったくの偶然というわけではなかった。ベニオフ氏は、オラクルからサバティカル(長期一時休暇)を取って、インターネット上で実行されるセールスオートメーションツールを開発することに狙いを定めていた。一方ハリス氏、メレンホフ氏、そしてドミニゲス氏の3人は営業自動化ソフトウェアソリューションを開発していた。そして両者のビジョンが合体することになったのだ。しかし、クライアントサーバーソリューションを構築することと、オンラインソリューションを構築することはとても異なるものだった。

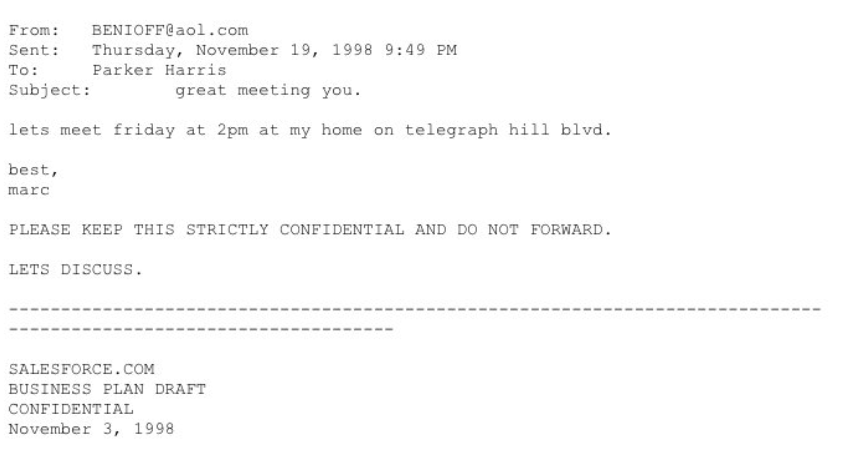

1998年に送られた、マーク・ベニオフ氏からパーカー・ハリス氏へのミーティング出席依頼電子メール(パーカー・ハリス氏の厚意による)

これが1999年だったということを思い出して欲しい。この頃にはサービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)という概念は存在していない。Amazonが2006年にAmazon Elastic Compute Cloudを発表するまでには、まだ何年も待たなければならなかった。そこでハリス氏と彼の勇敢なプログラミングチームは、スケール可能で成長するソフトウェアの開発とサーバーの提供を、自力で行うことになった。

「ある意味では、それが私たちを成功させた理由の1つなのです。何より先に、私たちは世界規模で考えなければならないことに気付いていたからです」とハリス氏は言う。解くべき問題は、ある大企業向けにCRMツールを1つ構築しては、その組織の需要に合わせて拡張して行ったり、それを次々に横展開して行ったりすることではなかったのだ。本当に行おうとしていたのは、人びとがサインアップするだけでサービスを使い始めることができるような方法を編み出すことだったのだ、と彼は語る。

「ある意味では、それが私たちを成功させた理由の1つなのです。何より先に、私たちは世界規模で考えなければならないことに気付いていたからです」(ハリス・パーカー氏)(Salesforce)

それはいまでは、ありふれたやり方に思えるかもしれないが、1999年にビジネスを行う方法としては決して一般的ではなかった。当時のインターネットは、消費者向けの無数のドットコムたちによって支配されていたが、その多くは翌年、またはさらにその翌年に破綻することになる。Salesforceは、オンラインでエンタープライズソフトウェア企業を立ち上げることを望んでいた。そうした試みをする企業は彼らだけではなかったものの、先行者の常として前例のない課題に直面し続けていた。

「当時『サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)』が世の中になかったために、ハードウェア層での最適化が行えなかったために、私たちは大規模マルチテナントと呼ぶソフトウェアを作成しました。そしてその上で、最適化を行ったのです。実際には、初期段階では私たちはとても小規模なインフラストラクチャを持っているだけでした」と彼は説明した。

夢を追い続けて

当初からベニオフ氏はビジョンを持っており、ハリス氏はその構築の責任を負った。2007年にZuoraの共同創業者となるティエン・ツオ氏がSalesforceの11番目の従業員になったのは、ビジネスのためのアパートオフィスがオープンして5ヶ月後のことだった。その時点では、まだ公式の製品は存在していなかったが、ベニオフ氏がツオ氏を雇ったときにはそのリリースは迫っていた。

ツオ氏が言うには、彼はプロダクトマネージャーとしての役割を期待していたのだが、彼のOracleでの営業経験を見たベニオフ氏は、彼をADR(Account Dvelopment Representative、マーケティングの集めた見込み客情報を、適切な営業チームに引き渡す役割)として雇用した。「私の本能は、この男に逆らうな、ただ引き受けよ、と告げていました」とツオ氏は語る。

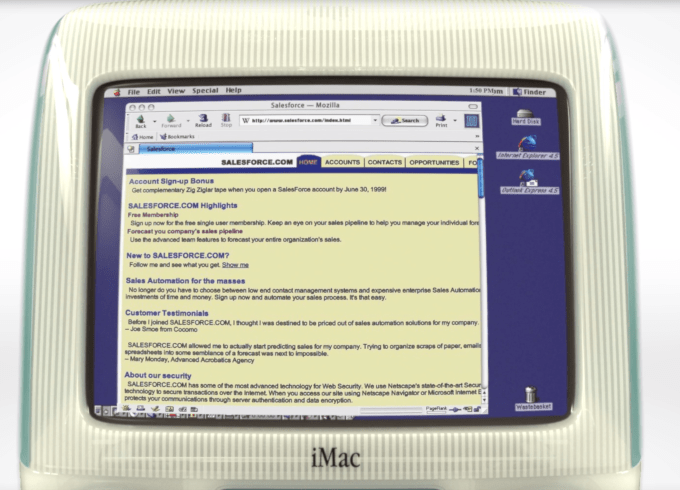

Salesforce.comの初期プロトタイプ(写真提供:Salesforce)

ツオ氏が指摘するように、少数の人間しかいないスタートアップでは、結局肩書には、あまり大きな意味はなかったのだ。「あなたの肩書が何だったかなど、誰も気にしません。私たち全員がそのような姿勢でした。コードを書くか書かないかの違いがあるだけです」と彼は言った。コーダーたちは、サンフランシスコ湾を眺めることのできる2階で隠れるように仕事をしており、ベニオフ氏からは彼らの邪魔をしていけないという厳命が下されていた。残りの従業員たちは階下にいて、顧客を獲得するために電話をかけていた。

「あなたの肩書が何だったかなど、誰も気にしません。私たち全員がそのような姿勢でした。コードを書くか書かないかの違いがあるだけです」(ティエン・ツオ氏)。

Salesforce.comのWayback Machine上の最初のスナップショットは、1999年11月15日のものである。洒落たものではないがCRMツールに期待するものがひととおりそろっていることがわかる。アカウント、連絡先、商談、予想、報告が、タブで分類されている。

このサイトが正式に立ち上げられたのは2000年2月7日だった。そのときの顧客数は200人だった。

遠い道のり

成功したスタートアップの背後にはみな、強力に推進するビジョナリーが控えているものだ。Salesforceの場合、その人物とはマーク・ベニオフ氏だ。彼が会社のコンセプトを思いついたとき、ドットコムブームは加速していた。それから1年か2年で、それらの多くは退場して行くのだが、1999年の時点は何でもありの状況だった。ベニオフ氏は大胆で無鉄砲で、そしてアイデアにあふれた人物だったのだ。

しかし、たとえいいアイデアであってもさまざまなな理由から上手くいくとは限らない。このことは多くの失敗したスタートアップの創業者なら骨身に染みて知っていることだ。スタートアップが成功するためには、この先どうなっていくかについての長期的なビジョンが必要である。ベニオフ氏はビジョナリーであり、そしてフロントマン、チャンピオン、チーフマーケターのすべてを兼ね備えた人物だったのだ。そう言われても彼は否定しないだろう。

The 56 GroupのマネージングプリンシパルでありCRM業界に関する複数の書籍(2001年に出版された「CRM at the Light」などを含む)があるポール・グリーンバーグ氏はSalesforceの初期ユーザーだった。彼によれば、初期の製品にはあまり感心しなかったそうである。ある記事の中ではそのエクスポート機能に対する不満を述べている。

当時のSalesforceの競合相手だったSalesnetは、グリーンバーグ氏の投稿に気付くと、その不満を自社のウェブサイトに掲載した。ベニオフ氏はそれを読むと、早速電子メールをグリーンバーグ氏に送信した。「私どもの製品に疑いを感じていらっしゃるようですね。説得力のある疑念は大歓迎です。納得していただけるよう話を聞いていただけるでしょうか?」グリーンバーグ氏は、ニューヨーカーらしく1行で返信したと語った。「お好きなように」。20年後、グリーンバーグ氏はベニオフ氏はその仕事をやってのけたと語った。彼をついに納得させたのだ。

「私どもの製品に疑いを感じていらっしゃるようですね。説得力のある疑念は大歓迎です。納得していただけるよう話を聞いていただけるでしょうか?」(初期のマーク・ベニオフ氏のメール)

SMBグループの共同創業者兼パートナーであるローリー・マッケーブ氏は、1999年にベニオフ氏がSalesforceを彼女のチームにプレゼンするためにやって来た当時は、ボストンのコンサルティング会社で働いていた。彼女はすぐにマーク本人に感銘を受けただけでなく、エンタープライズソフトウェアをオンラインにして、多くの企業の手に届くものにするという概念にも感銘を受けたと話す。

「彼は、SaaSでもクラウドでも、その他何と呼ぼうと構いませんが、そうしたものの舞台監督だったのです。決して他の人たちが素晴らしいビジョンを持っていなかったという意味ではありませんが、彼のドラムはひときわ大きく鳴り響いていたのです。そして、彼は非常に優れたストーリーテラー、マーケター、その他全てを兼ね備えた人物であるという事実に加えて、オンプレミスソフトウェアはほとんどのビジネスにとって手を出せないものであるという正しい認識を持っている人物だと思いました」と彼女は語った。

極端にやろう

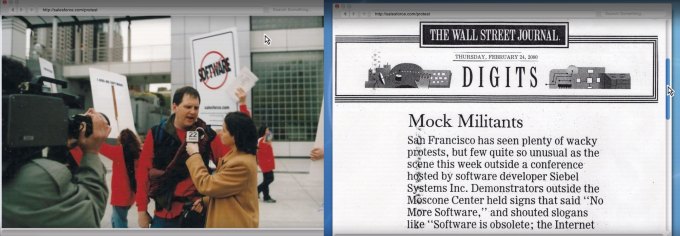

ソーシャルメディアが登場するよりも前の時代に、ベニオフ氏が世間の注目を会社に集めるために行った方法の1つは、ゲリラマーケティングのテクニックだった。彼はインターネット上のソフトウェアを説明する方法として「ソフトウェア不要(no software)」というアイデアを思いついた。2000年2月にモスコーンセンターで開催されたSiebelの会議に、彼は初期の従業員の何人かを「抗議」のために送り込んだ(下の写真)。彼は主要な競争相手の1つにゲリラ的に挑んだのだ、そのことによって、テレビニュースクルーたちによる十分な注目を集め、ウォールストリートジャーナルの中で言及されるほどの騒ぎを巻き起こすことに成功した。こうしたことはみな、まだ初期段階にあった会社にとって、貴重な宣伝となった。

写真提供:Salesforce

ブレント・ラーリー氏は、2003年に業界コンサルタントとして独立し、現在の自分の会社であるCRM Essentialsを立ち上げた人物だ。彼によればこの製品を売り込む力こそが、同社にとっての差別化の力であり、彼の注意を引いた点だと言う。「私はSalesnetやその他のものについても聞いたことがありましたが、Salesforceは本当に良い製品を提供していただけでなく、すでにそれを力強く推進していたのです。彼らは『ソフトウェア不要』の福音を全面的に打ち出すことで、この競争を有利に運んでいるように思えました。そしてそれもショー全体の一部だったのです」とラーリー氏は、Salesforceとの初めての協業体験について語った。

さらにラーリー氏は「私が最初にDreamforce(Salesforceの年次ユーザー会議)に参加したのは2004年でした、その年の会議は特に印象的なものでした。なぜならそれは2004年のエレクションデイ(米国の公職選挙の日)に開催され、ジョージ・W・ブッシュ大統領のそっくりさんがやってきて開会宣言を行ったのです。それが本物の大統領だと思った人もいたことでしょう」と付け加えた。

グリーンバーグ氏は、「ソフトウェア不要」キャンペーンは、ソフトウェアをオンラインで提供するというアイデアを、人間のレベルで語ったことが素晴らしいと語った。「マークが『ソフトウェア不要』と言うとき、もちろん彼自身はソフトウェアがあることは知っていました。ですが、彼が本当に素晴らしい点は、ビジョンを人びとに届ける力に長けているところなのです」。1990年代から2000年代初頭にかけてのソフトウェアは、主にCD(または3.5インチフロッピーディスク)の箱に入って出荷されていた。よってソフトウェア不要という言葉は、そうしたソフトウェアに直接触る必要がないことを人びとに理解させた。単にサインアップして使うだけでよいのだ。グリーンバーグ氏によれば、このキャンペーンは、当時提供手段として一般的でないオンラインソフトを、人びとに理解させる役に立ったということだ。

カルチャークラブ

Salesforceを会社として差別化している大きな要因の一つは、創業1日目から続くその企業カルチャーである。ベニオフ氏は責任ある資本主義のビジョンを持ち、その最初期の計画文書の中に、彼らの慈善1-1-1モデル(1%の誓約)を記している。そのアイデアとは、Salesforceの株式の1%、製品の1%、および従業員の労働時間の1%をコミュニティに提供するということだ。ベニオフ氏がかつて笑いながら述べたように、その誓約を行ったときには、彼らは製品を持っておらず、まったくお金を稼いでもいなかった。しかし彼らはその誓約を忘れず、他の多くの企業もSalesforceが生み出したモデルに従っている。

画像提供:Salesforce

Wildcat Venturesのパートナーであり、ジェフリー・ムーア氏(著書「キャズム」で有名)と「Traversing the Traction Gap」という本を共同で著したブルース・クリーブランド氏は、まさしくベニオフ氏がやったように、初期にカルチャーを確立しておくことが、スタートアップにとって不可欠だと語る。「CEOは、そうしたカルチャーを、自社の運営基準だと言い切らなければなりません。私たちが価値を置くのはそういうところなのです。こうすることで社員たちは、お互いに責任をもって日々の運営を行っていくのです」とクリーブランドは語った。それがベニオフ氏のやったことなのだ。

また別の要素は、顧客との信頼関係を築くことだった。これは今日に至るまでベニオフ氏が追求し続けているテーマである。ハリスが指摘したように、1999年の時点では、まだ人びとはインターネットを完全には信頼していなかったので、同社はクレジットカード情報をオンラインで入力することに対する抵抗を克服しなければならなかった。だがそれ以上に困難だったことは、利用する企業たちに、彼らの貴重な顧客情報をインターネット上で預けることに同意させることだった。

「私たちは規模について考えるだけでなく、顧客の信頼をどのようにすれば得られるのかについても考えなければなりませんでした。顧客に向かって私たちは、ご自身で管理なさるよりも、私たちの方が同等以上に良い情報保護をご提供できますと説得したのです」とハリス氏は説明した。

成長する

同社はもちろんこれらの抵抗を克服し、さらに進むことができた。現在Oktaで共同創業者兼CEOを務めているトッド・マキノン氏が2006年にエンジニアリング担当副社長としてSalesforceに入社したのは、会社が1億ドル規模の会社に成長を始めた頃だった。彼は当時を振り返り、ある程度の成長痛があったことを語る。

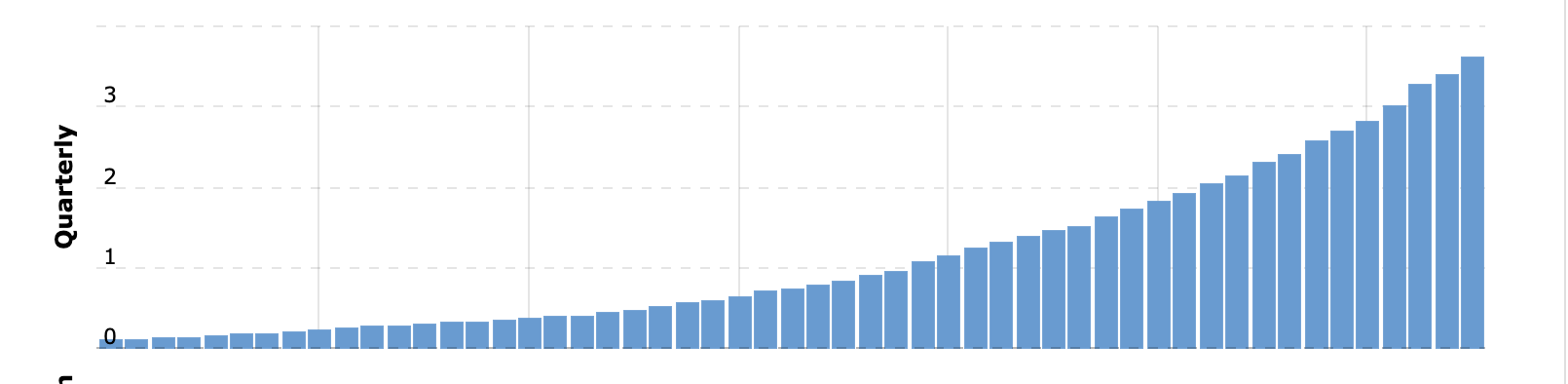

2006年から現在に至るSalesforceの収益の成長(グラフ出典:Macro Trends)

彼が就任したとき、Salesforceは3台の中規模Sunサーバーを、コロケーション施設に置いて運用していた。マキノン氏はそれは現代の基準から考えるとハイエンドとは言えないものだったと言う。「現代のMacBook Proに搭載されているものよりもおそらく少ないメモリーしか搭載されていなかった筈です」と彼は笑いながら言った。

着任時には同社にはまだ13人のエンジニアしかおらず、実際のインフラストラクチャへの要求はまだとても低かった。それは彼が任にあたっていた6年の間に変わることになるのだが、彼が入社時点ではそれは上手く動作していた。5年以内に、それは劇的に変化したと彼は語る。その当時同社は自社データセンターを運営し、Dell X86サーバーのクラスタを運用するようになっていたが、変更は不可避だった。

その変更を行うために、彼らはもう一度Sunに戻って、そのとき売られていた最大のサーバーを4台購入し、そしてすべてのデータを転送した。問題は、Oracleデータベースがうまく機能していなかったことだった。そのため、マキノン氏が語ったところによれば、Oracleのラリー・エリソン氏に電話をかけることになった。設定について話を聞いたエリソンは、どうしてそのような設定にしているのかと質問してきた。彼らがそれを設定した方法は単純に上手くいかないやり方だったのだ。

彼らはそうしたことをすべて解決して、先に進むことができたが、こうしたことは現代のスタートアップなら出会うことのない危機だっただろう。なぜなら現代なら企業は自社ハードウェアではなく、クラウドインフラストラクチャサービスを利用するからだ。

ウィンドウショッピング

これとほぼ同じ時期に、Salesforceは買収を通じて成長する戦略を開始した。2006年には、その後続いていく買収の最初の1社として、Sendiaという名の小さなワイヤレステクノロジー企業を1500万ドルで買収した。これは最初のiPhoneが発売される1年前の2006年の時点だが、同社はすでにモバイルについて考えていたのだ。

昨年、同社は52回目の買収を行った。これはこれまで行ったものの中でも最も高額なものだった。MuleSoftを65億ドルで買収したのだ。そのソフトウェアを使うことでSalesforceの顧客はオンプレミスとクラウドの世界の橋渡しを行うことが容易になる。グリーンバーグ氏が指摘したように、これは会社からのメッセージに大きな変化をもたらした。

「SalesforceによるMuleSoftの買収により、バックオフィスとフロントオフィスの間、およびオンプレミスとクラウドの間のサイクルを、ほぼ完全に自己完結させることができるようになりました。そして突然気付くのです、彼らは『ソフトウェア不要』と言っていないということに。彼らはオンプレミスを攻撃していないのです。おわかりのように、そうした話はみな脇へ追いやられてしまったのです」とグリーンバーグ氏は語った。

成長して優先順位が変化していく中で、完全に一貫性を保てる企業は存在していないが、もしどのように成功する企業を成長させるべきかの青写真を、スタートアップとして探しているのなら、Salesforceは学ぶべきとても優れた企業である。20年が経った今も、彼らは成長し続けており、まだ強くなっている最中だ。そして責任ある資本主義のための力強い発言力でもあり続けている。仕事をしながら多くのお金を稼ぎ、コミュニティに対しても還元を行っている。

さらに学ぶことができるもう一つのレッスンは、これで終わりではないということだ。20年というのは大きな節目だが、成功した組織にとっては長めの1歩に過ぎないのだ。

画像クレジット: Getty Images

[原文へ]

(翻訳:sako)