MITの研究者たちが作った、まだ実験段階の太陽電池は、パネルの一定面積あたりの電力生成量を増加し、太陽熱の利用効率を上げる。しかも、それに関する科学者たちの説明が、すごくクールだ: “まだ完全に最適化されていない配列でも、ショックレー-クワイサーの限界(Shockley-Queisser limit)を超えることができた”。

ショックレー-クワイサーの限界はもちろんフィクションではなく、太陽電池のエネルギー効率の理論的最大値だ。それは、いちばん多く使われているシリコンベースの製品で32%程度、とされている。

この限界は、電池を重ねるなどの工夫で克服できるが、今回の研究チームの一員である博士課程の学生David Bierman(上記の説明をした人)によると、もっと良い方法は熱光起電(thermophotovoltaics)だ。太陽光をいったん熱に換えて、それをさらに、電池が吸収しやすい光として再出力する。

えーと、つまりこういうことだ: 太陽電池は特定の波長の光で効率が最高になる。紫外線は短すぎるし、赤外線は長すぎる。だいたい600nm(オレンジ色の可視光線)ぐらいがパーフェクトだ。太陽から来る光は、さまざまな波長の光で構成されていて、600nmはその一部にすぎない。そこで、太陽電池が太陽光から生成できるエネルギーの量には限界がある。それが、ショックレー-クワイサーの限界の論拠のひとつだ。

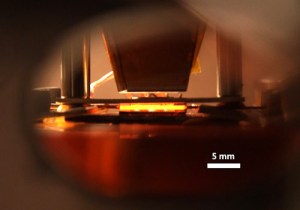

Biermanらのチームは、太陽と電池のあいだに一工程を加えた。それは、“細心の工程で作られたカーボンナノチューブの構造体”を利用することだ。“カーボンナノチューブは、太陽光の全スペクトルをほぼ完全に吸収できる”、とBiermanはMITのニュースリリースで述べている。“光子のエネルギーのすべてを熱に変換できる”。

従来の太陽電池では、熱はエネルギーの浪費にすぎないし、電池の動作の邪魔にもなるので、嫌われていた。でもこのやり方では、熱は浪費を許されない。むしろ、カーボンナノチューブが熱を光に戻すのだ。しかもその波長は正確に、光起電電池にとって最適の波長だ。

結果は、効率の大幅アップだけではない。熱は、光と違って保存や移動が楽にできる。日中の太陽光をすべて熱に変換して保存すれば、それを必要に応じて光に変換できる。たとえば、夜などに。言い換えるとこの技術は、太陽光を後(のち)の利用のために保存する。

実験の結果が理論を確証し、プロトタイプのTPV(熱光起電)電池の性能は期待どおりだった。しかしこの技術が研究室を出るためには、複雑なカーボンナノ素材の量産という、難題の克服が必要だ。だから、来年や再来年にあなたが熱光起電を利用していることは、ありえないだろう。でも、とても大きな将来性のある技術だから、実用化されないまま終わるとは思えない。

この研究は、Nature Energy誌に発表されている。