「既存の義足にはまだまだ不便な部分がある。自分自身、義足のユーザーであり1人のエンジニアでもあるからこそ、もっといい義足を自ら開発しよう。そんな思いで始めた」

そう話すのは、BionicM(バイオニックエム)で代表取締役を務める孫小軍氏。同社では現在ロボティクス技術を活用した“次世代のハイテク義足”を開発している。

チームを率いる孫氏は、学生時代からの義足ユーザーだ。大学卒業後はソニーでエンジニアとして働いていたが、義足の課題点を自らの手で解決するべく、会社を辞めて東京大学の博士課程に進学。ヒューマノイド技術を応用した義足の開発に取り組んできた。

そのBionicMは3月18日、研究開発のスピードをさらに加速するべく、UTEC(東京大学エッジキャピタル)から資金調達を実施したことを明らかにしている。具体的な金額は非公開だが億単位の調達になるという。

既存の義足に課題を感じ、東大のロボット研究室へ

BionicMのメンバー。右から3人目が代表取締役を務める孫小軍氏

中国で生まれた孫氏は、9歳の時に病気が原因で片足を切断している。「当時中国では補助制度もなく、義足自体も高価なものだった」ため、それ以来は松葉杖を使ってずっと生活をしてきた。

そんな孫氏が義足ユーザーになったのは、交換留学を機に日本で暮らすようになった学生時代。「松葉杖から義足になることで両手も自由になり、生活の幅も広がった」と当時を振り返る孫氏は、東北大学、東大大学院を経てソニーに入社し、エンジニアとして勤務する。

ただ、義足を使う生活が続く中で、次第に既存の製品には改良できる点があると感じるようになった。

「階段の昇り降りが大変だったり、常に自分で力を入れていないと動かないから疲れやすい。例えば椅子から立ち上がる場合、義足は膝が曲がった状態では力が入らないのでもう一方の足にかなりの力を入れる必要があり、高齢者などは苦労する。安全性の面でも膝折れしてしまい転びやすいという問題もあった」(孫氏)

冒頭でも触れた通り、孫氏は自らの手で新たな義足を開発すべくソニーを退職。再び活動の場を東大へと移すことを決断する。

進学先として選んだのは、ヒューマノイドロボットを研究する情報システム工学研究室(JSK)。グーグルに買収されたSchaftや、産業用ロボット分野で事業を展開するMUJINの創業メンバーもルーツを持つ、この分野では日本有数の研究室だ。

まさに現在BionicMで開発するロボット義足も、ここで学んだ最先端のロボティクス技術を取り入れたもの。当時は誰も義足の研究をしておらず手さぐりで始めたそうで、本格的に義足を作る上では資金が全くなかったという。

そこで2016年にJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)が運営する大学発ベンチャーの支援制度「START」に応募。このプログラムでは申請フローの途中でVCなどの事業プロモーターがつく仕組みになっていて、当時からBionicMをサポートしてきたのがUTECだった。

実際にBionicMを法人化したのは2018年12月のため、同社は設立から間もない生まれたてのスタートアップと言える。ただプロジェクト自体は孫氏の熱い思いから発足して、数年に渡って続いてきたものだ。

寡占市場ゆえに、技術革新が進んでこなかった義足市場

そもそも義足は切断箇所を入れる「ソケット」と、膝や足の役割を担う「膝継手」「足部」などのパーツから構成される。

ソケットは足を切断した位置に限らず必ず必要になるもので、切断箇所と義足をつなぐ役割。体にフィットしたものを選ぶ必要があり、義肢製作所でオーダーメイドのものを作る。一方で膝継手や足部などはメーカー側が大量生産していて、BionicMもまさにこの2つのパーツを手がけている。

孫氏によると、膝継手や足部などの義足パーツは「受動式」「電子制御型受動式」「能動式」の3タイプに分かれるという。現在活用されているものの大部分はオーソドックスな受動式タイプ。自転車に例えるとシンプルなママチャリに近く、機能に限りがある分、価格も平均で数十万円〜100万円ぐらいとコスト面でメリットがある。

電子制御型受動式はギアのついた自転車をイメージしてもらえるとわかりやすいかもしれない。受動式を少しアップデートしたもので、その分価格帯も200万円前後に上がる。

そして3つ目の能動式がいわゆる電動自転車のように、最もハイスペックなものだ。ユーザーの負担が削減される一方で、高価格になりがちなのが課題。現在市場に出回っているものは1000万円ほどするという。

BionicMが手がける義足もこの能動式に分類されるもので、既存の製品よりも性能を上げつつ200万円ほどで提供することを目標にしているという。

本当にそこまで価格を下げることが可能なのか気になるところだが、実はこの市場は「全体の70%のシェアを大手3社が握っている寡占市場」であり、価格の競争や新しい技術の採用など変革がほとんど起こっていないのだそう。

だからこそ新たな義足を開発する意義もあるし、スタートアップが市場を切り開くチャンスもある。モーターやバッテリーなどロボット義足に欠かせない部品の改良が進んでいるのも追い風だろう。その考えは創業前からBionicMをサポートしてきたUTECの井出啓介氏にも共通する。

「寡占化によって義肢の市場はおかしな状況になっている上に、テクノロジーの恩恵を十分に受けられていないため市場環境的にもスタートアップが戦える余地が十分にある。そこに日本の最先端のヒューマノイド技術を応用した製品が出てくることは、価値の高いこと。今はアジアから主要なプレイヤーが1社も出てきていないが、この技術は日本に限らず中国やインドなどアジア諸国でも展開できる」(井出氏)

様々な局面でユーザーをアシストする、ハイブリッド型義足

現在BionicMが研究開発を進めているのは、ロボット技術を基に人間の自然な歩行をアシストする義足だ。複数のセンサーを搭載したこの義足は、足を降り出す際や障害物とぶつかった際など、様々なシーンにおいて歩行環境やユーザの意図を検知できる。

左が受動式の義足、右が現在BionicMが開発する能動式の義足。段差などの障害物にぶつかった際、受動式の義足では膝がカクッと折れてしまうことがわかる

歩行時であれば振り出す動作をアシストすることで、身体への負荷を抑え自然に歩けるようにサポート。段差などにつまずいて膝折れしてしまうような場面でも、その状態を把握して動力を駆動させることで転ばないように支える。

受動式の義足では負担となっていた椅子から立ち上がる動作についても、アシスト機能によって両足に均等に体重をかけながら楽に起立することができる。

もちろん能動式の義足を開発するプレイヤーは他にもいるが、上述した通りイノベーションがあまり進んでいない。実際、市場に出回っているものには値段の高さ以外にも重さを始め、使い勝手が悪い部分があるそう。

中でもネックとなるのがバッテリーが切れてしまうと“電池切れのスマホ”のように全く使い物にならなくなってしまう点だ。

その問題を解決するため、BionicMではハイブリッド型の義足を開発している。つまり普段はハイスペックなロボット義足として力を発揮し、仮にバッテリーが切れてしまった場合にも受動型の義足として使うことができるという仕組みだ。

その他バッテリーを小型化することでこれまでの製品よりも30%ほど軽量化するなど、ユーザーの負担が少なく、楽に使える義足の実用化を目指している。

「普段生活をしていて意識することはないかもしれないが、人間の足は非常によく出来ていて、それを機械を使って模倣するのはとても難しい。体に装着するものなのでできる限り小型で軽くしないと使えないし、人間に近い動きを制御するのも簡単なことではない」(孫氏)

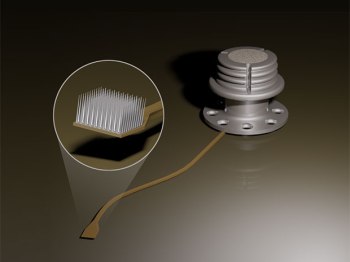

現在作っている膝部分のプロトタイプは4代目。試行錯誤しながらアップデートを繰り返す日々で、今は10月に神戸で開催される国際義肢装具協会の世界大会で製品を披露することが目標。製品化は2020年春を目安にしているという。

「自分もそうだったが、病気や事故によって止む無く足を切断する人もいる。そんな人達が健常者と同じように自信を持って生活できるように、まずはマイナスをゼロにできるような義足の開発を目指す。また、今は義足を周りに見られたくないというユーザーも多い。ゆくゆくは見た目にもこだわり、義足の文化自体も変えられるようなチャレンジをしたい」(孫氏)