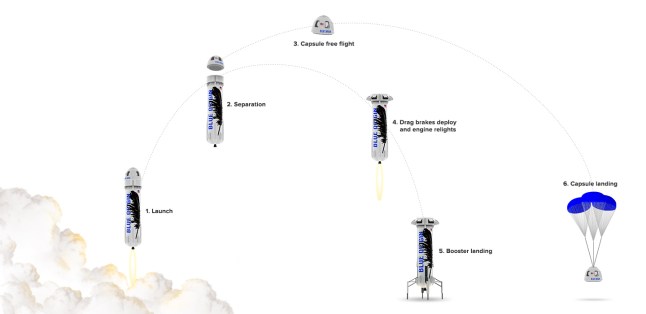

昨夜、東部標準時午後4時43分、イーロン・マスクの宇宙企業、SpaceXは(ISS(国際宇宙ステーション)への補給物資を搭載した衛星を無事に打ち上げた。同時にSpace Xはこの打ち上げで使用されたロケット・ブースターを洋上を自律航行するドローン艀に垂直に軟着陸させることについに成功した。

SpaceXはこれ以前に4回、ドローン艀への使用済みブースターの垂直着陸を試みているが、すべて失敗に終わっていた。Space Xは昨年12月にブースターの垂直着陸を成功させているが、この時は洋上の艀ではなく、Falcon 9を打ち上げたずっと安定した地上基地が用いられた。

今回の航行する艀への軟着陸はしたがってまったくレベルが異なる成功といえる。地上プラットフォームに比べて洋上を自動航行する艀への軟着陸が本質的に困難な事業であることはもちろんだ。

SpaceXは航行する艀への着陸を選んだが、この場合ロケットは着陸にあたった大きな水平移動速度を確保しなければならない。しかしSpace Xのロケットが最大打ち上げ能力を発揮するためにはブースターの洋上への着陸が必須となる(この場合、地上基地に戻るためにはブースターは余分の燃料を必要とする)。

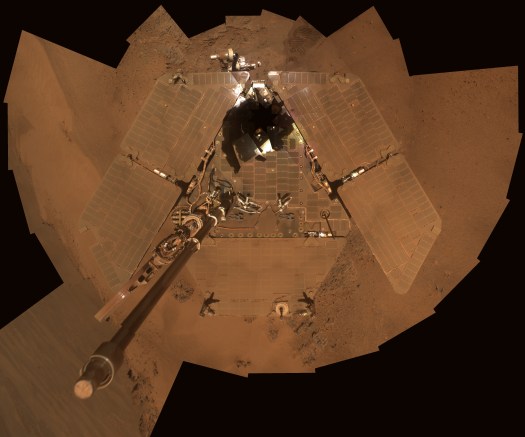

SpaceXの1段目(ブースター)が自動航行艀、Of Course I Still Love Youに着陸する

こうした点から、ある種のミッションにおいては洋上着陸がブースターの回収の唯一の手段だった。

今回、SpaceXが用いたドローン艀は2013年に亡くなったSF作家、イアン・バンクスの作品に登場する船に敬意を表して“Of Course I Still Love You”と名付けられている。

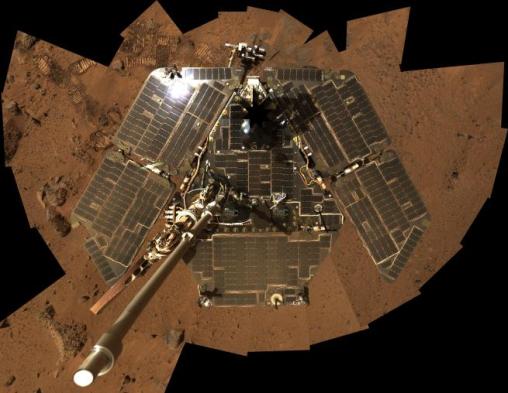

SpaceXのドローン艀の画像( SpaceX提供)

しかしブースターの軟着陸は再利用への第一歩にすぎない。打ち上げ費用の大幅削減を実現するためには同じブースターが大きな手間なしに繰り返し利用できなければならない。

その意味で今回のブースター軟着陸の意味はビデオを見ただけで正確に判断するのは難しい。このブースターが次の打ち上げに利用できるか、そのためにどの程度のコストがかかるかは今後の詳しい分析に待たねばならないだろう。

ロケットの回収は大きな関心を集めたが、今回のロケット打ち上げの目的はあくまで7000ポンド〔3.2トン〕の貴重な補給物資をISSに届けることにあった。Space XはNASAとの間で20回の物資補給ミッションの実施を契約しており、今回はその8回目にあたる。

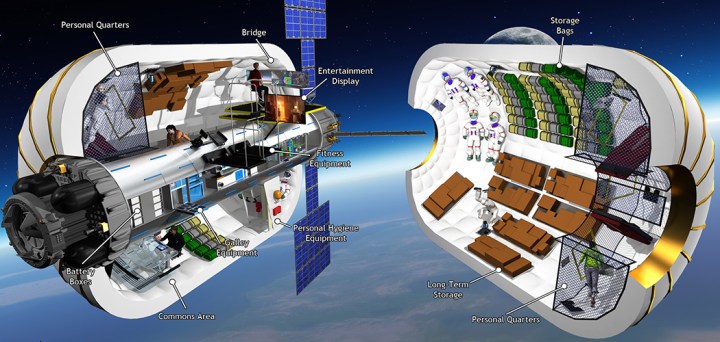

ISSに付加される膨張式BEAM居住区(画像NASA提供)

今回の補給物資で特筆すべきなのはBigelow Aerospace製のコムボートのように膨張させる宇宙居住区、BEAM (Bigelow Expandable Activity Module)だ。BEAMを搭載したDragonカプセルは現在ISSに接近中であり、日曜朝に到着するはずだ。

[原文へ]

(翻訳:滑川海彦@Facebook Google+)