VIDEO 電気羊が牧草地を歩き、そして本物のような鳴き声をあげるというような時代には、まだ少々距離があるようだ。しかしロボット工学の研究者たちは、ずっと四足歩行の生き物たちから学び続けている。動物から工学的治験を得ようとするバイオロボティクスという分野だ。研究機関のひとつにスイス大学(Swiss University)発のÉcole Polytechnique Federale De Lausanne がある。ここには欧州委員会も資金を提供している。この研究機関から、このたびCheetah-Cub が発表された。ここで実現したのは、ペットの猫程度の大きさの四足歩行ロボットだ。

Cheetah-Cubという名前が示す通り(直訳すればチーターの赤ちゃん)、ネコ科の動物の動きを工学的に再現しようとしている。腱はストリング(紐)状のもので代替し、脚部に埋め込まれたアクチュエータが、筋肉の働きを再現する。おかげでロボットは猫のように走り、しかも研究者のAlex Sproewitzが言うところによると、このサイズ(30kg未満)としては最速の動きを見せるのだという。実物を見ると、第一印象としてはBoston DynamicのBig Dog を小型にして、ちょっと(ほんの少し)可愛らしくしたものという印象をうけるかもしれない。もちろんBigDogの方が速いが、Cheetah-Cubの足の長さはわずか15cmだ。これで最高速度は自身の大きさ7つ分程度となる秒速1.42mを記録するのだから大したものだ。

Cheetah-Cubの研究では、まず高速歩行の実現を意図してきた。その方向で本体のデザインも決定したのだが、但しそれだけではなく、凸凹の地面でも歩けるようにするということが考慮されている。Sproewitz曰く、BigDogにも見られる「立ち続ける」能力を備えたのだとのこと。足を使って移動するロボットに、凸凹面への対応力を備えるのはメカトロニクス的設計面でも、制御面でも非常に難しいことなのだそうだ。急ぎ足で動く動作テストの様子をみると、やや不気味な感じもする。しかしどうやらロボットが人間より速く走り回る世界というのが、すぐに訪れることはないようだ。

「それにしてもちょっと不気味だ」と感じている人には朗報だが、このCheetah-Cubがすぐに商品化される可能性もなさそうだ。このプロジェクトはあくまでも研究が主目的のものだ。こうした動物型ロボットの反映のためには、バイオメカニクス、神経工学などを巻き込んだ学際的研究を積み重ねていく必要があるのだろう。

歩行型ロボットの開発には、生物学的な研究も必要となってくるのだろうか。Sproewitz曰く、こうしたロボット研究にも「bio-inspired」のものと、「bio-mimicking」なものがあるのだとのこと。Cheetah-Cubは前者になるのだそうだ。Cheetah-Cubの前足は3つの部分から構成されているが、これは猫の形態をそのまま模倣したものではなく、「bio-inspired」という方向から実現したものであるとのことだ。「まず実際の足を参考にして折りたたみ式の3部構造を採用することとし、そしてそこに工学的な要素をいろいろと付け加えていって動作するようにしていったのです」とのこと。

実際のものを参考にしながら、そこに機能面での追加を行なっていくという方式は移動制御(locomotion control)面でも採られたアプローチであるとのことだ。「ロボットに登載した中枢パターン発生器(central pattern generator:CPG)は、動物に存在するものの簡易版というようなものです。完全なもの(脊髄など)を実装しようとするのは現実的な目標たり得ません。生物の中枢神経系はあまりに多機能であり、非常に複雑な情報ネットワークなのです」。このようにSproewitzは述べている。「研究者の全活動期間を費やして、ようやく神経系のごく一部について何かがわかるというのが現在の研究レベルであるのです」。

「私たちの採用した中枢パターン発生器は非常にシンプルなものです。実際の動物に存在する移動制御関連神経系ネットワークというのは非常に複雑なものであろうと考えられます。但し、ヤツメウナギやサンショウウオなどの、単純な脊椎動物時代から、人間にいたるまで引き継がれているものもあると思うのです。実際、Biorobでもヤツメウナギやサンショウウオロボットの研究成果として、今回のCheetah-Cubが生まれてきたのです」。

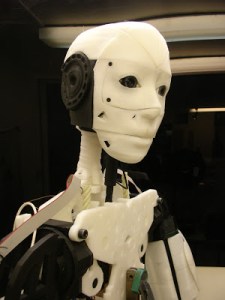

[Image: Biorobotics Laboratory, EPFL]

[原文へ ]

(翻訳:Maeda, H)