モバイルゲームのアイテム課金といえば、ほかのプレイヤーより速く何かを達成したいとか、強くなる何かのためにお金を出して優越感や満足感を得るためのものという印象を持っていたのだけど、2009年創業のスタートアップ企業、HEROZ(ヒーローズ)が提供するオンライン将棋対戦「将棋ウォーズ 」のちょっと変わった「アイテム」の話を聞いて、こんなマネタイズもあったのかと膝を叩いた。

「将棋って偶然性がない実力の世界なので、モバイルゲームのようにお金をかければ勝てるわけではないんです。羽生善治名人には勝てません。そこで人工知能(AI)を投入しているんです」

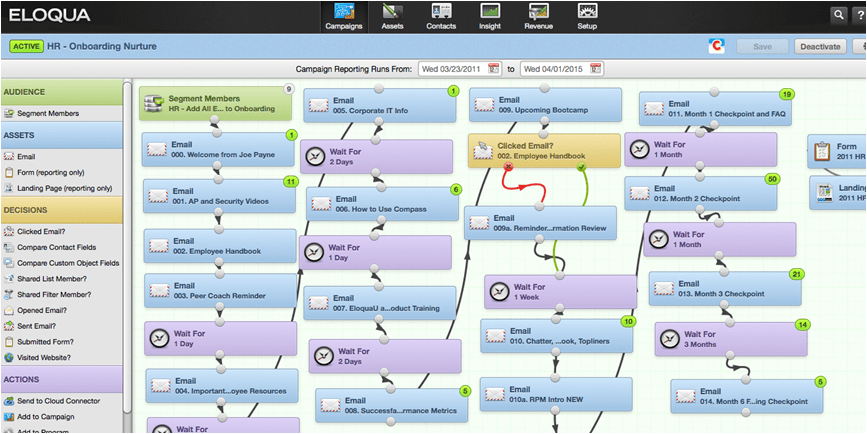

HEROZの共同創業者で代表取締役の高橋知裕氏によれば、同社が2012年から提供している「将棋ウォーズ」の課金アイテムは、世界最強の人工知能(AI)による「5手分の指し手」なのだという。ユーザーは1回100円で「棋神」と呼ばれるAI搭載の将棋の神キャラを召喚することができる。この棋神が、その局面に合った最良の5手をユーザーに代わって指してくれる。HEROZはゲーム含めた他のエンターテイメント系のアプリ開発経験もあるため、最近のゲームに見られる派手な演出でババーンと最強の手を指してくれる(上の右画面)

このAIはプロ棋士に勝利した世界最強レベルで、普通の人はもちろん、プロ棋士でも簡単に勝てるようなものではない。

上達の「お手本」を示す指導役としてのAI

こう説明すると、なんだ、やっぱり勝つためのチートのようなものかと思うかもしれないが、実は棋神を使うのは1局あたり1、2回というユーザーが多いという。実力勝負の世界なので、AIに代理で打ってもらって勝ったとしても何も嬉しくないからだ。では、なぜユーザーが棋神を呼ぶかというと、それは学びのためだ。

「勉強でもスポーツでもゲームでもお手本って必要じゃないですか。それと同じです。AIにリアルタイムで教えてもらえるんです。だから棋神が使える将棋ウォーズは、eラーニングも兼ねているんです。ユーザーの方には将棋で強くなりたいっていう人が多くて、ただ単に勝ちたいという人は、そんなにいません」

「実は初心者よりも上位の人同士のほうが棋神を使います。それは、より局面が難解だからです。上級者ほど感動するみたいですね。なるほど、こういう手があったのか、と」

ちなみに、棋神が指しているのか人間が指しているのかは対局相手には表面上は分からなくなっているそうだ。

将棋は1局が平均して100手ぐらいで、双方50手ずつ。終盤で明らかに勝ち目がない局面には棋神は使えないので、このアイテムが使えるのはせいぜい1000円分ぐらいまで。将棋に限らないが、一流のプロに個別指導を受けると1000円などでは済まない。だから、棋神を使うことは将棋ファンのユーザーにしてみれば「安い」のだそう。その局面で打つべき手を教えてもらえる上に、デジタル対局なので後から棋譜を振り返れるというメリットもある。

最強の将棋プログラムを作る人工知能研究者たち

「指導者としてのAI」という新たなマネタイズ手法を得た将棋ウォーズだが、これが可能になった背景には、アルゴリズムの改善とコンピューターの高速化があるという。

コンピューター将棋が初めて人間のプロ棋士に勝ったのは、2012年のこと。チェスで世界チャンピオンのカスパロフがIBMのディープブルーに負けて話題になったのが1997年というのを考えると、割と最近のことだ。

HEROZには人工知能の研究者として広く知られたプログラマ達がいる。当初インターンとしてHEROZに参画した山本一成氏はその一人で、東京大学将棋部の出身で、山本氏が開発している将棋プログラム「Ponanza 」こそが、現役のプロ棋士に勝利した初めての将棋プログラムだ。HEROZ共同創業者の林隆弘氏もアマ将棋の世界選手権で優勝したり、朝日アマ名人戦他で多数全国優勝した経験もあるほどの将棋の指し手。

アイテム課金の理由が指導にあるとしたら、強くなければ意味がない。もともとオンラインで将棋AIを提供する競合サービスというのはほとんどないそうだが、HEROZがこの分野で「他社には真似ができない」(高橋氏)と胸を張るのは、AIエンジンの開発競争で先頭を走っているという自負があるからだそうだ。

HEROZの売上規模に占める対戦型ストラテジーゲームの割合は徐々に拡大しており、将棋ウォーズは2014年末に累計1億局の大台を突破。1日の将棋対局数は現在20万局以上という。同時期、AI分野での取り組みが評価されてRed Herring Globalのトップ100にも選出 されている。HEROZ自体は、モバイルアプリの売上が大きく拡大し、過去3年間で売上規模が約20倍になったことから日本テクノロジー Fast50で1位を受賞 している。

人間とAIによる切磋琢磨は始まったばかり

すでに将棋ではプロ棋士が負け始めている。チェスに至っては世界チャンピオンが負けてから10年近くが経過している。将棋もチェスも偶然性がなく、すべての情報がプレイヤーに見えている「完全情報ゲーム」だ。理論的には打つ前から最善手があって、対局前から勝ち負けが決まっている。「解明されてしまったゲーム」に人間は興味を失わないのだろうか?

そう思ったのは素人のぼくの勘違いで、現状は全く違うらしい。

人間のチャンピオンが負けてしまうほどAIが強くなることと、盤面の組み合わせ全てを解析しきる「完全解析」は全く意味が異なるという。ゲームとしての完全解析が終わるのは、チェスも将棋もはるか遠い未来のこと。盤面の組み合わせが将棋などよりはるかに少ないオセロでは1960年代にはAIが人間よりも強くなっているが、それでも完全解析にはほど遠い。探索空間が広すぎるのだ。

オセロは本当にAIが強くなりすぎてしまって、もう対局している人間が「指し手の意味が理解できない神のような手」に思えることが良くあるぐらいだそうだ。これに対してAI将棋では、ときどき人間が想定していない手が繰り出されるものの、そうした手こそが人間とコンピューターとが互いに切磋琢磨して将棋の未探索領域を開拓している現場という。

「1997年にディープブルーが出てどうなったか。チェスは成長しているんです。コンピューターは人間のプレイヤーが自己を高めるツールにもなっています。プロはコンピューターを使って研究しています。こういう局面だと何が良いかを指し示してくれる」

「チェスの元世界チャンピオンのカスパロフさんが来日して羽生善治名人とチェスで対戦したとき、両者とも同じことを言っていました。コンピューターが成長して、人間が考えなかった手筋を考えてきたんです。コンピューターと人間が一緒に成長しています。テクノロジーって人類の進化のためにあると思うんです。AIが出ることによって、気付かなかったことが発見できるようになる」

将棋の世界でも、あるとき森内俊之名人(当時)というトップ棋士が指した新手が、将棋AIが指した手だったと話題になったこともあるという。昔は良いと言われた手筋が、最近になってそうではなかったと分かるようになったのも膨大な棋譜がコンピューターに蓄積、解析できるようになってきたからだという。こうした事情もあってか、むしろ将棋人口は増加傾向にあるという。

将棋1270万人、バックギャモン3億人、チェス7億人

HEROZは将棋ウォーズでやってきた「AIを活用したボードゲームのオンライン対戦」を、2014年5月からバックギャモンでも「BackgammonAce 」(バックギャモンエース)として提供している。「グローバル風のデザインにして、将棋ウォーズで培ってきたサービス性を入れていく」(高橋氏)といい、すでに世界150カ国以上でプレイされているそうだ。

VIDEO

将棋はあくまで日本のゲームだ。プレイヤー数は増加傾向にあるといっても1270万人にすぎない。これが囲碁となると5000万〜6000万人のプレイヤーがいる。そして世界最古のボードゲームと言われるバックギャモンは全世界で3億人のプレイヤー、チェスに至っては全世界で7億人がいると言われているそうだ。

「バックギャモンはトルコ発祥で、中東では地面に描いてやるぐらいだそうです。日本のバックギャモン人口は小さいですが、世界チャンピオンが日本から3人出てきています。チャンピオンはコンピューターが強いところ、先進国から出てくるんです」

日本から出てきたチャンピオンの1人、望月正行選手とHEROZは1月にスポンサー契約を締結 した。この契約は世界展開を考える上でHEROZにとって大きな意味があるという。オンライン対戦はコミュニティでもあるため、強い人がいることが重要だからだ。望月氏は去年から今年の世界ナンバーワンランク。バックギャモン界でモチヅキという日本人を知らない人はいないというくらいに影響力があって、今後オフラインの大会で「グランド・マスター」を創設しようという動きが出てきている中でも望月氏の影響力が大きいのだとか。

望月氏はコンピューター利用によって強くなったバックギャモンプレイヤーの第1世代といい、その望月氏はブログの中 で、面白いことを言っている。

「コンピューターが強くなると、人間のレベルはどんどん上がると思いますよ。(中略)BOTによって創造的なムーブが増えた。自分の引き出しが増えていった感じ。将棋でもそういうことが今後どんどん出てくるんじゃないか。BOTは創造しているわけじゃないんだけど、固定観念がないから人間にとっては面白い手を指すと思う」

振り返ってみると、バックギャモンでは2000年代前半には人間がBOTに負け始めていたというものの、人間のプレイヤーのレベルはまだ発展途上にあって、その歩みはコンピューターとともにあるということだ。

HEROZは強いAIを活用したという以外にも、ゲーミフィケーション的要素を多く取り入れている。

例えば、バックギャモンには定石のような動きがあって、それぞれに名前が付いているが、それぞれの指し手を初めてプレイヤーが使ったときに、派手な演出で指し手の名前を表示してカードを集めるようになっている。また、これまで良く研究されていなかった、指し手ごとの勝率も表示する。この解析は望月氏のような経験豊富なプレイヤーも驚かせたりもしているそう。

まだ、HEROZのバックギャモンのユーザー数は数万単位だそうだけど、バックギャモンは市場としても有望と見ているという。というのも、ヨーロッパでは装飾品の一種としてヴィトンやダンヒルがバックギャモンのボードを販売していて、富裕層が嗜んだりするという文化があるからという。

HEROZは1999年にNECに同期入社した高橋知裕氏と林隆弘氏が独立して2009年に創業。同年、ジャフコ、モバイル・インターネットキャピタル、ジェービィックベンチャーキャピタル、BIGLOBEキャピタルなどから総額1億円の資金を調達 している。また、バックギャモンに続いて2014年12月には「CHESS HEROZ 」(チェスヒーローズ)というチェスアプリも世界中に提供していて、こちらも今後注目だ。

以下にバックギャモンアプリのデモと高橋氏自身による説明動画、チェスアプリのデモを貼っておこう。

VIDEO

VIDEO