いわゆる「スマートホーム」は、しばしば信じられないほど馬鹿馬鹿しいものに見えることがある。なんの問題もなく使えている家電たちを、インターネットに接続する同等品に置き換えるために、大金を払わなければならないし、しかもそうした新しい機器たちはハッキングに対する脆弱性を持っていたり、メーカーの気まぐれで機能が使えなくなったりする。

または、家庭内の各機器や可動式什器たちに、センサーを貼り付けることもできる。これは最後には室内をセンサー貼付ガジェットで埋め尽くしてしまうことに等しい、全てのものにモーションセンサーや見苦しいダッシュスタイルボタン などが貼り付くことになる。

しかも多くの場合、これらのコネクテッドデバイスの一群をどのように導入していくかを熟慮する余裕もなく、非常にセンシティブなものになり得る個人情報を、利益を追求するものたちの目に晒すべくクラウドの中に送り込むことになるのだ。

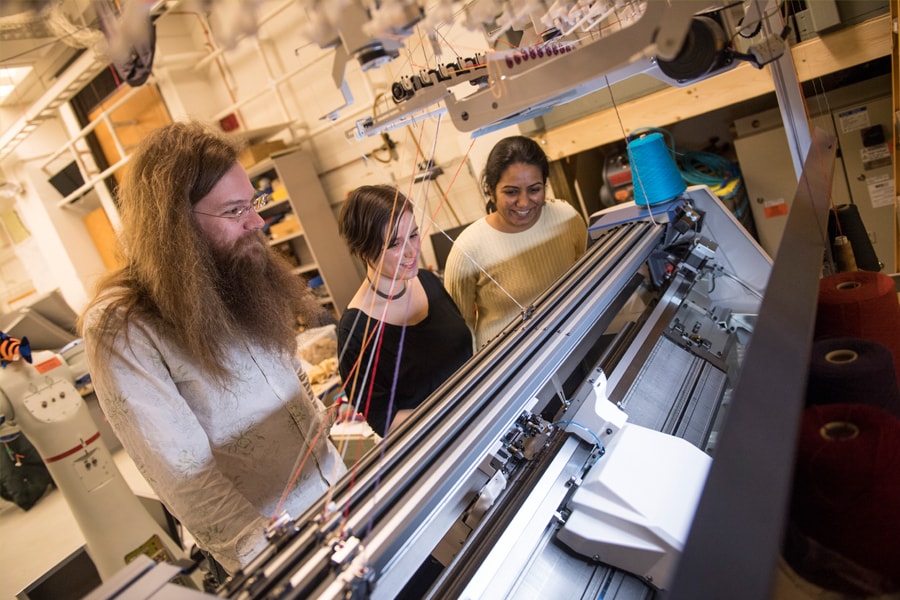

CMUのFuture Interfaces Groupの研究者たち は、屋内環境の検知を可能にするための異なるアプローチを研究している。彼らは、少なくともよりスマートな インテリアを作り出すための、より迅速で、安価で、面倒のない方法があると考えている。またデプロイを行なう主体に依存するものの、プライバシー上の利点も存在している。

これまでに彼らが構築してきたものは、本格的なIoT利用シナリオが宣伝しているような、多くの遠隔制御オプションを提供するものではない。しかし、もし求められていることが、必要な室内状況の情報を伝えることや、生活環境に対する状況判断を行なうアプリを支援するための正確なリアルタイム情報の質を向上させることだというのなら、彼らのアプローチは極めて有望なものに思える。

チームは今週、デンバーで開催されたACM CHIカンファレンスで彼らの研究 についての発表を行った。また同時に、テストシステムが動作している様子を示す以下のデモビデオを公表した。

VIDEO

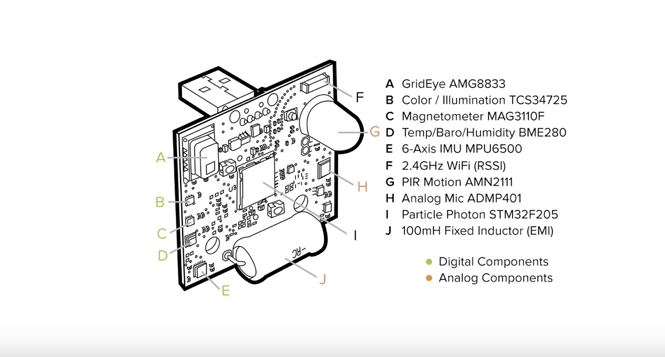

このシステムでは、複数の個別センサーが組み込まれたカスタムプラグインセンサーボードを使用するが、プライバシーの観点からカメラは組み込まれていない。カスタムセンサー(以下の図を参照)は、機械学習アルゴリズムを使用して入力データを処理する。したがって家庭内での様々な活動を識別するようにトレーニングすることが可能である。例えば(スマートではない)電化製品の電源が入ったとか、水道が出されたこと、調理器具が動作していること、そしてミキサーが動いていることなどを検知できる。またそれは、食器棚のドアと電子レンジのドアのどちらが開閉されたのかを識別することや、ガスレンジのどちらのバーナーに火が点いているのか、そしてトイレが流されたのかなどを識別することさえできる。

よってこれは、室内の様々な異なる活動を追跡することのできる、複数の統合センサーデバイスなのだ。これによって、全てのものに冗長で見苦しいセンサーを貼り付けることを回避できるし、同時に(物理センサーが不調になるとか、故障するとか、バッテリー切れになるなどの)故障が起き得る箇所を取り除くこともできる。

CMUの研究者であるChris Harrisonによれば、このアイデアは、設置された各部屋の汎用の情報収集を目的とした、「クイックアンドダーティ(急ごしらえで洗練されていない)」なスマートホームシステムということだ。他にも同様のマルチセンサー方式に沿って考えているものもあるが 、このプロジェクトは、コネクテッドデバイスのオープンエコシステムの開発を促進することを目的として、50万ドル以上に及ぶ資金をGoogleが提供する、IoTエコシステム研究活動の1部なのである。

CMUの「スーパーセンサー」プロジェクトがその一部を成す、Googleによる2015年における研究プロポーザル は、主な目標と優先事項を以下のように記述している:

このプログラムのミッションは、オープンなウェブ上で情報を見つけて利用するときのように、コネクテッドデバイスの発見と対話を簡単にすることにより、IoTの効果的な利用と広範な適用を可能にすることである。結果として生まれるオープンエコシステムは、ユーザビリティを促進し、プライバシーとセキュリティを確保し、なによりも相互運用性を保証しなければならない。

Harrisonは、Googleが考えているかもしれないスーパーセンサー研究の商用化については話すことができないと答えた。しかし同社にとって、このようなものを自身のプロダクトに組み込むための可能性が高い道筋は、明らかに見えている。例えばGoogle Homeの音声駆動AIスピーカー を、スーパーセンサーからの情報を入力する、家庭内インターフェイスの中心として利用することができる。家のオーナーは、その中央IoT装置を介して、家庭内の情報を受け取ったり、状況を問い合わせたりすることができるようになる。

私がHarrisonに対して「それならGoogle Homeのコネクテッドスピーカーは家庭内の情報を家の所有者に告げるためのシステムとして利用できますね、例えば水を出しっぱなしだと声で警告したり、お望みなら家庭内記録として月にドリップした珈琲の杯数を数えることもできるということですね」と問いかけたところ、彼はその可能性を明確に認めつつ、TechCrinchに対してこう言った「もちろんです。私たちのセンサーはそのプロダクト(あるいはNestやCromecast)にそのまま入れることが可能です」。

水栓から水が出ているなどの、主要な室内イベントを感知することができるだけでなく、システムはそうした主要イベントを使った2次的な推論を行うことができる。例えば、水がどのくらいの時間流されていたのかを知っているので、どの位の量の水が使われたのかを計算することができる。

もしくは、更に複雑なイベントの連鎖(例えば、電子レンジのドアが開けられて閉められたこと、調理が開始されたこと、ドアが開けられ再び閉じられたこと、調理が続いていること、そして調理が終了したこと)をモニターして、現在家電機器が利用可能か否かをスマートに通知することができたりする。または、時間の経過とともに利用実績をモニターすることで、ディスペンサーアイテム(ペーパータオルなど)が補充を必要とするか、また別のタイプの機器が手当の必要があるのか、といった情報を得ることができる。

デモビデオでは、システムを有効活用する様々なシナリオが示されているが、それはスマートホーム的なものではなくて、たとえば使用されたペーパータオルの数をカウントして補充通知を送るとか、ホワイトボードのペンがいつ書けなくなるかをその使用量に基いて予測するといった、オフィスや公共トイレでのスマート設備管理などを可能にするアプリケーションたちが示されている。あるいは、工業生産の作業現場をモニターし、どの工具が使われているかを区別することもできる。明らかにこれには安全上の利点がある。

産業現場での汎用トラッキングには、多くの可能な利点が存在している。消耗品がなくなる前に補充を促す通知や、機器が正常に動作していないときにスタッフに注意を促すといったものだ。そして一般的には、環境を円滑かつ効率的に稼動させる役に立つ。

しかし家庭内においては、このような継続的で潜在的に強力であるアクティビティのモニタリングは、まあ少々気色の悪いものに思える。

プライバシー面ではシステムに組み込まれた機能によって、少なくとも生のセンサーデータは決してボードから外に出ることはない。よって、例えば、生の音声データはクラウドへ送られることはない。Harrisonは、私が「何でも知っているスマートホーム」はディストピアへの入口なのではないかと尋ねた質問に対して「私たちは信号が復元可能にならないように、ボード上の全てものを注意深く考慮しています」と答えた。「音声でも何でも、クラウドに送信されることはありません。

「例えば、コーヒーの準備ができたかなどを知らせるアプリを開発したいと思っても、開発者は生データを見ることはできません。その代わりに、彼らは『コーヒー準備完了』という統合センサーフィードをモニターすることになります。そしてそれが手に入るものの全てです。このことでプライバシーが守られるのです」。

しかし、彼は商業用および工業用のユースケースが「特に強力」であることにも同意して、明らかな安全上の利点と全体的なコスト削減の可能性に触れつつ、次のように付け加えた「もしレストランやスーパーマーケットがスマートセンサーを用いることで、現状をリアルタイムに把握できるとしたらどうでしょう。現在は何もわからないので、何かを知ろうと思ったら人間を歩き回らせるしかないのです」。

もちろんシステムにはいくつかの制限がある。(現在は)インターネットに接続されていないので、機器を遠隔操作することができないということもその1つだ(まあ、インターネットに接続されたオーブンを介して侵入したハッカーによる被害を心配しているのなら、この制限もまたメリットだろう)。

また別の制限は、家の中で起きる混沌とした状況だ。もしたくさんの家電製品の動作や家庭内活動が一斉に始まると、検出システムをかなり混乱させる可能性がある。Harrisonはこの点を認めて「もし騒々しいものが沢山ある場合には、性能が劣化する可能性があります」と言った。また彼は、異なる機器は異なるセンサーチャネルをトリガーする可能性が高いので、恐らくノイズをくぐり抜けてくるタイプのアクティビティもあるだろうと語った。

「食洗機と、コーヒーミルと、トースターと、ミキサーなどを同時に使った場合にには、その中の一部だけしか認識できない可能性も高いと思います(もちろんキッチンがとても忙しい状態であることは認識することはできる)」と彼は付け加えた。

CMUのチームは、デモシステムのために、5つの異なる部屋にセンサーボード(1部屋に1枚)を設置した。各ボードには平均8個の統合センサーが搭載されていて、Harrisonによれば、1週間の信号学習の後の、全施設での平均認識精度は、98%という非常に秀逸な結果だったそうだ。

もちろん、システム自身も訓練する必要がある。これがまた別の潜在的な限界である。アルゴリズム自身が何を感知しているかを判断できるようにするために、家の中への機器や機能の導入の際には、人間がそれなりの設定作業を行なうことが求められる。とはいえHarrisonは、既知の機器に関する知識ライブラリをクラウド上に準備しておくことで、制限をある程度緩和することができるだろうと言う。

「ミキサーがどのような音を出すかを機械が一度学習してしまえば、その『分類知識』を全員が使えるように配ってしまうことが可能です(なのでユーザーは自分でトレーニングをする必要はない)」と彼は指摘した。

この統合センサーシステムのようなものを商用化するのはどの程度難しいことなのだろう?Harrisonによれば、チームはすでに「きわめて緊密に統合された」ボードと「包括的なバックエンド」を構築したということで、「まだ商用化には至らないものの、私たちは着実に前進しています」と考えているということだ。

とはいえ、彼は市場出荷のタイミングに関しては、何のヒントも話すことはなかった。おそらくGoogleとの契約上の制約なのだろう。

彼は、そのチームが、マウンテンビューの会社(Google)からの資金援助でこのプロジェクトに取り組み続けていると語ったが、その「次のステップ」に関してはほとんど何も語ることはできなかった。なので、それに関してはAlphabet側の気持ちになって想像をしてみて欲しい。

「現在私たちが焦点を当てているのは、疎なセンサーネットワーク(1つの部屋に1つのボード程度)を用いて建物全体への配備を行い、内部で起きていることの全てを感知することです」と彼は付け加えた。「機器やデバイスを自動的に識別するための深層学習も行っているので、ユーザーは何の設定もする必要はありません。本当にプラグ&プレイです」。

[ 原文へ ]