コンタクトレスのお店はとくにヨーロッパで伸びているが、1月に開店したアトランタのNourish + Bloom Marketのように、アメリカでもちらほらと見かけるようになった。本稿では、そんなストアがAmazon Goや7-Eleven、Walmartなどのテリトリーに入り込んできたことを指摘したい。

これらキャッシャーレス(レジなし)ストアの技術を支えているのは、Sensei、Standard Cognition、Zippin、Grabango、そしてTrigoなどのスタートアップで、最近は全員がベンチャー資本を導入して技術の進歩を目指している。

VCが投資をした最新の企業がAiFiで、同社はリテイラーが高いコスパで自律型ショッピングを展開しスケールできるようにする。対象は食料品店やスポーツのスタジアム、コンビニエンスストアなどで、重さを秤る棚などがなくカメラだけを使うので、稼働までの費用と時間が相当少ない、と共同創業者でCEOのSteve Gu氏は言っている。

しかもその高度な追跡アルゴリズムは900平米のスペースをカバーし、また、アプリやクレジットカード、ゲート方式、そのハイブリッドなど、いろんなショッピング方法をサポートする。

サンタクララのAiFiはシリーズBで6500万ドルを調達し、それにはリテイルのパートナーAldiやZabka、そしてVerizon Venturesが参加した。後者は、AiFiが5Gの技術を使えるようにした。

このラウンドで同社の総調達額は8000万ドルになり、今年はAiFiがステルスを脱してから4年目、Gu氏の言う「プレ・シリーズB」から2年後になる。

Gu氏によると、新たな資金の主な用途は、同社のデプロイメントのチームを強化して、お店の立ち上げをもっと速く効率的にすることだ。この、展開に要する時間に関しては、Gu氏はAiFiが従来の公式を破ったと信じている。2020年には、お店がお客を迎えられるまでに6か月を要したが、今の同社はそれを1週間足らずに縮小している。

このほかさらに、製品開発と機能の強化にも新たな資金を投じていくつもりだ。

氏は曰く、「自律型チェックアウトはまだ始まったばかりだ。弊社が得たデータを見ると、人びとは自律店の管理方式をeコマースのWebサイトと同じもののように見始めている」。

今回の資金は、AiFiが成長を経験しているときに投入された。2年前の同社には一般的に利用されるお店が一軒もなかったが、いまではZabka(ポーランドのコンビニ)の30店を含めて40店ある。初めのころ、最大のお店は300平米弱だったが、今年の1月にはロンドンにその倍の面積のAldi(ドイツのディスカウント店)のストアを開店した。

昨年の11月にはAiFiはパリに進出し、カルフール(Carrefour)のコンセプトストア10/10 Flash(10秒で買って10秒で払う)を初めて手がけた。さらにNFLのスタジアムや音楽フェスティバルにも採用され、接客に要する時間と行列の待ち時間を半減し、一人あたりの売り上げを170%増やした。

Gu氏によると、AldiとCarrefourとZabkaは、コンピュータービジョンを利用した自律店が世界でもっとも多いが、目下同社はCompass Groupとの協働で、アイルランドで初めてのフリクションレスストアMarket x Flutterを準備中だ。

この間AiFiの年商は5〜6倍に増加し、社員数も2020年の40名から全世界で115名に増えた。

一方Gu氏によると、パンデミックで多くのリテイラーと消費者の両方が自律店の重要性を理解するようになった。とくに人手不足に悩む小売店にとって、都合の良い方式だ。

また、「Great Resignation(大退職時代)」による労働力不足は実はリテイラーを苦しめる第二波で、第一波は、人びとがお店で物に触りたくないから来店が減るという現象だった、とMoor InsightsのリテールテクノロジーアナリストMelody Brue氏が言っている。

しかし、お店のチェックアウト時間が減って購入量が増えるという、AiFiのパイロット時点のデータを彼女も認める。また、小さなお店ではサプライチェーンの管理が改善されて在庫管理が精密になる、という利点もある。

Brue氏はこう言っている: 「顧客の買い物の仕方に関するデータは大量にある。中でも重要なのは、お店のどこでたくさん買い物をして、どんな商品がいちばん売れるか、というデータだ。自律店では、店長などが人力でデータを集めていたときに比べると、もっとたくさんの情報が得られる。人力のデータ収集は時間がかかり、ポテトチップは2番通路よりも4番通路がよく売れるなんてことを、見つけにくい」。

自立型リテールという分野には、今でも投資が続いている。たとえば数週間前には、フランスの新興コンビニエンスストアBoxyが2800万ドルの調達を発表し、またWalmartなどの仕事をしているFocal Systemsも、そのリテールオートメーション技術で2580万ドルを調達した。

Brue氏はさらに続けて、「今はオートメーションと人工知能とリテールに投資が集中している。またある意味では、それらのフィンテック成分があるとも言える。AiFiへの最初の投資が小さかったように、ちょっと水に足をつけてみて様子を見る、という側面もあったが、今や大きな投資になっている。過去2年のVCたちの投資は、人びとの生活に便利と効率をもたらすという、テーマに惹かれての投資だった。そして金融とリテールの視野で見れば、今やブームになりつつある」、と言っている。

(文:Christine Hall、翻訳:Hiroshi Iwatani)

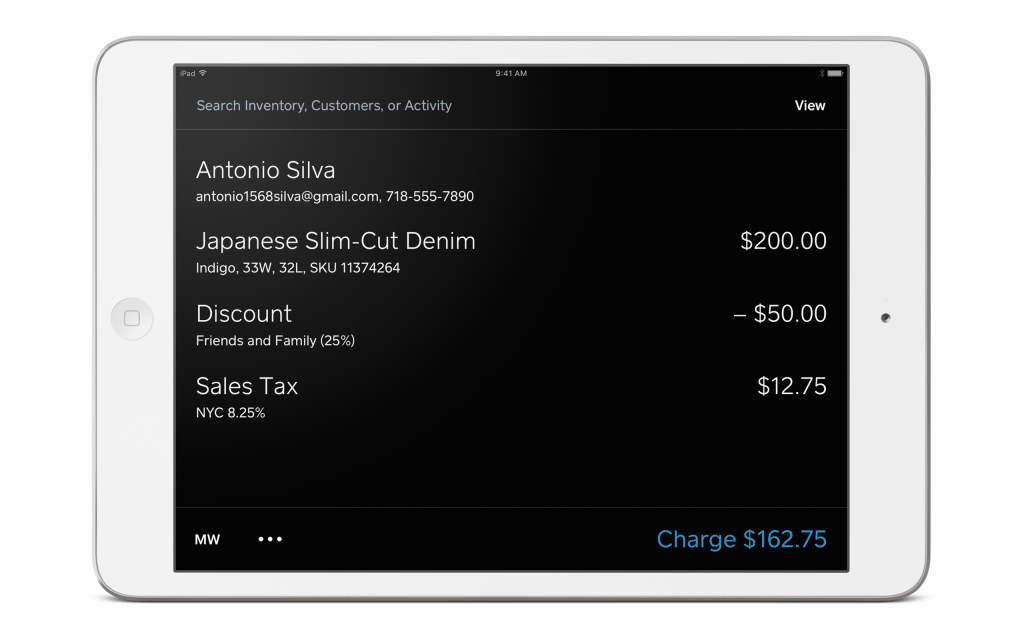

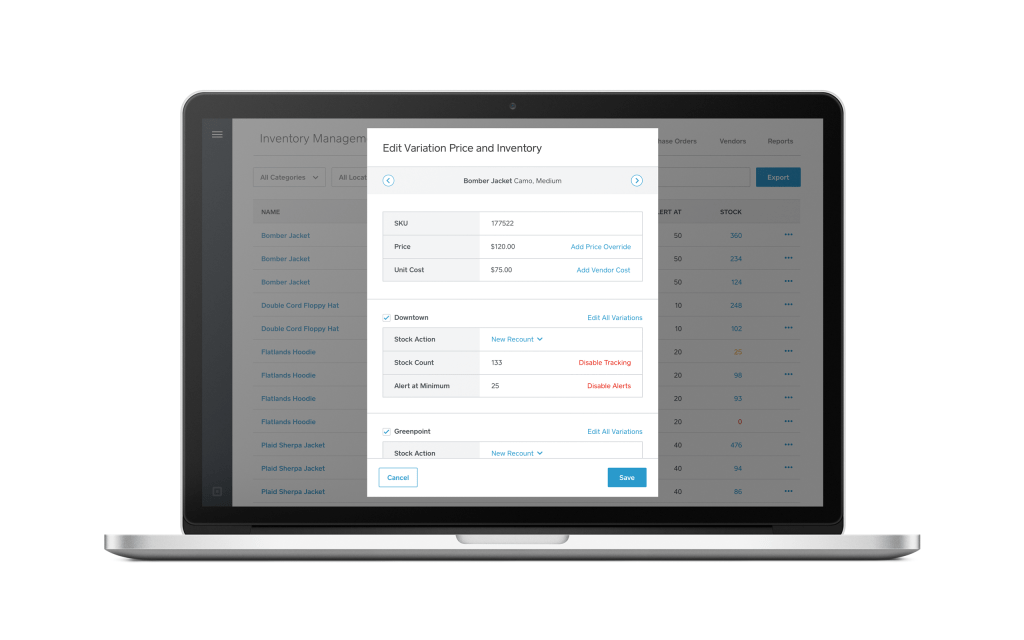

画像クレジット: AiFi/ワルシャワのZabkaの店の例

[原文へ]

Walmartでは

Walmartでは