【編集部注】この記事の執筆者、Daniel Myers氏はFLAIRのCEO

IoT(インターネットオブシングス、物のインターネット)とインターネットは表裏一体であるように見える。しかし、IoTデバイスはどのようにお互いに機能していて、もしインターネット接続がダウンしたら何が起こるのか、という問いが増えてきている。

ユーザーは自身のデータを企業のサーバーに蓄積していることに関連してプライバシーの問題を心配しているし、またインターネット接続が致命的な障害発生点となり得る状態を不安に感じている。こうした声は理にかなっているが、2000年頃を思い出せば、皮肉にも現在のオンラインショッピングは実際のお店での買い物よりもはるかに安全と言える。

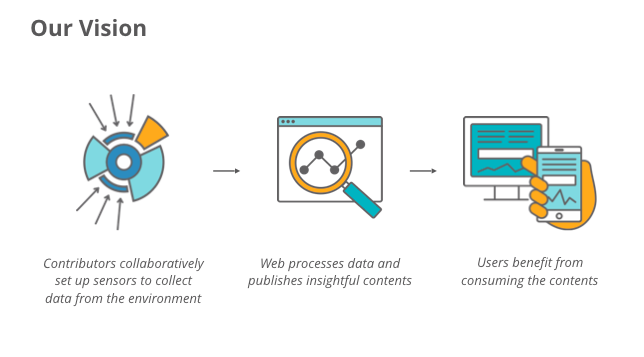

何故デバイスメーカーがインターネット接続とクラウドサービスに依存しているのかを理解するためには、どのようにIoTデバイスが機能しているのかを見る必要がある。私たちは、データソース、データ処理、デバイス間通信、そして最終的に一つのデバイスが他のデバイスをどのように活用するのか、を理解する必要がある。

データソース

温度調節のデバイスのメーカーにとって、重要なデータソースは少ない。人、彼らの環境(屋内と屋外)、そして光熱費だ。

人は快適に過ごしたいと思っている。つまり、それは特定の温度、放射温度、湿度で過ごすということだ。人は様々な地形に住んでいて、屋外と屋内の気象状態にも大きな違いがある。その屋内外の差を埋め快適にするにはエネルギーを要する。しかし、エネルギーは供給と需要の影響を受けて変動するため、エネルギーを賢く利用するにはその価格をいつでも把握しなければならない。

このことを具体的なデータソースに落とし込んで考えてみよう。スマホは現代の究極的なウェアラブルである。これは、家か外かのマクロレベル(自宅や屋外)から、どの部屋にいるかなど(私たちの温度調節デバイスのように更に進んだシステムに対応するような)マイクロレベルに至る位置情報をデータソースになる。それだけでなく、入力した情報、加速度センサーの動き、そして時にはマイクからも情報を得ることができる。

電気スイッチをタップするごとにクラウドを経由してあなたの明かりをオンする必要があるか?

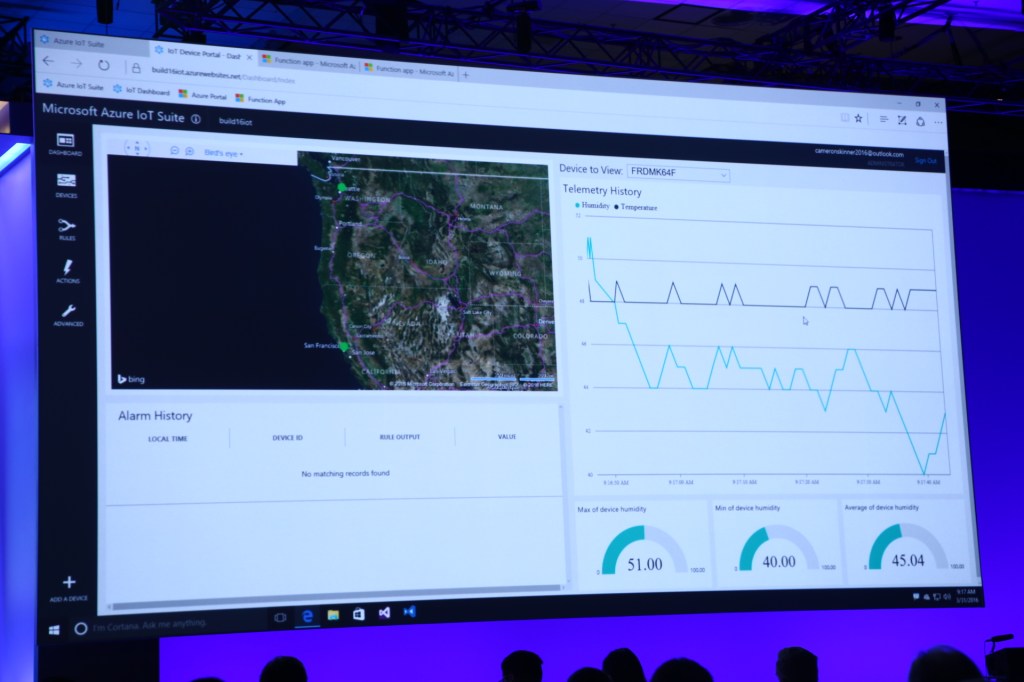

センサーは生の物理的な状況を示す環境データ(屋内、屋外)を取得する。大抵の場合、コストと電力の制限があるため、その時点でのデータ処理は多少あるかないかだ。私たちの場合では、気温、湿度、周辺光とその他その空間がどのような環境かということをデジタルに落とし込む。また、例えば公共料金から取れる電気とガスの利用度合いや、第三者機関から出される天気予報など、外部のデータソースもある。

すでに現在、例えば食料品を買いに出かけた時の携帯の位置情報、Yahooの天気予報、ガス会社からの料金など、離れたデータソースを最も理想的に活用出来る事例が沢山ある。さて、この生のデータは次に、どこに送られるべきで、どのように使われるべきか、という問いへと繋がる。

この全てのデータには行き先が必要だ。自宅でサーバーを持つことも可能だが、それに投資したいとは思わないだろう。スケールメリットはAmazonが圧倒的に得意としているし、データ転送のために自分のルーターを設定するのはまさに悪夢だ。拡張性があり常時バックアップを取っているAmazonのクラウドサーバーの方が、実際に自宅で何かを持つよりも圧倒的によい。

データ処理

しかしデータ処理に関してはどうだろう?例えば、あなたの今いる場所をGPSで取得し、自宅までどのように行けばいいかを理解し、仮に今出発したとして自宅までどれくらい時間がかかるのかを割り出す必要があるとする。それらの情報と異なる気象状況においてアパートを快適にするまでの時間を組み合わせて、適切な設定を行わなければならない。

このロジックは複雑で、しかもセンサーや背景(時間帯や日光など)などデータソースを加えると、更に複雑にしかならない。もう一度言うが、この作業を処理するサーバーを自宅で保有することも可能だが、サーバーをIoTデバイスごとに持つか、デバイスごとに「アプリ」を持つ必要がある。中にはこれこそまさにスマートハブ(スマートスイッチ)のすること(もしくはすべきこと)だと主張する人もいるかもしれない。しかし、多くのハブが突然現れたことから見ても、外部のデータソースからデータを取得し処理するためだけに、全てのデバイスメーカーがハブ用のアプリを開発するのは現実的だろうか?

インターネット企業はこれまで以上にサポートレベルを完璧に近い状態にまで上げる必要がある。

事実、無限に拡張可能なクラウドサービスのデータベースと比べるとスマートハブのストレージ容量は0であるし、データ転送の無駄を省くためにデータと近いところでデータ処理をした方が効率が良い。もちろん、毎秒気温のデータを取る必要はないが、Dropcamから来るデータの量や、自動で通知やトリガーをビデオストリーム上で出すためにどれくらいのデータ処理が必要かを考えてみるといい。

データ通信

そしてデバイス間の通信についてはどうだろうか。全てのデバイスがそれぞれ、もしくはゲートウェイがWi-Fiチップを搭載しているのは本当に意味があるのか?もしくは全てのデバイスは常時接続されたゲートウェイを通すべきなのだろうか?データのレートやレンジ、電力の強さなどの要件が「規格」として増えてきている中で、IoTデバイスにはある程度まとまった設計規格のようなものは現状存在しない。なぜなら、時によってデバイスが単純に携帯電話と接近していることをレポートする必要があったり(beaconsを考えてみてほしい)、もしくは時に、厳しい周波数環境下で動いているデバイスが、ThreadやZigbeeに使われるような技術的にも理想的でない高ラジオ周波数で正常に作動しなかったりするからだ。

多くの場合、ゲートウェイと様々なセンサーはうまく機能している。しかし、ゲートウェイが市場により浸透し幅広いプロトコルに対応しない限り、今や誰しも1ドルでWi-Fiチップを購入し5〜10ドルで自分のゲートウェイを作れてしまうので、デバイスメーカーにとって特定のゲートウェイを選んだり、1つに賭けたりすることは躊躇われる。

これが何を意味するのか?電気スイッチをタップするごとにクラウドを経由してあなたの明かりをオンする必要があるか?もちろんそんな必要はない。これが意味するのは、メーカーは「物のイントラネット」ではなく今後もHTTPへの統合を好み続けるだろうということと、インターネット接続がダウンした時に備え適切なフォールバックと対応が必要とされる、ということだ。

インターネット企業はこれまで以上にサポートレベルを完璧に近い状態にまで上げる必要がある。そして、家庭にも第二のインターネット接続がある場合が想定されるだろう(すでに多くの企業に見られるように)。つまり、インターネットオブシングス(物のインターネット)はインターネットなしでは存在しないだろう。

[原文へ]

(翻訳:Kana Shiina)