国内のスタートアップ投資は過熱気味で未公開企業のバリュエーションが高騰している。これはバブルではないか? ここ1、2年ほど、そういう意見をよく耳にした。一部のVCは、投資しようにもバリュエーションが上がりすぎて「パス」することが多く、もう半年間どこにも投資をしていないだとか、むしろ今はトルコのスタートアップに注目しているなんて話を聞くこともあった。

スタートアップ投資はバブルなのだろうか?

この質問をぶつけるのに最適な人物の1人が、グロービス・キャピタル・パートナーズのマネージング・パートナー仮屋薗聡一氏だ。

仮屋薗氏は、日本のネット業界でもっとも長くベンチャー投資をしてきたベテラン投資家の1人で、VC業界の中でも「仮さん」との愛称で一目置かれる存在だ。その仮屋薗氏が2015年7月10日に、発足14年になる日本ベンチャーキャピタル協会(JVCA)の第7代会長に就任した。いまの日本のスタートアップ投資は過熱気味なのか? いまの日本のスタートアップ投資の課題は何なのか? TechCrunch Japanでは仮屋薗氏に話を聞いた。

仮屋薗聡一(かりやぞの・そういち)氏。三和総合研究所での経営戦略コンサルティングを経て、1996年、グロービスのベンチャーキャピタル事業設立に参画。1号ファンド、ファンドマネジャーを経て、1999年エイパックス・グロービス・パートナーズ設立よりパートナー就任、現在に至る。慶應義塾大学法学部卒、米国ピッツバーグ大学MBA修了。著書に、「機関投資家のためのプライベート・エクイティ」(きんざい)、「ケースで学ぶ起業戦略」(日経BP社)、「MBAビジネスプラン」(ダイヤモンド社)、「ベンチャーキャピタリストが語る起業家への提言」(税務研究会)など。

加熱は一段落、しかしまだ資金量は少なすぎる

過熱気味のバブルかとの問いに対して仮屋薗氏は、現状をこう語る。

「一時期公的な資金が流れこんでバリュエーションをヒートアップさせたという話は2014年にはありましたけど、一段落したかなと考えています。むしろ大企業を始めとして、新規の予算が増えて投資が増えたことが背景にあるのでしょうね」

「ただそれも、きわめて細っていたベンチャーファイナンスに金額が加わっただけ。それが大いなる加熱だったかというと、そこは判断が分かれますよね。今年に入って新規IPO銘柄で上場後の下方修正等もあり資本市場が敏感に反応していますしね。それよりも今年と来年は、過去1、2年に大型資金調達をした企業がパフォーマンスを出せるかが重要です。パフォーマンスというのはエグジットのことだけではなく、追加資金調達を含めたマイルストーン、そうした進捗があるかどうかということです」

仮屋薗氏によれば、日本のベンチャー投資は、むしろ資金量がまだ全然足りていない。

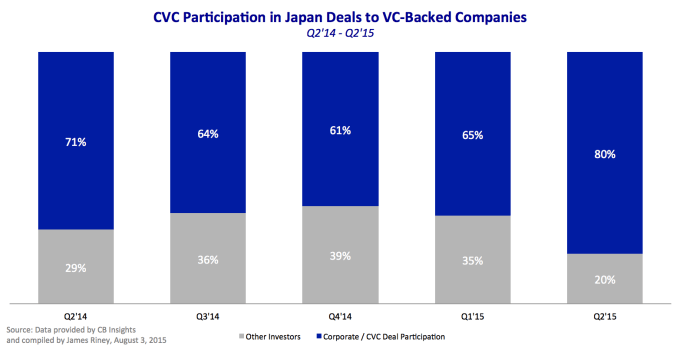

「VEC(一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)によれば、2014年のベンチャー投資は国内で740億円程度です。年間1200億円程度と言われている日本のVC投資金額のうち国内企業を対象とした投資は、その程度です。VECの数字はVCのものだけなので、新設CVCや大企業の直接投資を入れると1000億円に到達しているかもしれません。それにしてもその程度です。これはアメリカの5兆円を超える数字を考えると非常に細く、過小です」

むしろ資金は余剰気味で、良い起業家の数が足りてないという声も聞くが、どうだろうか。

「ICTというジャンルだけで見れば、資金量は必要十分になってきているかもしれません。でも、ちょっと引いて見てみれば、もっと社会にはアタックするべき課題があって、バブルどころか、その手前ですよね。モノづくりやIoT系、ライフサイエンス系は圧倒的に資金が足りていません。研究開発分野の資金量の細さは変わっていないし、ここはリスクマネーが必要です」

アメリカでVC業界に機関投資家のお金が流れ込むようになったワケ

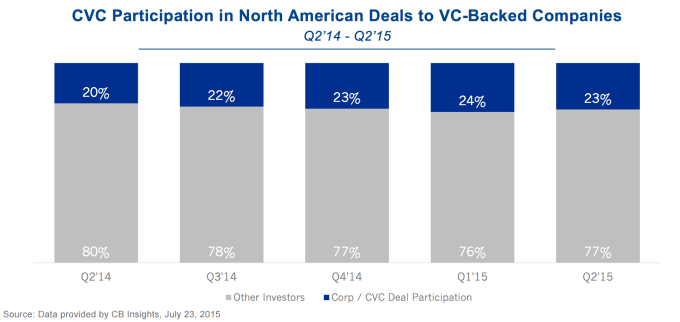

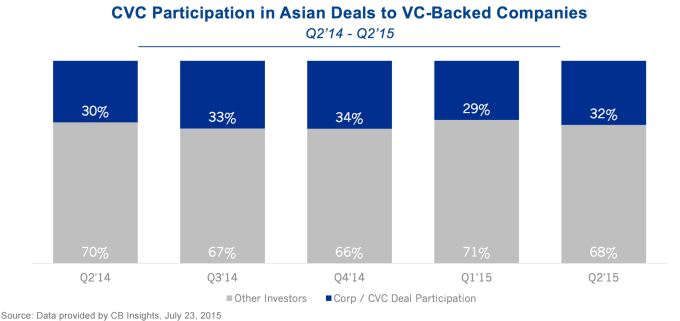

VC協会としては資金量を増やしたいものの、日本の場合、まだ機関投資家の資金がほとんど国内のVCに来ていないという現実があると言う。アメリカでは年金基金が運用資産の5〜10%をVCなどのプライベート・エクイティーと呼ばれるリスクマネーに割り当てている一方、日本ではこの部分が発展途上であり、ことVCに至ってはほぼゼロというのが現状だ。

「これには経緯があります。まず、日本ではVCのパフォーマンスが長らく十分なレベルに到達していなかったことがあります。アメリカだと1980年代後半に独立系VCが大きく成功を収めたのをきっかけにして機関投資家のお金がどっと流れ込むようになりました。ネットバブルの前のことですけど、KPCBとかセコイア・キャピタルといったVCが行なったアップルとかAOL、シスコシステムズ、オラクルといったIT企業への投資が大きなリターンを生みました。こうした企業を支援した投資家たちが機関投資家からの信頼を得て、より多くの資金を預かるようになっていきました。大学の基金ですとか企業年金、自治体の年金基金が、独立系VCの高いパフォーマンスに対して集まってきた」

シリコンバレーは文字通り、シリコンチップをベースにしてPC産業やIT産業が興隆し、そのプロダクトがグローバル市場へ広がっていく中で資金が流入するサイクルが生まれた。今やアメリカではベンチャーキャピタルの投資した会社が民間雇用の11%を生みだし、その売り上げはGDPの21%を占めるという統計もある。

日本でも銀行系VCから独立系VCへと比重が移りつつある

日本で機関投資家の資金がVCに流れてこなかった理由が、もう1つあると仮屋薗氏は指摘する。

「これまで日本のVCが、そもそも機関投資家のお金を必要としてなかったという事情もあります。多くのVCは銀行系だったので、ファンドを組成する際の資金調達に困らなかったのです。一方で機関投資家からの資金を集める独立系VCというのが育ってこなかった。機関投資家からすると、投資対象として明確にVCが認識されていなかったのですね」

日本の現状は、いわゆるニワトリと卵の状態。VCのパフォーマンスが良くなく、機関投資家からお金を集める必要がなかった銀行系VCが主流だった。いまは事情が変わりつあって、独立系VCが増えいる。こうした独立系VCは自力でファンド組成のための資金調達をやる必要がある。これは簡単なことではないという。

「独立系VCの現状はどうかといえば、ようやくパフォーマンスがでてきているところです。ですので、きちんと機関投資家に対してIRをやっていく必要があります。アカウンタビリティが欠かせません。お預かりした資金を、きちんと運用できていることを示していかないといけません。投資先企業のガバナンスなども、上場企業に求められていることが、未公開企業でも求められているようになってくるのではないかと思います」

「日本では年金基金におけるVCへの投資額は、ほぼゼロです。これが1%にでもなれば、かなり意味のある金額になります。例えば、GPIFみたいなところが本丸ですが、自治体とか企業の年金ですね、われわれ日本のVCは、こうした機関投資家の方々と、しっかりとお話をしていかないといけない。そう思っています」

VC養成講座を通してキャピタリストの教育も

JVCAという日本のベンチャー協会の発足は2002年11月。アメリカのNVCA(National Venture Capitarl Association)にならって作られたもので、こうしたVC協会はヨーロッパのEVCAなど各国にあって年に1度は協会同士で集まるという。そもそも日本では民間によるベンチャーキャピタルは1972年に京都からスタートしているが、長らく協会というものはなかったそうだ。

仮屋薗氏自身は設立当初から協会と関わってきていて、それが今回の会長就任に繋がっている。その関わりというのは協会の目玉プログラムである「VC養成講座」を企画し、講師をしてきたことだ。

「VCというのは日本だけでなく、世界的にも定まったカリキュラムがあるわけではありません。それでVC協会のほうで案件開発、ディールの交渉、投資条項の策定、実際の契約、投資先支援、エグジットという一連の流れをカリキュラムとして教えるということをやっています。入社2、3年目ですかね、VCの関連業務をひと通りやって現場にも出ていくなかで、体系的に習得してもらうためにどうすればいいかということです」

「2015年4月に前任の尾崎会長が亡くなられて、それで私がJVCAの会長を引き受けることになりました。JVCAは長らく金融機関系のVCが会員の中核だったのですが、今では独立系VCやCVC系会員も増えています。特に独立系VCは、アメリカのようにこの業界の根幹となっていくものだろうから、独立系が引っ張っていかなければならないのではないか、亡くなられた尾崎さんは、そうおっしゃっていました。そういう中で会長就任の打診を頂きました。尾崎さんは新体制に持って行こうと思ってらっしゃったんですが、志半ばでいらっしゃいました……」

現在、JVCAの協会のWebサイトを見ると、9月末現在でVC会員が47、CVC会員が10となっている。毎月のように新会員が増えていて、日本の主要なVCが揃いつつあるのではないかという。監査法人や法律事務所も賛助会社として会員名簿に名を連ねている。

業界としての意見の取りまとめ、ロビー活動も

JVCAでは「これまで活動範囲が限定的だった」(仮屋薗氏)が、今後は活動を増やしていくという。

「時代背景からして、内閣府や関係省庁、メディアなどとの関係を協会として作っていくことも1つです。ベンチャーは国の成長戦略の本丸で期待も大きいので、協会としてはVCが活動しやすくなる法整備のロビー活動だけではなくて、VC業界の全体のレベルアップもしていきます」

ここで言うロビー活動は、アメリカのような業界ごとのロビィストが特定企業群へ利益誘導するような話ではないようだ。

「例えば、2012年にAIJ事件がキッカケとなってファンド規制の話が出てきました。預かったお金を本来とは違う用途に流用して資金を溶かした、そういうファンドがあったから出てきた規制ですが、このとき、『ファンド』と一括りで呼んで規制をかけるのではなく、VCは成長産業を作るものなので特例を作ってください、と。それで特例措置をどうするのか具体的なお話を、VC協会としてさせていただきました」

「これは金融庁さん応対ですけど、ほかにも経産省さんとはストック・オプションだとか、のれんの問題とか、M&Aがうまく行くために何をすればいいのかなど、いろいろとありますが、JVCAとしてはVCの意見の取りまとめをやっています」

「2006年ごろは、官公庁も大企業も政府も、どこもベンチャーに対して決して支援的ではありませんでした。ベンチャー叩きというのもありましたしね。あの頃、起業の数は相当に減ったんじゃないですか? 堀江さんの一件で『虚業』という言い方も、ありましたよね」

資金の流れも細り、向かい風が続いたベンチャー投資も、2015年の今は追い風だという。

「2015年の今は、フォローしていただいていて、大企業がどうやってコラボするのか、M&Aするのかと積極的なスタンスに変わっています。企業も官庁も積極関与、積極フォローという感じです。どうやったら日本でベンチャーがうまくいくんですか、というのが官庁などの基本的なスタンスです。ただ、具体的なところはリクエストをもらわないとできないよということでヒアリングにいらっしゃるので、逆に、われわれもキチンとお答えしていくということです。ベンチャー企業が、より積極的に活動していけるようにと」

「JVCAとしての取り組みで言うと、ファンドマネジメント能力を上げていくのもミッションです。グローバルスタンダードとは何かというのを理解しながらVCの能力向上をはかる。それは先ほど申し上げた通り、まずアカウンタビリティーですね。出資者との対話やヒアリングというIRの点では、もう1つのオルタナティブ投資であるプライベート・エクイティー業界のほうが進んでいます。VC業界は、そこから比べると遅れているので、学べばいいんです」

「キャピタリスト向けの能力向上でいうと、初心者向けカリキュラムはあったものの、中堅からシニアについては、何ら能力向上やナレッジ共有のプラットフォームがなかったので、これも協会として作っていきたいですね。このレベルだと教科書というのはたぶん作れませんから意見交換という形になるでしょう。ただ、意見を交換するにしても、そもそも『何がナレッジの対象なのか』ということの定義ができているか、『誰がそういうナレッジを持っているか』を特定していくことが大切です。その上で、みんなで勉強会をやる。ここで共有するナレッジは広く拡散させられるものではなく、オフレコでやるってことだと思いますけどね」

メディアに身をおく人間としては、広くパブリックに共有できないナレッジというと、何か村社会的で談合的なニオイも感じる。情報の非対称性を利用して有利に話を進めようとするのは前時代的なアプローチではないのだろうか?

「成功した本当の理由というのはなかなか表に出て来ません。例えばM&Aのとき、最終的なバリュエーションが3、4割上がった経緯とか、そういうのは業界内で研究していく形です。M&Aには客観価値はありませんから。公開企業だと分かりやすいですけどね、例えばTOBなら市場価格の4割増しが一般的じゃないですか。M&Aはベースとなる価格がないので、そこはもうノウハウというのもありますし、交渉の経緯ですよね。買収する企業からしたらシナジーがあるなどの理由以外にもディフェンスのために欲しいという場合もありますよね、他の有力な買い手に行くと困るなど。買い手が1社だと交渉が不利になる、とか、そういうところにもノウハウがあるということです」

大企業のM&A戦略の成功のカギは「企業統合」の知見と技量にある

ナレッジの共有を進めていくとしても、そもそもまだ日本のどこにも存在しない知見というものがあるという。

「そもそもM&Aのエグジットがまだ少ないので、VCにも知見があるわけでもありません。ほかの業界で長けている方から学んでいくのがいいのでしょう。特にM&A後の企業統合、いわゆるPMI(Post Merger Integration)がどうあるべきか、ここの知見が薄いです。これは日本全体でまだありません。こうした知見を深めていくことで、より良いM&Aが増えていくのだと思います」

これはあまりに表立って語られることがないが、M&Aが失敗に終わるケースもある。例えば買収したスタートアップ企業の事業が属人的すぎるために組織として統合できないことがある。そうした中で事業を興した起業家が去ってしまうと買収した側の企業には何も残らない。これは日本でもアメリカでも聞く話だ。日本の企業文化では買収側の担当者が減点方式のサラリーマンだったりして、M&A後の失敗によって大きな「黒星」がつくと、その人の出世に響くこともあり得る。だからM&Aに慎重にならざるを得ないという事情がある。買収する大企業側もM&Aがどうあるべきかを学んで行くフェーズなのだろう。

「日本でもPMIが強いところがM&A戦略で勝てると思うんです。シスコやセールスフォースといった、PMIが上手な企業は、相応の額でスタートアップ企業を買っても、買収金額を上回るような価値を生み出しています」

「成熟した企業のPMIをやったことがある人材は日本にもいます。ただ、成長企業のPMIというのは、まだこれから。ここはVC業界として学んでいきたいですね」

先日のGoogle I/Oでも決済サービスの

先日のGoogle I/Oでも決済サービスの