スマートフォンの画面は驚異の世界だ。明るく、カラフル、シャープなだけではない。ある意味、それは人間の生体に匹敵するほどのものだ。小さな面積に、あれほど多くのピクセルを詰め込んであり、これ以上増やしても認識が追いつかないだろう。画面自体を大きくすることはできない。片手で持てなくなるからだ。スマートフォンの画面から、より多くの情報を得るための唯一の方法は、ピクセルをもっと目に近づけること。手で持つのではなく、何らかの方法で頭にデバイスを取り付ければいい。われわれが普通に思い浮かべる電話機ではなく、メガネのようなものになるだろう。

ありそうもないって? 実のところ、多くの進んだCE企業(Apple、Microsoft、Google、HTCなど)は、すでにこの新しいスクリーンに取り組んでいる。実現すれば、映画の中でしか見られなかったような体験が、日常のものになるはずだ。

人間の目の「回折限界」

小さな穴を通して見ると、反対側のものはぼやけて見える。これは、光線が網膜に届くまでの間に穴を通過すると、わずかながら拡散するからだ。海の波が、狭い開口部を持つ防波堤に当たるのを観察しているところを思い浮かべてみよう。直線的な波が、防波堤を抜けるとさざ波に変化して反対側に拡がる様子は、光線が穴を通過するときに起こるのと同じなのだ。

「針穴写真機」を作って、遠くにある文字を見てみれば、これを実際に試すことができる。穴が小さいほど、ぼけはひどくなる。そして人間の目の虹彩は、もちろん穴なのだ。

GettyIMagesのCarmelo Geraci/ EyeEmから

われわれの目の大きさを考えると、このことは細部を見る能力に限界があることを意味している。人間の瞳孔は、直径が約5ミリメートルだ。これによる限界を1度あたりのピクセル数で表すと、約60となる。つまり、たとえば、25セント硬貨を目から腕の長さほど離れたところに掲げたとすると、視界の中の約2.5度を占めることになる。これは、それを表示するのに縦横150ピクセル程度のディスプレイがあれば、人間の目にはちょうどいいということになる。それ以上のピクセルがあっても無駄。なぜなら、もうそれを識別することはできないからだ。

2010年頃から、スマートフォンのディスプレイは、そのレベルの品質に達した。その段階では、めいっぱい顔に近づけても、個々のピクセルを見ることができなくなった。Appleが、適切にも、それをRetina(網膜)ディスプレイというブランド名で呼ぶことにしたのは記憶に新しい。大画面のテレビも、今同じ限界に達してしまった。実は4Kを超えるものは、みんなお金の無駄だ。画面が発する熱を肌で感じるほど近くに座らなければ、違いは分からないのだから。

つまり、手に持った6×3インチの携帯電話の画面は、われわれの視野のほんの一部を占めるに過ぎないのだから、それによって数十行を超えるようなテキストを読むことは不可能なのだ。

とどまるところを知らない食欲

それでも、視覚からの情報を吸収することに対する人間の食欲と能力には、いずれも恐るべきものがある。われわれは画面が大好きで、大きいほど好まれる。たとえば、ラップトップを拡げると、1つではなく、4つの画面が魔法のように現れたら、誰でも気にいるはずだ(映画Westworldに登場する超クールな折りたたみ式デバイスのように)。

理想的なのは、すべての方向に画面が見えていて、現実世界に集中したいときだけ、画面をオフにすることができる、というものだ。それはGoogle Glassのような、初期のプロトタイプとはまったく異なったものになるはずだ。そうした初期のものは、現在のスマートフォンの画面と比べても、より小さな視野しかなく、テキストを含む情報表示能力も劣っていた。

可能な最大サイズの画面

それこそが、今がまさに開発中のものだ。画面は眼の前に固定され、レンズによって見やすく表示される。頭の回転を正確に検出することによって、あなたを取り囲む、魔法のような新しい「スクリーン」を作り出す。もちろん、ピクセルは十分に細かくて識別することはできない。頭の向きを変えると、視線の向いた方にあるものが見えるように、目の前にあるピクセルが変化して仮想画面の部分を映し出す。

この新しいスクリーンは、非常に広大なものとして表示される。16台の4Kモニターと同等で、約2億画素を表示できる。想像してみよう。指をパチンと鳴らしただけで、いつでも16台のモニターが現れ、電子メール、テキストメッセージ、ウェブブラウザ、ビデオ、その他確認したい情報など、どんなコンテンツでも表示できるのだ。その画面は、あなた以外の誰にも見えない。そして、現在のスマートフォンのように、どこにでも持っていくことができる。

1兆ドル市場

もし、16台の4Kモニターが魔法のようにあなたの周りを取り囲み、重さもなにも感じることなく、他の誰からも見られないようなヘッドセットが500ドルで発売されたら、Appleストアの列に並んで待つだろうか。もちろん、あなたはそうしたいだろうし、そうすることになるだろう。ちなみに、キーボードとマウスは、そのまま古い机の上に置いて利用できる。もはやモニターは不要となるのだ。

Hoxton/Paul Bradburyによる

それこそが、Apple、Microsoft、HTC、Googleといった優れた企業、そしてMagic Leap、Avegant、ODGなどのスタートアップが、このようなスクリーンを作ろうと努力している理由だ。スクリーンの世界市場は約1兆ドルなので、この新しいスクリーンをうまく製品化できれば、誰でも莫大な利益を得ることができる。

誰でも使えるものに

それらは自立的に動くので、コンピュータにはさほど負担をかけない。こうした新しいデバイスは、これまでの同類の製品よりも安価になるはずだ。だいたいスマートフォンと同じくらいだろう。そういうわけで、PCに対するスマートフォンのように、かなり多くの人が使えるようになる。今後10年以内に、何十億もの人の手に渡るだろう。

このような変化は、現在はシンプルなスマホの画面にしかアクセスできないような、世界中の多くの人々の力となることができるはずだ。それによって、現状では高価なデスクトップマシンや、裕福な家庭や会社のオフィスにしかない壁面ディスプレイを必要とする、高度な仕事や学習の機会が得られるようになる。これらの安価なデバイスによって、世界中のすべての人々に、巨大なBloombergターミナルと同等のものを提供することができるのだ。

VRとARは幸運なサポーターであり、キラーアプリではない

ここまでは、3D VRの世界や、現実の世界にスーパーインポーズするARオブジェクトについては取り上げてこなかった。なぜなら、新しいスクリーンが広く成功を収めるために、とりあえずそうしたものは必要ないからだ。スマートフォンにとってのカメラアプリのように、VRとARの応用は、新しいスクリーンの普及にとって幸運なサポーターにはなるだろう。このようなスクリーンを備えたデバイスを手に入れれば、3Dコンテンツを表示したり、それを現実の世界に重ねて映したり、仮想世界を旅したり、アバターとして世界中の人々とコミュニケーションをとることができるようになる。はるか遠くに離れていても、人と人とのつながりを体験できるようにする、信じられないようなVRアプリケーションが開発されつつある。しかし、あわててヘッドセットを買いに走る必要はない。まだ、ウェブブラウジングや電子メール用のものしか手に入らない。

今後の数年で、いくつかの会社がヘッドセットやメガネを発売するだろう。それらはコンピュータから視覚的な情報を取り出すための方法として、スマートフォンの画面を置き換えることになる。こうしたスクリーンの最初の用途は、現在のスマートフォンでは苦労しているようなことすべて、ということになるだろう。それに続いて、仮想世界、VRとARがそのスクリーンを利用し始める。それにより、現実世界を拡張したり、まったく置き換えてしまうことが可能となる。

みんながVRとAR用ヘッドセット用の新しい「キラーアプリ」を探している。しかし、この記事を読んだあなたは、すでにそれを目にしているはずだ。

画像クレジット:Jane_Kelly(画像は修正されています)

[原文へ]

(翻訳:Fumihiko Shibata)

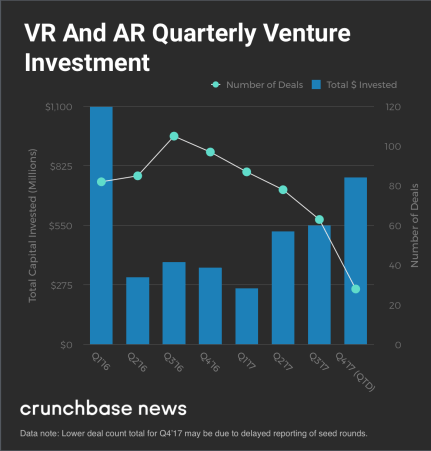

スタートアップは上場する時に、バリュエーションを「細切れ」にされる。そして経済全体が新型コロナウイルスっで弱っている。ARは公共の場を避ける人々にとってVRよりもそう面白くは映っていないようだ。中古のARヘッドセットをデモで人々の顔に装着してもらうのは、未来が見通せない中で難しいことだろう。

スタートアップは上場する時に、バリュエーションを「細切れ」にされる。そして経済全体が新型コロナウイルスっで弱っている。ARは公共の場を避ける人々にとってVRよりもそう面白くは映っていないようだ。中古のARヘッドセットをデモで人々の顔に装着してもらうのは、未来が見通せない中で難しいことだろう。

ARアイウェアは未来の一部なのだろうか? おそらくそうだろう。そしてMagic Leapは価値があるのか? おそらく、幾分そうだろう。効率に執着するマーケットに何億ドルもの金をつぎ込むというのは同社にとって早すぎた。そして額としては少なすぎた。100億ドルという売却価格をつけるには、遠い将来の成功につながる、他社が真似できないような才能とテクノロジーをMagic Leapが持っていると、世界でも有数の大企業に確信させる必要がある。

ARアイウェアは未来の一部なのだろうか? おそらくそうだろう。そしてMagic Leapは価値があるのか? おそらく、幾分そうだろう。効率に執着するマーケットに何億ドルもの金をつぎ込むというのは同社にとって早すぎた。そして額としては少なすぎた。100億ドルという売却価格をつけるには、遠い将来の成功につながる、他社が真似できないような才能とテクノロジーをMagic Leapが持っていると、世界でも有数の大企業に確信させる必要がある。