1900年代初頭の社会は、馬車から自動車への移行に苦心していた。今日ではおかしなことに思えるかもしれないが、「通行の優先権」や速度制限、交通標識や信号などの概念がなかった時代があったのだ。こうした規則は、車が馬車に出合ったとき、馬を驚かせて暴走させたり、辛うじて「道路」と呼べるような砂利道をお互いに逸れて、馬の助けを借りなければ抜け出せなくなるような事態を避けるために、考え出されなければならなかった。

100年ほど早送りしてみよう。Quo Vadisはラテン語で「汝はいずこへ」という意味。これは、現代の自動車によって可能になった、どこにでも自由に行ける生活様式を表すのにふさわしいフレーズだろう。行きたいときに、行きたいところへ、行きたい人といっしょに行ける。フォレストガンプに触発された田舎道のドライブに、化石燃料車で出かけたり、深夜に軽く空腹を満たすために、EVで町中を流す。まったくモバイルな社会になったものだ。

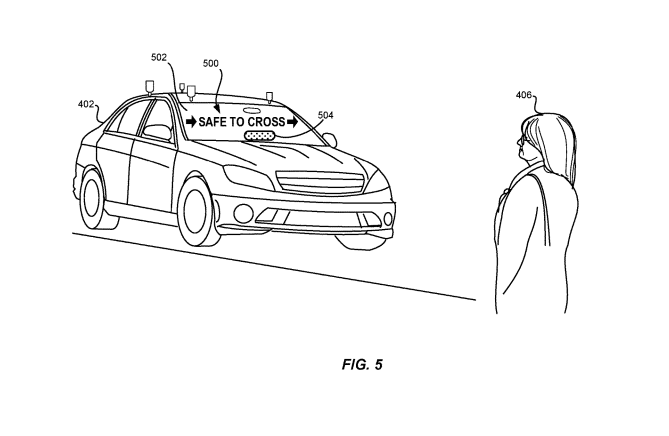

しかし、注意散漫だったり、運転が下手なドライバーで溢れた通りや高速道路は、「オートピア」を「ディスオートピア」に変えてしまった。人工知能によって可能になるはずの、すばらしい自動運転車の世界を想像してみよう。自分で運転することなく、運転によるすべての恩恵が受けられるのだ。車は、自分の行き先に自分自身で完璧にガイドし、渋滞を緩和し、交通量を増加させ、道路の利用率を最適化する。さらにすばらしいのは、あなたがラテをすすりながらTEDトークを観てリラックスしていても、車は勝手に目的地に向かってくれる。

いや、そうじゃない。現在の技術水準では、さまざまな運転状況に対して、せいぜい高いパーセンテージで対応できる、というくらいであって、例外なく、というわけにはいかない。きわどい状況など、5〜10パーセントのケースでは、まだ人間の介入が必要となる。たとえば、道路にできた穴を緊急に補修している作業員に出くわしたとき、どうしたらよいのかわからない、といったケースは、まだかわいいものだろう。もっとマキャヴェリズム的な例を挙げれば、全方向が一時停止の交差点で、停止中の自動運転車に、人間が運転する車が90度の方向から向かってきた場合が考えられる。AI自動車は乗員を危険にさらさない、ということを知っていて、人間の運転者は前後の車との車間距離を保ったまま徐行して近づき、うまくAI車の動きを止めさせて、人間が運転する車の列がゆっくり途切れることなく永久に通り続ける、ということも、ラッシュアワーには起こり得る。

いずれの場合でも、人間(あるいは遠隔の操縦者)なら簡単に運転を引き継ぎ、交通整理の手信号に従うか、人間の運転する車を牽制することで、交差点を通過できるだろう。しかし、高速道路上で人間による介入が必要になった場合はどうだろう。たとえば、先に通ったトラックが落とした土砂が、車線を区切る白線を覆い隠してしまったら? 自動運転車は、コンクリートの壁に向かってハンドルを切り始めてしまうかもしれない。その場合、人間の運転者が、即座に運転を代わることが唯一の望みとなる。もしその頼りの人間がビデオを見ていたとしたら、顔を上げたときには、金属やガラスの破片の嵐の中、すべてが暗転することに…

大きな懸念は、現在の特許関連の法律ではAIシステムを保護するのに不十分であるということ

人工知能、というのは人間のように思考することを暗示する魅惑的な言葉だ。よくある映画のキャラクタのように、まるで人間のように話し、やりとりすることができるものと思われがちだ。しかしAIは、もう少し正確に言えば「機械学習」のこと。今日の機械学習は、世界と対話し、矯正のための入力を受け取ることによって、人間の知性を再現しようとしている。子供を褒めたり叱ったりすることによって、良いことと悪い事の区別を教えるのとほとんど同じように、今日のAIの機械学習は、似たような二者択一の矯正によるものとなっている。掲示されている30ではなく、35mphで走行すれば、それが誤った行動であるというフィードバックがあり、それを処理することで、AIはMapleストリートを30mphを超える速度で走ってはいけない、ということを「知る」。また、今はラッシュアワーだから、Mapleは西向きの一方通行になり、西に進む場合には全3車線のどこを通ってもいいということを知ることもできる。

何千ではないにしても、すでに何百というテスト車両が、人間が運転する車やトラックと道路を共有している。そうして何百万マイルも走行することで、経験豊かなドライバーと同じような、少なくともそれにできるだけ近い知識が得られるように学習する。そうすれば、道路工事の交通整理に従ったり、車間を詰めて運転するドライバーに対処したりできるほどの信頼を勝ち取ることができる。特許に記載されている技術の場合、新規参入者が追いつくことが可能だ(もちろん、特許使用料を払うか、その特許を回避する設計ができればの話だが)。今日の機械学習には時間と経験が避けられない。それとも、それをバイパスすることができるのだろうか?

大きな懸念は、現在の特許関連の法律では、AIシステムを保護するのに不十分であるということたとえば、機械学習のトレーニングセットや、プログラマが書いたソースコードの特定の表現など、データの編集結果を、特許で保護することはできない。さらに、機械学習プロセスと、その基礎となるアルゴリズムの反復的で漸進的な進化を考えると、特許の認可に必要とされるほど正確かつ細密に、AIシステムの手法と機能を記述すること自体、困難なものになり得る。

そして、誰による発明か、ということも問題になる。AIの自己学習プロセスが意味するのは、発明の主体がAI自身によって自律的に開発される可能性があるということ。もし、その結果に特許性があるとしても、HALを発明者として挙げるべきなのだろうか? これは法律だけでは解決できない領域であり、議会による決議を必要とする問題だろう。現実的な問題もある。この分野は急速に進化しているので、出願から取得までの手続きに何年もかかる特許では、最終的に認可されたとしても、それが有効となる前に無用のものとなったり、時代遅れになったりしかねないということだ。

こうした懸念もあるので、ほとんどの自動運転車(およびAI)の開発者は、知的財産を保護するために企業秘密保護法に頼っている。しかし、これはこの分野に新たに参入しようとする企業にとって、重大な技術的ハードルとなっている。もし、AI開発者が自らの技術を特許化していれば、必要となる情報は公開されていることになるが、そうでなければ、競合他社は基本的にゼロから始める必要がある。これは非常に不利な状況だ。もし市場に参入する競合が少なければ、消費者の選択肢もそれだけ少なくなるのは間違いない。

企業秘密保護に頼る開発には、数え切れないほどの難点がある。中でも深刻なのは、競合他社が熟練した従業員を引き抜き、学習済のデータも不正に入手しようとすることだ。それによって何百万マイルも必要な学習プロセスをバイパスすることができる。保護を徹底し、このような不正行為にも対処できるようにするためには、企業秘密を厳重に管理しておく必要がある。その結果、「知る必要がある」人だけが限定的に情報を扱えるような、厄介なセキュリティ対策が不可欠となる。

こうした状況は、馬が車を引いていた時代からの移行を容易にするために、道路、標識、信号機などの規則を開発しなければならなかったことを思い起こさせる。それと同じように、現在の知的財産保護の概念は、自動走行車への移行を可能にするための新たなコンセプトの創出までは必要ないとしても、少なくとも進化させる必要があるだろう。もう少し見守ってみよう。そして魅力的なドライブに備えて、シートベルトの着用をお忘れなく。

画像クレジット:mato181/Shutterstock

[原文へ]

(翻訳:Fumihiko Shibata)