TechCrunch Disrupt Berlin 2018にて、拡張現実(AR)技術パネルディスカッションが行われた。登壇したAR企業の創設者とその投資家は、VR分野での消費者のハイプサイクルがまたしても定石どおりの「幻滅の谷」に落ち込んだ後、企業ごとの使用事例をもとに業界を再編して成長を期するよう提言した。

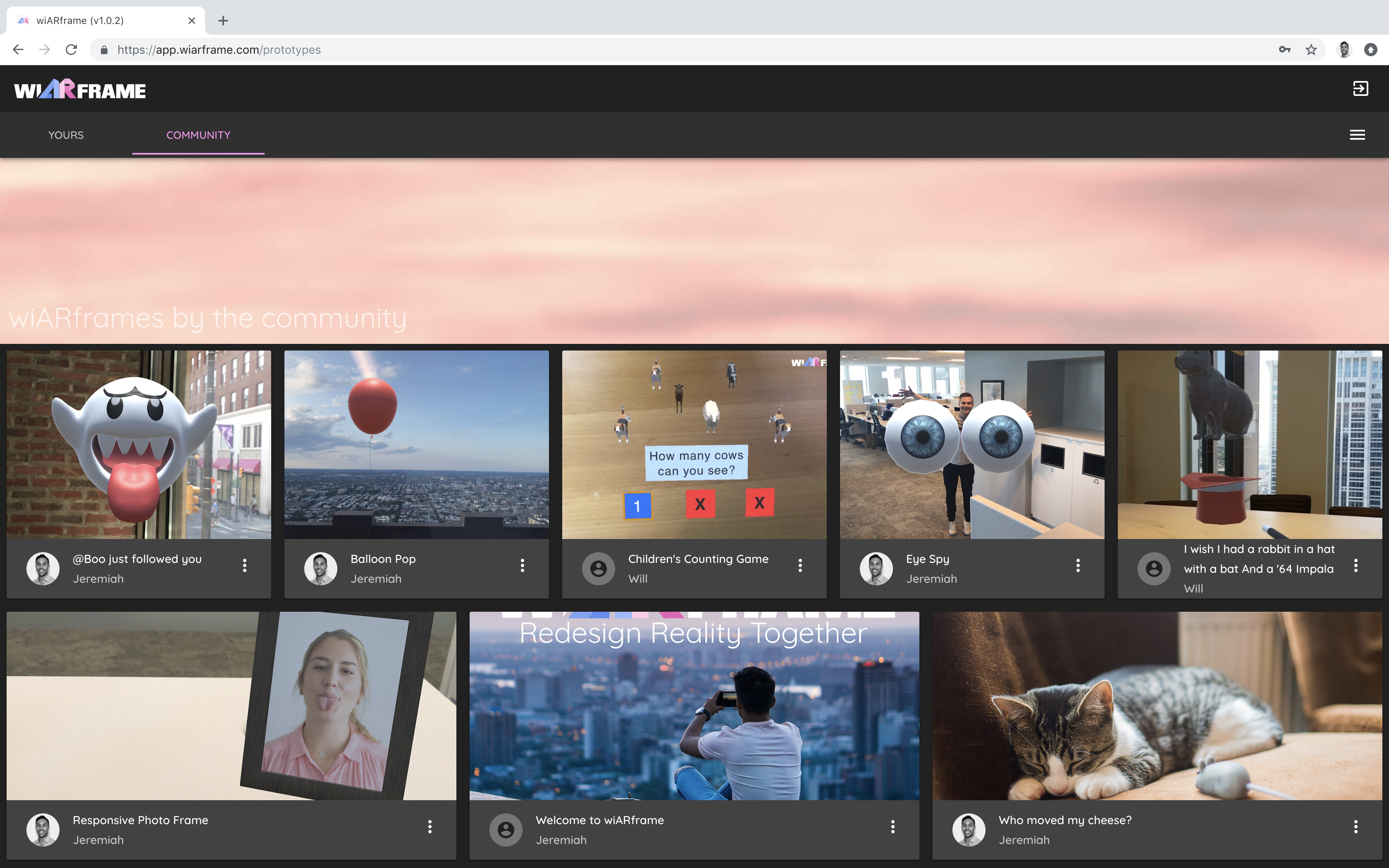

モバイルARのスタートアップ6d.aiのCEO、Matt Miesnieksは、業界全体が再び落ち込んでいることを認めたが、3度目のハイプサイクルを抜けようとしている今、水平線に新しいb2bのチャンスが見えてきたと話している。

6d.aiに投資しているGeneral CatalystのNiko Bonatsosも登壇し、ARスタートアップの課題は、b2b市場が複合現実の松明を手にして前に進めるよう、企業向けの製品をいかにして作るかを考えることにあると、Miesnieksとともに提言した。

「私が思うに、Apple、Google、Microsoftがこの分野に強く関与してきたことは、長期的に大きな安心につながっています」とMiesnieksは話す。「10年前のスマートフォン業界のように、私たちも、いろいろなピースが集まってきていることを感じています。そのピースが今後数年で成熟して、iPhoneのように合体するのです」

「私は今でも前向きに考えています」と彼は続ける。「消費者に大受けする製品を目指すべきではありません。本当に大きなチャンスは、企業の垂直方向に、コア技術を実現する場所に、ツールの世界にあります」

投資家たちは消費者向けVRとARに関わるターゲットに矢を放ったが、それはコンテンツ制作の難しさを甘く見ていたからだとBonatsosは指摘する。

「私たちの誤算は、もっとたくさんのインディー系開発者がこの分野に参入して、今ごろはポケモン型の大ヒット・コンテンツが10個ほど現れていると思いこんでいたことでしょう。でも、それはまだ実現していません」と彼は言う。

「いくつかゲームがあればと思っていました。ゲームはいつでも、新技術のプラットフォームへの入り口になってくれたからです。しかし、本当にエキサイティングなものは企業の中にありました」

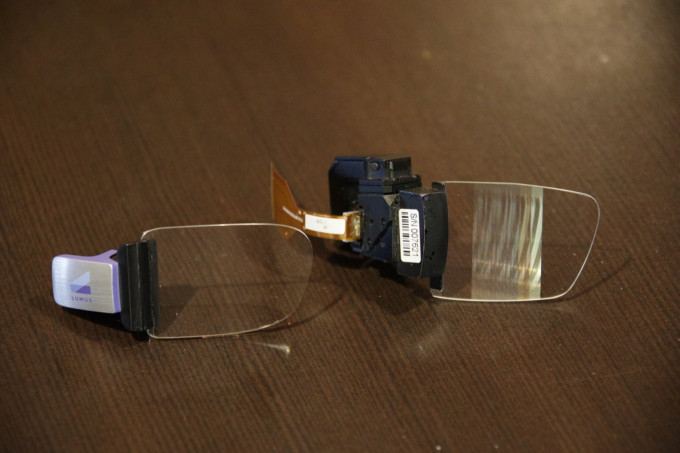

「確かに言えることは、iPhone現象を引き起こすためには、ずっと高性能なハードウエアが必要だということです」と彼は言い、未来を引っ張るAppleのような企業が現れることをみんなが期待していることを示唆した。嬉しいことに、今の気持ちは「1年前よりもずっとずっとずっといい」とのことだ。

(TCビデオ)

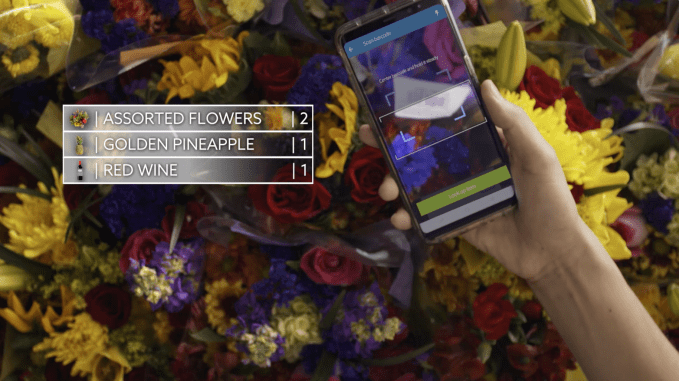

AR技術のb2bへの応用の可能性を話し合う中で、Miesnieksは、移動プラットフォームのアイデアを持ち出した。オンデマンドまたは自律走行車両の位置と利用者とを結ぶというものだ。

この他に、ハードウエア企業と共同で開発できるアイデアとして、スマートフォンやドローンの空間認識力を高めて、その機能を拡大するというものもあった。

より一般的で、大きな可能性のある分野として、技術職のトレーニング、外交販売、共同作業の使用事例も挙げている。

「医療、石油、ガスの分野への応用も楽しみです。この技術を使えば、これまで細かすぎて不可能だった、あらゆる作業が可能になります。画面ですべてのものを見ることができて、必要なすべての作業を自分の手で行えるのです」とBonatsos。「だから、ものすごくエキサイティングです」

「これらは私が目にしてきた応用例の一部です。でも、まだ初期段階です。この分野の製品はまだ数が少なく、ひとつの開発会社が、少しでも早くデモを作りたいと、ものすごく前向きな企業の最高イノベーション責任者と仕事をしているといった、そんな感じです」

「今、いくつものアーリーステージの技術系スタートアップが、この問題に取り組もうとしています。そんな彼らに多額の投資が行われているのは、良い兆候だと思います。大企業から資金を引き出せる人間は、本当の事業家精神の持ち主であり、それが望ましい形です。だから、私は大いに期待しています」

これと同時に、混合現実を現実のビジネスに組み込もうとしたとき、技術者を悩ませる複雑さと社会的課題にも話が及んだ。

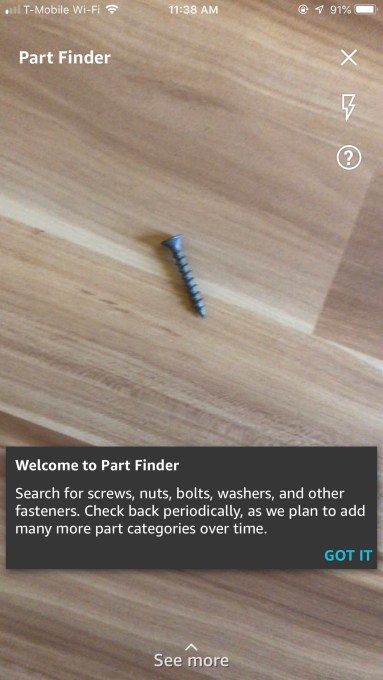

スマートフォンが動くものを感知し追跡できるようになると、ドラマ『ブラック・ミラー』のようなディストピアが現実になるのではないかと不安になる。6d.aiの技術は、それを予言している。

Miesnieksは、短編のデモ動画を上映した。スマートフォンに備わった3D技術によって、動く車や人をリアルタイムで特定するというものだ。

「私たちは、この課題に取り組んでいる世界のどの企業よりも、1年早く、実現できました。素晴らしいことです。3Dをよく知る人にこれを見せると、文字どおり、椅子から飛び上がります。しかし、これには意図しない結果を招く恐れもあります」と彼は言う。

「私たちは、この使い道で葛藤しています。ポケモンがさらに楽しくなるのは確かです。目の不自由な人が、車や人にぶつからずに街を歩けるようにもなります。杖もいらなくなるかも知れない」

「しかし、反対に人にぶつかるようになるかも知れません。視界から見たくない人を排除して、見たい人だけを見られるようにすることが可能だからです。それは恐ろしい未来です」

彼は、他の技術業界も含めて広く直面している問題も指摘している。社会的な影響やプライバシーの問題だ。「これが間違った方向に進めば、社会的な問題が起こります。善意で使っているつもりでもです」

「こうした技術革新が普及すれば、これまで考えも付かなかった用途が登場し、それについて、もう少し深く考えるという責任を、私たちは負うことになります」

Bonatsosは、投資家の視点からすれば、企業向けARも、技術を取り巻く世界に対して同様に敏感であるべきだと話す。

「それは、善い行いで成功しようと考えているMattのような専門家を探し出すことより、重要です。この分野には、考えなければならない要素が山ほどあり、それを実現させるには市場の信頼を得なければなりません」と彼は言う。「むしろ、昔風の企業投資に近い」

「今は、善い行いで成功するために、この新技術を役立てる絶好の機会です」とBonatsosは話す。「プライバシーと、これが作り上げてしまいかねないフェイクなものと、私たちが目指すものと、制限すべきことに対して、最初から責任を持って行動しなければなりません。さらに、私たちは巨大な拡張現実と、世界の3D版を創造しているわけですが、それは誰が所有するのか、この富をどう分配するか、このまったく新しいエコシステムの恩恵がすべての人に行き渡るようにするにはどうしたらよいか。考え甲斐のある課題です」

プライバシーにまつわるリスクを低減させるために行った、スマートフォンからのデータの匿名化や曖昧化といったローカルな処理など、6d.aiがとった段階ごとの対策を説明した後で、Miesnieksはこう話をつなげた。

「正しいと思ったことを、そのとおりにやれたとしても、また自分は善意に基づいて行動していると確信していたとしても、あちらこちらにグレーゾーンがあり、たくさんのミスを犯すことになります」

「もしもの話ではなく、(ミスが)起きたときは、私たちが頼れるものは、企業としての価値と、これが私たちの価値であり、そのために私たちは生きていると公言してコミュニティーと共に築き上げてきた信頼だけです。その価値のために生きている私たちのことを人々は信頼し、この分野のすべてのスタートアップは私たちの価値を理解し、価値を伝え合い、この繊細で抽象的な心構えを重視するようになります。単なる製造業として起業したスタートアップは、ここで失敗しています。

「大手の企業であっても、自分たちの価値を明確に言えるところは少ないでしょう。しかし、ARとこの新興の技術分野では、人々の信頼こそが、まさに中核となるのです」

Bonatsosはまた、社会的影響力が強すぎるとして中国政府がゲーム市場の規制を決定したことを挙げ、この分野のスタートアップにとって最大の逆風となる政治的リスクについても指摘している。

「信じられないことです。そこは私たちが今まさに技術の世界を引き連れて乗り込もうとしている場所です。私たちは、本当の意味でそれを完成させました。主流になったのです。私たちには責務があります。私たちが作るものには、大きな大きな意図した結果と、意図しない結果が伴います」と彼は話す。

「ゲームの制作本数と販売本数を政府が決めるなんて、冗談じゃありません。そんなことをリスクとして予測していた企業など、ひとつもないでしょう。しかし、大勢の人が、日常的に技術製品を長時間使い、多額のお金をつぎ込むようになれば、それは(避けようのない)次の段階となります」

[原文へ]

(翻訳:金井哲夫)

2018年にアクセス数の多かった記事を月別に紹介していく年末企画。10月は、iPhoneの今後がどうなるかを書いたコラムがダントツのアクセスを集めた。

2018年にアクセス数の多かった記事を月別に紹介していく年末企画。10月は、iPhoneの今後がどうなるかを書いたコラムがダントツのアクセスを集めた。