Amazonがメッシュルーター企業のEeroを買収した。これは急速に進化するスマートホーム市場における、様々な手札を入手できる賢い動きだ。すべてのルーターがEchoではいけない理由はないだろう、同様にすべてのEchoがルーターではいけない理由もない。この2つを統合することによって、厳しい競争に向けての、強力な相乗効果と大きな影響力を得ることができる。

Amazonが、そのデバイスを家庭の各部屋に置くことを狙っていることは、誰でも知っている。もちろん玄関先にも。同社はコネクテッドカメラのBlinkや玄関チャイムRingといった会社を買収した。そしてもちろんその流れの中で、コネクテッドACプラグから電子レンジに至る無数の新しいデバイスを発表してきた。

これらすべての機器は相互に、そしてインターネットとも、無線で接続している。でも何を経由して?おそらくはソファの裏に置かれた、7桁のモデル番号と実用本位の外見を持つ、NetgearやLinksysのルーターを介してだろう。この隣接領域は、次の拡大のための明確なターゲットだ。

しかしAmazonは、何年も前にBasicガジェットとしてこの領域に参入することができた筈だ。なぜそうしなかったのだろうか?なぜならAmazonは、その製品が現在市場にあるものを遥かに凌ぐものでなければならことを知っていたからだ。単に信号が強いとか、作りが丈夫だというだけでなく、全く新しいカテゴリの商品へと生まれ変わらせることが必要だと考えていたのだ。

ルーターはいまだに「装置」のまま取り残されている家庭用デバイスの1つだ。現在ルーターを、基本的なワイヤレス接続以外の目的で使用する人はほとんどいない。情報ビットはケーブルを通って行き来し、目に見えないまま自動的に、適切なデバイスに中継される。カスタマイズや改良について考える余地はほとんどないデバイスなのだ。

Appleは、高価で最終的には生産中止となったAirport(日本ではAirMac)製品で、この領域に早い段階で参入した。この製品には、たとえば簡単なバックアップといった付加的な目的が与えられていた。さらに机の下ではなく上に置いても良いデザインも施されていたのだ。しかし、目立たないワイヤレスルーターが、「装置」の状態を脱して進歩を始めたのはごく最近のことだ。それを実現したのはEeroのような会社だが、それを現実的にしたのはAmazonなのだ。

需要を生み出し、そして供給する

多くの家庭で、1台のWi-Fiルーターでは不十分であることが明らかになった。2階のベッドルームと車庫の作業場所に適切な信号を送るためには、2もしくは3台のルーターが必要なのだ。

ほんの数年前までは、ワイヤレス接続を必要とするデバイスがはるかに少なかったために、こうした必要はなかった。しかし今では、もし信号が玄関先に届かなければ、スマートロックは郵便配達人の映像を送ることができないし、もし車庫に届かなければ客人のためにガレージドアを開けることができない。そしてもし2階に届かなければ子供たちはテレビを視るのに階下に降りて来なければならない ―― そんなことには耐えられない。

信号を中継する複数デバイスのメッシュシステムは自然な解決策であり、他の状況では長年使用されてきているものだ。Eeroは、Sonosのように、高級品ではあるものの、消費者向けの製品を生み出した最初のメーカーだった。

ほどなくGoogleも、OnHubとその周辺機器を使ってこの分野に参入したが、どちらの会社もこの分野でまだ本当に成功しているようには見えない。身の回りでメッシュルータシステムを使用している人を何人知っているだろうか?とても少ないだろう。賭けても良いが、普通のルーターの売上に比べたら無いようなものである。

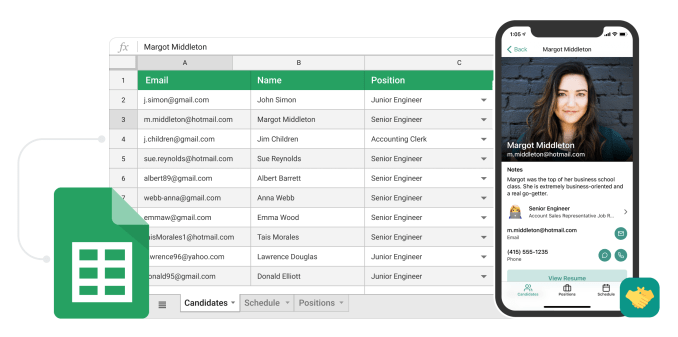

メッシネットワーキングが必要となるような状況と複雑さに対して、現実の市場がまだ十分に成熟していなかったことが明らかになった。だがAmazonがこの状況を解決することになるだろう。なぜならそのメッシュルーターが、Echo、Echo Dot、あるいはEcho Showといったものになるからだ。これら全てのデバイスは既に家庭内の複数の部屋に置かれていて、次のアップデートではメッシュプロトコルの一種を搭載する可能性は高い。

高品質のルーターには、その機能を果たすための特徴とハードウェアが備わっていることが求められるため、将来どのように機能するのかを正確に予測することは困難である。これらの機能をEcho製品に追加することは、簡単なことではない。しかしEcho Hubやそれに似た、ケーブルモデムに直結し、通常のルーター機能を果たしつつ、魅力的な多目的Alexaガジェットとして振る舞うデバイスの出現は大いに期待できるはずだ(さすがにケーブルモデムの機能を果たすことにはならないだろう)。

それだけでも既に、通常の気難しいルーターからの大きなステップアップだ。しかし、Amazonにとってのお楽しみはまだ始まったばかりなのだ。

プラットフォームプレイ

Appleは、そのエコシステムの中で強力な相乗効果を生み出している、その中でも最強なのがiMessageだ。これこそが私が現在iPhoneを使っている唯一の理由なのだ。もしAndroidにiMessageが搭載されたら、私は明日にでも切り替えてしまうだろう。だがそんなことは起こりそうもない。だから私はiPhoneのままだ。一方Googleは、検索と広告(可能な限り避けたいものだ)に強みを持っている。他にも色々ある。

Amazonはもちろんオンライン小売の首根っこを押さえているが、Alexaプラットフォームを搭載したいメーカーには、事実上オープンに提供するという賢明なステップを踏み出していることを思えば、同社がAmazonによって満たされたスマートホームを実現したいと渇望していることは明らかである。世界中からゴミのようなAlexa搭載機器が押し寄せてくることになったが、中には優れたものもある。だがとにかくそれらは、デバイスを出荷しているのだ。

さて、この先どんなデバイスでも、今後出荷されるEcho-Eeroハイブリッド機器と共に機能することになるだろう。いずれにせよ、そのハイブリッド機器は、ある意味で完全に普通のルーターとして機能することだろう。しかしAmazonは、そのインターフェイスの上に、特にAlexaや他のAmazonデバイス向けの、別のレイヤーを追加するはずだ。インターフェイスがいかにシンプルになるか、スマートホームデバイスをいかに簡単に接続し設定することができるようになるかを想像して欲しい ―― もちろんAmazonで購入した機器に限られた話ではあるが。

もちろん、非Alexa赤ちゃんカメラは動作はするだろう、だがApple iMessageの青と緑のメッセージバブルの巧みな違いのように(iMessageの中では、緑で表示されているのはSMS/MMSメッセージ、青で表示されているのはAppleのiMessageプロトコルでやり取りされていることを意味する)、きちんと動作はするものの、あるデバイス上で何かが欠けていることが、明確に示されることになるだろう。たぶんAmazonカメラからの明るいカスタムアイコンやライブビューの代わりに、灰色の一般的なデバイス画像が表示されたりすることになるのだ。特にAmazonが補助金付きの価格で競争相手を阻もうとしているときには、そうしたささいなことが消費者の気持ちを動かすのだ。

これはネットワークの拡張にも当てはまることに注意して欲しい。その他のAmazonデバイス(Dotやその仲間)がハブと上手く協働して機能するだけでなく、範囲拡張装置としても働き、ファイル転送や、インターフォン、ビデオ放映などの他のタスクを実行するだろう。Amazonが家庭内にプライベートイントラネットを出現させるのだ。

スマートデバイスの豊富なデータ相互作用は、すぐに重要な情報チャネルになるだろう。どのくらいの電力が使用されているのか?家には、いつ何人の人間が居るのか?どんなポッドキャストが、いつ、そして誰によって聴かれているのか?そのUPS配達が、実際に玄関先に来たのはいつか?Amazonはこのようなデータをすでに豊富に手に入れているが、メッシュネットワークを構築することで、さらに広いアクセスが可能になり、実質的に様々なルールを設定することが可能になる。これは、サービスや広告を提供したり、ユーザーのニーズを率先して満たすための、非常に大きなインターフェイス領域である。

のぞき見は容易ではない(そして賢明でもない)

一言触れておいた方が良いことは、Amazonがユーザーが利用中のルーターのインターネットトラフィックの中を、のぞき見る可能性についてである。これについては良い知らせと悪い知らせがある。

良いニュースは、それは技術的に非常に難しいだけでなく、そのレベルでのぞき見をすることは全く賢明ではないということだ。まず第一に、ルータを通過する重要なトラフィックは暗号化される。とにかく、それはAmazonにとってそれほど得があるものではない。あなたに関する重要なデータは、あなたがAmazonとやり取りしたことによって生成されている:閲覧したアイテム、閲覧した番組、などなど。ランダムにブラウジングデータを横取りしても、ほとんど利益がなく、厄介なことにしかならない。

買収が発表された直後に、Eeroはこの質問に直接簡潔に答えている。

おそらく最終的には収益化のための様々な努力はすることだろう。だがそれは取るに足らないことである。

次に悪いニュースだ。Amazonにトラフィックを見せたくないだろうか?残念だ!いまやインターネット(サービス)の大部分はAWS上で動作しているのだ!もしAmazonが本当にその気になったら、おそらくそれはあらゆる種類の悪いことをすることができるだろう。だがそれも、馬鹿げた自己破壊行為だろう。

自由競争の世界

次に起こるのは軍拡競争だ。まあAmazonはすでに勝っているかもしれないのだが。Googleは挑戦したが、一度痛い目にあったせいで二度目は臆病になっているのかもしれない。スマートホーム

におけるプレゼンスもそれほど大きくはない。それほど多くの収益が期待できないので、Appleはルーターの勝負からは降りてしまった。もし誰かがAppleのHomepod(酷い名前だ)をAmazonのルーターで利用しても気にしないということだ。

HuaweiとNetgearはすでにAlexa搭載ルーターを製造しているが、Amazonができるような高度な統合レベルを提供することはできない。Amazonが自社ブランドのデバイス用に、まだ多くの興味深い機能を隠していることは間違いない。

ルーター市場に参入している、Linksys、TP-Link、Asus、その他のOEMたちは、これをまずは、おもちゃのようなものだと無視するだろう。とはいえ彼らはその仕様と実用性を研究して価格と性能で上回り、Amazonがあまり勢力を伸ばせないようにしていくだろう…それが将来的に成長しないことを願いながら。

面白い競争がみられるかもしれない場所は、プライバシーの観点を気にする方向だろう。広告を有利に進めるためにプライバシーが侵害されるかもしれないという恐れは拭い切れない(Amazonが、そのようなやり方でデバイスを使用することはほとんどないと信じてはいるものの)。そして、とにかく堅牢な広告ブロックなどの機能が他にも考えられる、たとえば、Mozillaがバックアップするオープンソースのルーターであれば、そのようなものになるかもしれない。

しかし、先進的ではあるが経営的に楽ではないスタートアップを買収することによって、市場で先行しようとする可能性は高い。Amazonは他社が解析をしている間にも、素早く参入し拡大することができるだろう。

在庫がある間はEerosの特売を期待しよう、そしてEchoブランドの新しい一連のメッシュデバイスが登場する。後方互換性があり、セットアップが圧倒的に簡単で、そしてなにより競争的な価格で。今こそ時は満ち、そして変革の場所は居間である。Amazonの攻め手は激しく、単なる装置としてのルーターを終わらせる動きとなるだろう。

[原文へ]

(翻訳:sako)