2015年9月にIoT向けのMVNOサービス「SORACOM Air」を発表したソラコムが今日、シリーズBとして24億円の追加資金調達したことを発表した。今回の出資ラウンドには既存投資家のWiL、IVPに加えて、新たにVCや事業会社などが参加している。出資比率や、新たに加わったVC名、事業会社名、その業種は明かされていない。2015年3月に創業チームの自己資金でスタートしたソラコムは、その3カ月後の6月に約7億3000万円の資金調達をしていたので、創業1年と少しで合計約31億円と、日本のスタートアップとしては大きめの資金調達をしたことになる。

TechCrunch Japanの取材に対してソラコム共同創業者で代表の玉川憲氏は、今回の資金でグローバル展開を加速するという。

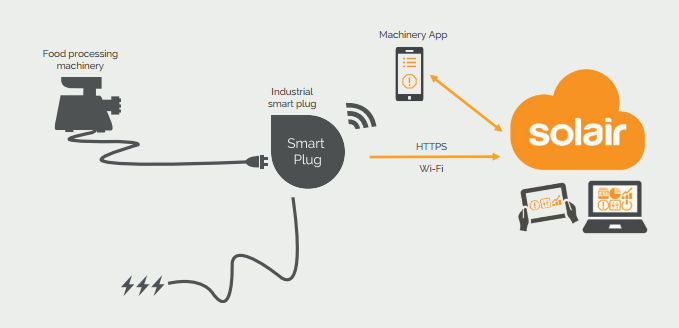

半年で2000アカウントと日本では受け入れられた

昨年9月の詳報記事でお伝えしたとおり、ソラコムはNTTドコモ回線を利用して、主にIoT向けのモバイル接続サービスを提供する「SORACOM Air」と名付けたSIMカードを提供している。分類上はMVNO事業者ということになるが、接続サービス提供に必要な各種機能をクラウド上でソフトウェアとして実装している点が新しい。IoTやM2Mで必要となるセキュアな通信サービスや認証サービスなども追加で開発、提供していて、これらをAPI経由で利用して動的な制御が可能にしている。

ちょうどAWSがサーバーやストレージ、ネットワーク機器をソフトウェアで置き換えたり抽象化していったのと同様に、SORACOMは通信キャリアやMVNOが使ってきた専用ハードウェア機器に相当する機能群をクラウド上でソフトウェアで実装したコアプロダクトを持っている。

9月のサービスローンチ以来、半年で約2000アカウント(≒2000社)の開設があり、パートナー社数は約150社となっている。「(無償利用ユーザーが多い)ウェブ系サービスと違って2000アカウントというのは、すべて有料アカウント」(玉川CEO)だそうだ。いったん機器に組み込むと止まらないことから、今のところチャーンレート(ある期間にサービス利用を停止するアカウントの比率)も低いという。

なぜヨーロッパや北米ではなく日本発スタートアップなのか?

まず日本市場から会社(サービス)を立ち上げて、その後にグローバル展開する――、というと、いや、そんなやり方は間違っている、最初からグローバルを目指すべきだという反論が聞こえてきそうだ。それには一理あると思う。

ただ、玉川CEOはソラコムが日本発としてスタートしたのには必然性があったのではないかと指摘する。

ソラコム共同創業者で代表の玉川憲氏

「日本市場で受け入れられたのには、振り返ってみると2つの要素があったと思います。1つはクラウドのエンジニアコミュニティーがあったこと。もう1つはMVNOのプログラムがオープンになっていたことです。NTTドコモのレイヤ2接続はググッて出て来るぐらいオープンになっています」(玉川CEO)

玉川CEOはソラコム起業前にはAWSのエバンジェリストとして、日本でクラウドコンピューティングの開発者コミュニティーを育ててきた立役者の1人だ。その玉川氏によれば、JAWS-UG(Japan AWSユーザーグループ)のようなコミュニティーが全国にあって活発に情報交換やネットワーキングをしている地域としてはアメリカや日本が先行していて、ヨーロッパはそこまで進んでいないという。

MVNO接続についてはヨーロッパが先行している。シェンゲン協定によって国境を超えたヒトやモノの行き来が活発なヨーロッパでは、国境を超えるモバイル接続サービスが必須だからだ。そうした環境に遅れてはいるものの、日本でも日本通信が風穴を開けたところからMVNO市場が形勢され、多くのプレイヤーを巻き込んで1つの市場を作るまでになっている。その一方でアメリカにはMVNO市場はない。

「クラウド」と「MVNO」、その両方が揃っていたのは日本市場だけだ。アメリカにはMVNOがなく、ヨーロッパではクラウドは弱かった。だから、SORACOM Airのようなサービスが日本市場からスタートしたのは、振り返ってみると必然性があったのではないか、と玉川氏は話す。

しかし、北米市場でMVNOの提携交渉をキャリアと進めていくのに勝算はあるのだろうか?

「日本で下駄を履かせてもらったと感じています。北米市場を最初から攻略するのは大変だったでしょうけど、1年たった今なら通信キャリアとも交渉できると思います」

すでに完成したプロダクトがあるので、AWSのリージョンがある世界14拠点には、そのままSORACOMのコアプロダクトは持っていける。楽天やトヨタ、キヤノン、シャープといった世界的に知られた企業がソラコムのサービスを使い始めて、多くのユースケースが実績として出てきている。さらに、総計30億円強の資金調達をしていることからも「交渉力を得たと思っている」(玉川CEO)という。

同時多発的に世界展開を並行して進める

グローバル展開のターゲット市場については、「同時多発的に並行して進める」という。いま20人になった日本拠点チームは広報、マーケ、セールス、エンジニア、オペレーション、カスタマーサービス、経営チームと一通りそろっていて、「こうした自律的に活動していけるチームを拠点ごとに作っていくことになる」という。これは玉川CEOがAWSで経験したグローバル展開をなぞっている。日本企業がよくやるように現地法人に日本人を送り組むようなやり方ではなく、各地のクラウドやモバイルといった産業で活躍してきた人材を集めていく。

「テクノロジー企業でグローバル展開するとき、人材採用はしんどそうだと思っていました。どのぐらい優秀な人に入ってもらえるか? という不安です。でも最近採用を始めてみて、悲観することはないという感触を得ています。優秀な人たちは、その企業が日本企業かどうかとかなんて気にしていないんですね。テクノロジーが良いかどうかをみんな見ています。これは嬉しい誤算でした」(玉川CEO)

各地でのエバンジェリズムの重要性も玉川CEOは指摘する。

「良いものを作れば勝手に売れるとか、自然と使ってもらえるとは思っていません。放置していると広がらないのです。デベロッパーマーケティングや広報も必要です。地道なエコシステム作りには現地でのチーム作りが大事です」

「これはAWSの経験で分かっていることですが、ちゃんとエンジニアがいることも大切です。手強いお客さんのところに一緒に行って信頼感を得るとか、深いフィードバックを得られますから」

新規に各市場を開拓していくとはいえ、既存M2M市場の置き換えなど見えている需要もある。「クルマや建機管理などM2M市場は日本だけで500〜1000万回線あるのですが、ヨーロッパと北米には、それぞれその10倍くらいずつ回線があります」

グローバルプットフォーム創出を目指す

SORACOMはプラットフォームなので、グローバル展開というときには同じ製品を各市場で売るという以上の意味がある。どの事業者がどの国で契約しても同じSORACOMが使えるというグローバルモバイル通信サービスが実現するからだ。

「契約すれば、どこでも使えます。より多くの国、より広い範囲でやっていきたいので各国のキャリアに声がけしていきます」

「グローバルにビジネスをやってる日本企業の顧客の要望は、グローバルで共通して使えることです。以前だと現地でデーターセンターはどうするの? ボルトの形状も違うよね、ということがあったのが、AWSで展開しやすくなりました。同様に、いま個別で交渉や契約しているモバイル通信でグローバルで使いやすいものを提供します」

2016年中に日本以外に拠点を1つは開設して、グローバルサービスを出すというのが直近の目標だそうだ。