ブラジル生まれのHenrique Dubugras(写真右)とPedro Franceschiが、16歳で出会ったときに、彼らを結びつけたのはコーディングへの愛と、Mark Zuckerberg風の野心を理解してくれない厳しい母親に対するお互いの欲求不満だった。

まあ公正を期すならば、彼らの母親たちの心配が始まったのは、10代になったばかりの息子たちが、特許侵害を警告する通知を受け取ってからなのだが。FranceschiがiPhoneに対する最初の「脱獄」方法を発見した際に、Appleから受け取った法的警告は、少なくともそのことを裏付けている。

彼らの両親は、息子たちにハッキングをやめ、オンラインを徘徊することをやめるように懇願した。

だが彼らは聞き入れなかった。

本日(米国時間10月5日)、この22歳のコンビは、彼らの成功した2番めの有料ビジネスであるBrexに対して、1億2500万ドルのシリーズCを発表した(評価額は11億ドル)。Greenoaks Capital、DST GlobalそしてIVPがこのラウンドを主導しているが、これによって彼らがこれまでに調達した資金は2億ドルに達する。

サンフランシスコに拠点を置くBrexは、スタートアップの創業者たちに、個人保証や保証金の差し入れなしに、コーポレートクレジットカードへのアクセスを提供するサービスだ。同社はまた、PayPalの創業者であるPeter Thielや、Visa Carl Pascarellaの元CEOであったMax Levchin、その他いくつかの有名VCからの支援も受けている。

「Brexはこれまで見た中で、最もエキサイティングなスタートを切ったものの1つです」と発表の中で語るのは、IVPのSomesh Dashだ。

今回のラウンドは、彼らを史上最も若いユニコーン創業者にして、猛烈な速さでユニコーンテリトリーに突入した例外的なスタートアップたちの仲間へと押し上げた。Brexは2017年の冬に創業され、2018年6月にサービスが公開されたばかりなのだ。

どのように成し遂げられたのか?

「私は過去2回失敗しています、そしてこれまでに1つに成功し、あと1つに現在成功しつつあります」と、BrexのCEOであるDubugrasは、長い経歴を並べながら、TechCrunchに語った。

私たちのほとんどが、高校1年の生活はどのようなものだろうと心配しているだけの14歳という年齢で、Dubugrasが抱いていた関心は、次のビジネスの試みをどのようなものにしようかというものだった。彼は既にオンラインゲームを成功させていたが、それに対する特許侵害通知を受け取った後に、それを終わらせることを余儀なくされた。

当然ながら、彼はゲームから得た現金を使って会社を設立した。ブラジルの学生が、アメリカの学校に入学申請をすることを助ける教育スタートアップである。彼自身はスタンフォードに入学することを望んでいたので、ブラジルの若い生徒たちが、どのように米国の大学に申請を行っているのかがすぐにわかった。

ある面では同社は成功した。それは80万人のユーザーを獲得したが、収益をあげることはできなかった。ビジネスをスケールアップできるほど、彼は幸運ではなかったのだ。

「ブラジルには、15歳の人間に喜んで資金を提供してくれるようなVCはあまりいないのです」とDubugrasはTechCrunchに語った。

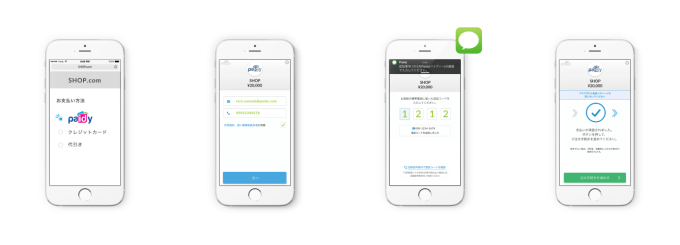

このエデュテックを畳んだあと、彼はFranceschiと出会った。Rioからやってきた10代のブラジル人だ(なおDubugrasはサンパウロ出身である)。FranceschiはイノベーションへのDubugrasの渇望を理解し、彼もまた成功に飢えていた。2人は会話を始め、やがてFranceschiがもっていた決済への関心に基いて、彼らは「ブラジルのStripe」を目指すPagar.meを始めた。

Pagar.meは3000万ドルを調達し、100人のスタッフを集め、売却されたときには最高15億ドルの取引を処理していた。ついに彼らは本当の成功を手に入れたのだ。新しいことを始める時が巡ってきた。

「シリコンバレーにきて何かを作りたいと思っていたのです。なにしろここでは何もかもが大きくクールにみえましたから」とDubugrasは語る。

そして彼らはシリコンバレーにやってきた。2016年の秋に、2人はスタンフォード大学に入学した。ほどなくして彼らは、Beyondという名前の仮想現実スタートアップの大きな夢と共に、Y Combinatorに参加した。

「私たちは3週間でそれを諦めたと思います」とDubugrasは語った「私たちは、その事業を開始するための適切な創業者ではないことに気付いたのです」。

彼は、Y Combinatorが、彼らが何に向いているかを気付く手伝いをしてくれたと言う ―― それが決済だ。

自分たちも創業者であることから、DubugrasとFranceschiは、起業家たちが直面する巨大な問題を深く認識していた。それはクレジットカードへのアクセスだ。大手銀行は中小企業を、積極的には引き受けたくないリスク対象だとみなしているため、創業者はしばしば窮地に追い込まれる。DubugrasとFranceschiは、自分たちのアドレス帳に、スタートアップ起業家たちの大きなネットワークを持っていただけでなく、特に創業者たちのためにデザインされたクレジットカードビジネスを構築するために必要な、フィンテック上の洞察力を有していた。

そこで彼らは2017年4月にBeyondを廃業し、Brexが生まれたのだ。スタートアップはすぐに勢いを得ることができたので、2人はスタンフォードを退学し、ビジネスをフルタイムで進めることにした。

金融アクセスの簡素化

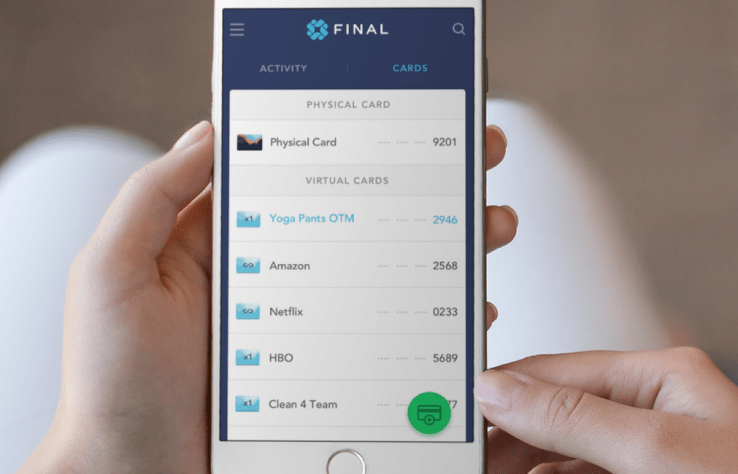

Brexは個人保証や保証金を必要とせず、サードパーティのレガシー技術も使用していない。そのソフトウェアプラットフォームはゼロから構築されたものだ。

それは、企業に対して出費に対する統合的な情報を提供することで、企業経費に関する面倒な部分を簡素化する。たとえば、各企業のCEOは毎月末に、全社でUberやAmazonに対して使われた金額がいくらかを簡単に知ることができる。

さらに、Brexは起業家に対して、他のものよりも10倍も高い与信限度額を与えることができ、カードを発行することができる。少なくとも仮想カードはオンライン申請が終わった直後から利用できるようになる。

「私たちは初期のStripeが提供していたものにとても似たものを提供します。ただしはるかに速く。なぜならシリコンバレーの企業はお金を稼ぐのは得意ではないのに、お金を使うのは得意だからです」とDubugrasは説明する。

資金調達の発表の一部として、Brexは、創業者たちの必要性と出費パターンを考慮した、リワードプログラムを始めることを明かした。その計画に続いて、彼らは手に入れた資本金を使ってエンジニアを雇用し、テクノロジー企業以外のクライアントに向けて、ビジネスを成長させる方法を探ろうとしている。

「企業向けクレジットカードの世界を席巻したいのです」とDubugrasは言う。「世界中のすべての企業に、ビジネス経費を使う際には、Brexカードを使って欲しいと思っています」。

[原文へ]

(翻訳:sako)