フィットネスや壁紙、失くしたアイテムの探索機能などを提供するスタートアップは、強大な競合と新たに直面することになりそうだ。しかもそれは、すべてのiPhoneに標準装備される。

Apple(アップル)が、この6月に公開することになるiOS 14のコードのリーク情報から、多くの新機能と、新しいデバイスの登場が予想される。アップルが、そうした新たな機能をOSレベルで組み込んでくることは、スタートアップにとって脅威となるだろう。新しいiOSが登場した途端に巨大なインストールベースを獲得し、そうした新機能を無料、もしくは安価に提供できるからだ。そして、iPhoneという収益の柱の売れ行きをさらに増加させることになる。

このような新たに発見されたものが、すべて実際に6月に公式に発表されるのか、あるいはもっと後になるのかは、まだわからない。以下に示すのは、9To5MacのChance Miller(チャンス・ミラー)氏が取得したiOS 14コードの分析結果だ。そこから、どのようなビジネスにアップルが割り込み、どのスタートアップが打撃を受けることになるのか、予想できる。

フィットネス:コードネーム「Seymour」

AppleはiOS、WatchOS、Apple TVで使えるトレーニング用のガイドアプリ「Seymour」(シーモア)を準備しているようだ。これにより、ユーザーは解説ビデオクリップをダウンロードして、さまざまなエクササイズができるようになる。MacRumorsのJuli Clover(ジュリ・クローバー)氏によれば、このアプリは、「Fit)」(フィットまたは「Fitness」(フィットネス)と呼ばれる可能性が高いという。ストレッチ、コアトレーニング、筋力トレーニング、ランニング、サイクリング、ローイング、アウトドアウォーキング、ダンス、ヨガをサポートしている。Apple Watchを使えば、トレーニングルーチンの進捗を把握できるようだ。

iOS 14のコードに埋め込まれたアップルのフィットネス機能のアイコン

iOSの「ヘルスケア」アプリは、歩数やその他のフィットネス関連の目標を管理するため、かなり一般的に使われている。ヘルスケアを使って、新しいフィットネス機能をパーソナライズしたり、利用を促進することにより、アップルは簡単に巨大なユーザーベースを手に入れることができる。適切なトレーニングによって怪我や障害を避けるためには、学ぶべきことが多いので、ウェイトトレーニングや、筋力トレーニングに恐怖感を抱いている人も多い。複数のアングルから撮影されたビデオによるビジュアルなガイドによって、腕立て伏せや二頭筋カールなども、正しくできるようになる。

アップルがフィットネスに参入することで、Futureのようなスタートアップは危機にさらされる可能性がある。Futureも、個々のエクササイズのやり方をビデオで説明する、カスタマイズされたトレーニングルーチンを提供しているからだ。Futureは、これまでに1150万ドル(約12億400億円)の資金提供を受けたスタートアップ。月額150ドルで、Apple Watchを使ってトレーニングの進行を管理するサービスを提供している。これは、視覚、音声、バイブレーションを利用して、iPhoneの画面を見なくてもエクササイズを切り替えるタイミングを知らせてくれるもの。Featureの場合には、人間のパーソナルトレーナーがいて、エクササイズをサボると、テキストメッセージで小言を言ってくるが、アップルはそれがない代わり、同様の機能を無料で提供してくれるのだ。

アップル製のFitnessは、トレーニングの視覚的なガイドのみを提供するSweatやSworkit、あるいは音声のみのAaptivのような、それほど高額ではないアプリにとっては、もっとやっかいかもしれない。バイクを使わないBeyond the Rideというトレーニングを、ライブまたはオンデマンドのクラスとして提供しているPelotonや、巨大な3Dセンサーを内蔵したウェイトリフティング用の家庭用スクリーンを提供するTempoといったハードウェアメーカーも、アップルの無料、または安価なサービスに、それほどこだわりのない顧客を奪われる危険を感じているかもしれない。

支払い方法に関するコードがないので、アップルのFitnessは無料だと考えられる。とは言え、アップルがサービスを拡張して、有料のプレミアム機能を付加することも十分に考えられる。たとえば、人間の専門家によるリモートのパーソナルトレーニング補助機能や、エクササイズの種類を、有料で追加することもあるかもしれない。それによって、こうしたサービスから収益が得られるようにするわけだ。

壁紙:サードパーティによるアクセス

現在のiPhoneの壁紙セレクター

iOS 14では、アップルは新たな壁紙のカテゴリを、現在のダイナミック(ゆっくりとずれる)、静止画、Live(タッチすると動く)という3種類のオプションに追加するかもしれない。これまでアップルは、最初からあるいくつかの内蔵の壁紙に、カメラロールからだけ追加できるようにしてきた。しかしiOS 14のコードは、サードパーティが壁紙を提供することに、アップルが道を開く可能性を示している。

壁紙の「ストア」ができるとすれば、この分野の起業家にとって祝福すべきことにも、呪うべきことにもなる可能性がある。壁紙を取り揃えて閲覧させ、購入、ダウンロードできるにしているVellum、Unsplash、Clarity、WLPPR、Walliなどのサイトやアプリを危険にさらすことになるかもしれない。アップルは、同様の機能を壁紙の設定に直接組み込むことで、自ら膨大な壁紙のコレクションを提供することも可能だからだ。とはいえ美しい壁紙のクリエーターにとって、iOS 14が新たな販売方法を提供することになることも考えられる。ユーザーがiPhone画面の背景をインストールする場所で、直接サードパーティの壁紙を購入できるようになる可能性もあるのだ。

大きな疑問は、アップルは単にいくつかのプロバイダーと協力して壁紙パックを無料で追加するだけなのか、プロバイダーを財政的に支援して協力を取り付けるのか、あるいはアプリのデベロッパーのように、クリエイターが画像を販売できる本格的な壁紙市場を形成しようとしているのか、ということ。以前は無料だった機能を市場に変えることで、アップルはその売上をサービス収益の増加につなげることもできるのだ。

AirTag:探しものを見つける

アップルが、待望のAirTagを発売するのも、間近に迫っているようだ。それも、iOS 14のコードの断片から判断できる。これは、小さな追跡用のタグを、財布、鍵、ガジェット、その他の重要だったり、簡単に失くしてしまいそうなモノに取り付けると、iOSの「探す」アプリを使って見つけることができるようになるというもの。MacRumorsによると、AirTagは交換可能なコイン型のバッテリーで動作するようだ。

iOSとネイティブに統合されるので、AirTagのセットアップは非常に簡単だ。そして、アップル製のデバイスが世界中どこにでもあることで、大きなメリットが享受できる。というのも、AirTagは多くの人が持っているアップル製のスマホ、タブレット、ノートブックの通信に便乗して、失くしたアイテムの位置情報を元の持ち主に知らせることができるからだ。

ここで明らかなのは、AirTagがこの業界で長年に渡って先頭を走ってきたTileの強力なライバルになりそうだということ。このスタートアップは1億400万ドル(約108億円)の出資を受けている。追跡タグの販売価格は20〜35ドル(約2100〜3600円)で、150〜400フィート(約46〜122m)離れた場所にあるデバイスを見つけることができる。また、年間30ドル(約3100円)の会費を払えば、バッテリー交換が無料となり、30日間の位置情報の履歴も利用可能となる。この業界には、他にもChipolo、Orbit、MYNTといった会社がある。

![]()

しかし、すでにAirPodsの発売時に経験しているように、アップルならではの知見を生かした設計によるiOSとのネイティブな統合により、同社の製品は市場に出回っている製品を凌駕するものになり得る。もしAirTagが、iPhoneのBluetoothや通信ハードウェアへの独自のアクセスを可能にしセットアップが早ければ、アップルのファンならそうしたスタートアップの製品からアップル製の新しいデバイスに乗り換えるだろう。さらに、アップルも有料のサブスクリプションを設定して、バッテリーやAirTag本体の交換、あるいは特別な追跡機能をサポートする可能性さえある。

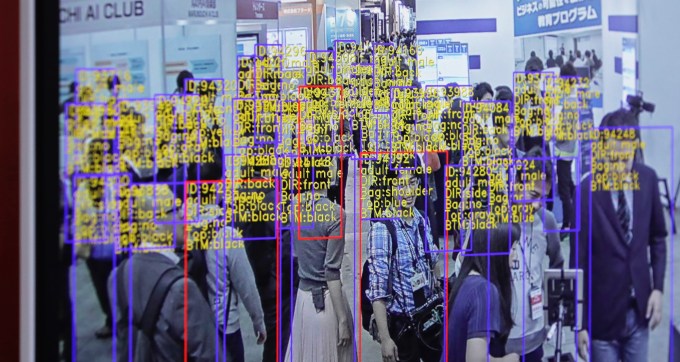

拡張現実スキャン:コードネーム「Gobi」

iOS 14には、ユーザーが現実世界の場所や、可能性としては個々のアイテムをスキャンすると、そこから有用な情報を引き出すことが可能な、新しい拡張現実機能のコードが含まれている。9To5MacのBenjamin Mayo(ベンジャミン・マヨ)氏によると、このコードは、アップルが、Apple Storeとスターバックスで、コードネームGobi(ゴビ)と呼ばれる機能をテストしていることを示すものだという。ユーザーは、製品の詳細や価格、他製品との比較情報を見ることができる。Gobiは、QRコードなどを認識して、特定のショップの位置情報を取得し、その場所に付随する拡張現実体験を開始させることもできる。

SDKを使えば、パートナー企業が独自の拡張現実を開発し、それを開始するQRコードを生成できるようになるようだ。最終的には、こうした機能は、アップル製のモバイルデバイスだけでなく、サポートするARヘッドセットにまで展開できるようになる。それにより、ユーザーが所定の場所に入るだけで、即座にヘッドアップディスプレイに情報を表示するといったことも可能となる。

アップルは、本格的なアプリを構築するためのAR Kitというインフラをデベロッパーに提供するよりも、より手軽に使えるAR体験を可能にする方向に舵を切ろうとしている。その動きが、いくつかのスタートアップや、他の大手IT企業との競合を生む可能性がある。拡張現実の本質は、現実世界の隠れた体験を探索しやすくすることにある。そこでもし、ユーザーがいろいろな場所、あるいは異なる製品ごとに、別々のアプリを探し、ダウンロードしてインストールするのを待たなければならないとしたら、そうした体験は台無しになってしまう。すぐに起動して、シンプルな体験を提供する1つのARアプリに統合すれば、普及も促進されるはずだ。

SnapchatのScan ARプラットフォーム

Blipparのようなスタートアップは、消費者向けのパッケージされた商品や、小売店で活用できることを目指し、長年ARスキャン機能に取り組んできた。しかし、上で述べたように、そのためのアプリをダウンロードしておいて、使うのを忘れないようにしなければならないこともあって、そのような体験が主流になることはなかった。SnapchatのScanプラットフォームは、特定のアイテムから、同様にAR効果を開始できる。こちらは、もう少し人気のあるアプリから使える。そして、FacebookやGoogleのティーザー広告が示している拡張現実のハードウェアとソフトウェアも、結局のところ日常生活をより便利にするものとなりそうだ。

もしアップルが、このテクノロジーをすべてのiPhoneカメラに組み込むことができれば、ARが抱える普及への最大の課題の1つを乗り越えることになる。それにより、デベロッパーのエコシステムを開拓し、最終的にARメガネが利用可能になるまでに、ユーザーにとってARが普通のものとなるように慣れさせることができるだろう。

[原文へ]

(翻訳:Fumihiko Shibata)