デジタル事業のコンサルティング企業、シグマクシスと食産業のスペシャリスト、シアトルのNextMarket Insightsがミッドタウン日比谷でスマートキッチン・サミット・ジャパン 2018を開催した。8月9日の2日目に参加できたので簡単にご紹介したい。昨年のスマートキッチン・サミットに比べ講演者、参加者、デモ、いずれも倍以上に増え、食のデジタル化、スマート化がメインストリームになりつつあると実感した。

クックパッドはAWS、SHARP、LIXILなどパートナー企業10社を発表しOiCy事業を本格化させることを発表した。OiCyはクックパッドに集まった膨大なレシピをアルゴリズムによって標準化し、スマートキッチン家電と連携させていく試みだという。パナソニックも社内ベンチャー、「ゲームチェンジャー・カタパルト」がさらに前進していることを発表した。

このカンファレンスはNextMarket Insightsがスタートさせたもので、アメリカ発のカンファレンスらしくグローバルな視点が特長だ。今年も機械学習を利用した生鮮食品トラッキングサービスのChefling、オンライン・レシピ・アシスタントのSideChefのファウンダーとクックパッドの吉岡忠佑氏によるパネルではNext MarketのCEO、Mechael Wolf氏がモデレーターとなってさまざまな意見を聞き出していた。SideChefのKevin Yu氏が「データ処理はもちろん重要だがさらに重要なのはユーザーのエンゲージメント」だとして吉岡氏らも賛同した。

Yu氏によればEU市場は日米市場よりセグメントが細かく、いっそうきめ細かいローカライズが必要だという。われわれ日本人はヨーロッパが言語、文化とも非常に多様であることを忘れがちだが、現実にビジネスをする上では重要なポイントになるはず。

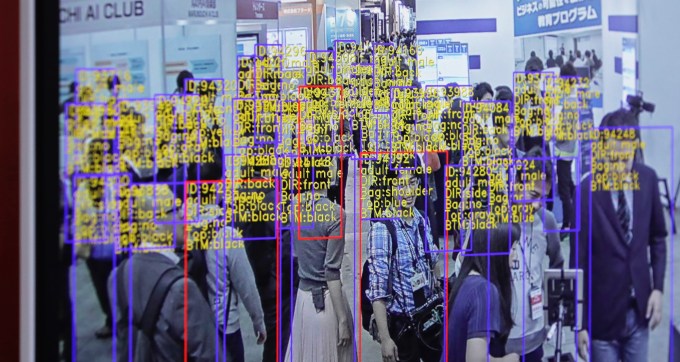

しかし今年のSKSでは日本の大企業、ベンチャーのスマートキッチン事業が大きく勢いを増していると感じた。ランチブレークのデモスペースは朝の電車なみに混み合っていて、デモの手元を見るには頭上に流されたライブ映像を見るしかないほどだった。デモではパナソニックの社内ベンチャーで開発された「おにぎりロボット」が面白い。パナソニックで「ごはんひとすじ」で来たという担当者の説明によれば「外はしっかり、中がふわり」というおむすびの理想形を作れる装置だという。

ちなみにライブストリーミング用のデジタル一眼のプラットフォームにTechCrunch Japanでも最近紹介したDJI Roninジンバルが使われていた。

セッションの合間に飛び入りのプレゼンを募ったところ、主催者の予想を超えてたちまち5、6チームが登場した。「ひっこみ思案で黙り込んでいる」という日本人のステレオタイプはスマートキッチンに関しては過去のもののようだ。とかく後向きといわれがちな行政からも農水省、経産省、総務省から若手官僚が登壇した。総務省の岸氏が「数字だけみていくのではダメ。まず明るい未来のビジョンを作り、そこに到達するためにどういう具体的な方策があり得るか考えるのでなければ」と力説していたのが印象に残った。

最後に昨年に続いて、外村仁氏が登壇。外村氏は元Apple Japan、元Evernote Japan会長などを歴任したシリコンバレーの連続起業家であるだけでなく食のエバンジェリストでもあるというスーパーマン。外村氏はAnovaの低温調理ヒーターの最新版を会場で紹介しながら、食がますますスマート化、サイエンス化しているグローバルなトレンドに日本が遅れかけていることに注意を促し、「これはやっていけないコトなのかもしれないと、自己規制してしまうのが一番いけない。最初から明示的に禁止されたこと以外は全部やっていいんです。どんどんやりましょう」とベンチャー・スピリットを力強く応援した。

カンファレンスの詳しい内容についてはシグマクシスのサイト、Facebookページに詳しく紹介されている。Facebookページにはスピーカー、参加者全員の写真も掲載されている。